京都市左京区岩倉の歯医者「金田歯科医院」です。

金田歯科医院

金田歯科医院

金田歯科医院

金田歯科医院

MENU

09:15〜13:00(最終受付12:00)

14:30〜18:15(最終受付17:45)

公開日:

目次

こんにちは。京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」です。

「歯の神経を取るって言われたけど、根管治療ってどんな治療なの?」

「なぜ何度も歯医者に通わなければいけないの?」

「神経がなくなった歯はその後、どのくらい持つの?」

このような疑問や不安をお持ちの方は多いと思います。

今回は「歯の神経を取る治療=抜髄(ばつずい)」について、その目的や治療の流れ、治療に回数がかかる理由、そして治療後の予後について、詳しく解説します。

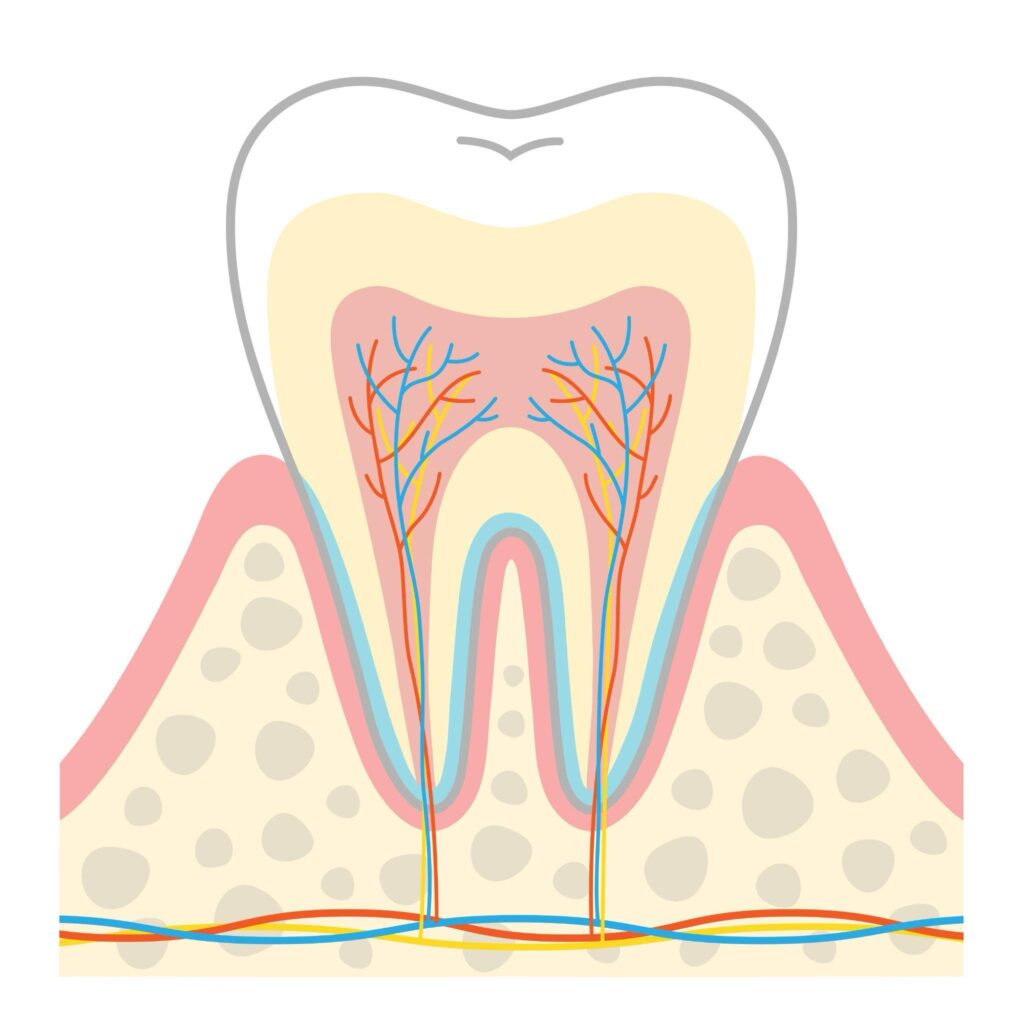

「抜髄(ばつずい)」とは、歯の中にある神経(歯髄(しずい))を取り除く処置のことを言います。歯の中には「根管(こんかん)」という細い管があり、その管の中に神経や血管などの組織が通っています。

虫歯が進行して歯の神経にまで細菌が入り込むと、ズキズキとした激しい痛みが出たり、歯茎が腫れてしまうなど、日常生活に支障をきたすほどの強い症状が現れます。抜髄とは、このように歯髄が細菌に感染してしまった場合に、感染の広がりを防ぎ、歯を残すために行う処置のことです。抜髄を行うことで、痛みの原因である神経や血管を取り除いて感染を抑えることができます。

抜髄が必要になる主なケースは以下の通りです。

● 虫歯が進行し、神経まで到達してしまった場合

● 神経が炎症を起こし、強い痛みが続く場合

● 神経が壊死してしまった場合

● 根の先に膿が溜まった場合

● 歯の打撲やひび割れで神経が傷ついた場合

神経を取り除くことで、痛みや炎症の原因を根本から改善することができます。また、歯を抜かずに保存できる可能性が高くなり、歯の機能を維持できます。歯を少しでも長く残すためには、早期の治療と定期的なチェックが非常に重要です。

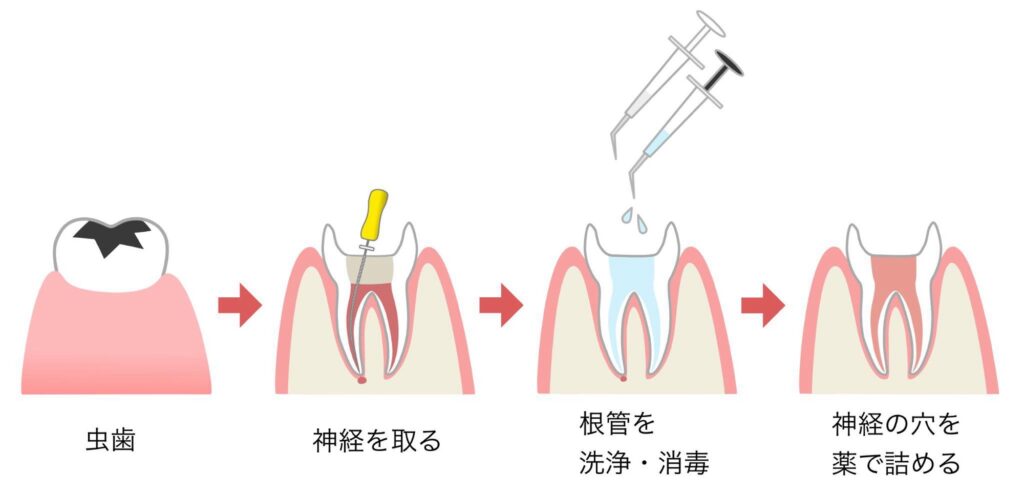

はじめに、虫歯に侵された部分を削って取り除き、神経が通っている「根管(こんかん)」と呼ばれる細い管に入り口を作ります。専用の細い器具を使って、感染してしまった神経や傷んだ組織を、根の先まで丁寧に取り除いていきます。

根管は非常に細く、しかも人によって形や本数が異なるため、まずは専用の器具を使って根管の形を整え、汚れを取りやすくするために根管形成や根管拡大といった処置を行います。その上で、複雑な根管の中を薬液で何度も丁寧に洗浄し、徹底的に綺麗にしていきます。

根管内をしっかりと洗浄・消毒したら、再感染を防ぐために「根管充填」という処置を行います。根管のすき間から細菌が入り込まないようにするため、根管充填用の薬剤をすみずみまで詰めて密閉する工程です。この密閉性が治療の成功を左右する大切なステップとなります。

根管治療を終えた歯は神経を失っているため、もろく割れやすくなっています。歯の強度を保つために「土台(コア)」を歯の内部に入れ、歯をしっかりと支える構造を作ります。土台で強度が補強されたら、歯全体を覆うように「クラウン(被せ物)」を装着します。

これにより噛み合わせの力に耐えられるようになり、セラミックの被せ物を選択していただくと、見た目も天然歯のように自然に仕上がります。この一連の処置によって、治療した歯を長持ちさせ、日常生活でも安心して噛むことができるようになります。

抜髄を含む根管治療は、3〜6回程度の通院が必要になるケースが多く、奥歯になると歯の根っこの数も多いので買う数が多くなる傾向にあります。根管治療の回数は以下のような要因によって異なります。

● 歯の健康状態や感染の程度

● 根管の形状や構造

● 根管の本数(前歯か奥歯か)

● 治療前に再発していたかどうか

● 症状の進行状況

根管は非常に細く、曲がっていたり枝分かれしていたり、とても複雑な構造をしています。人によって根管の本数が異なることもあり、慎重に根管を探りながら治療を進める必要があります。このような複雑な根管を完全に掃除するためには、十分な時間と精密な技術が求められます。

感染が深刻な場合や膿が溜まっているケースでは、一度の治療で完全にきれいにすることはできません。そのため繰り返し薬剤を使って洗浄や消毒を行い、再感染のリスクを最小限に抑えることが重要です。

炎症が強い状態では、無理に治療を進めると逆効果になることがあります。そのため、お薬の効果を確認しながら数日の間隔をあけて、慎重に処置する必要があります。

「神経を取ると歯はもろくなる」と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。神経を取った歯は痛みを感じませんが、そのかわりに歯の強度が低下します。これは、血流を通じて神経が歯に栄養を供給しているため、神経を取ることで歯の栄養供給が減少し、歯自体がもろくなってしまうからです。しかし適切な治療を行って、歯にしっかりと土台(コア)を立て、クラウン(被せ物)を装着すれば、抜髄後の歯であっても長持ちさせることができます。

抜髄後の歯の寿命は、いくつかの要因によって左右されます。まず、治療が適切に行われたかどうかがとても重要です。根管内の細菌がしっかりと除去され、薬剤で密閉されていれば再感染のリスクが減り、歯の寿命が延びます。また、被せ物や土台がしっかりとしたものであれば、歯の強度が保たれ、日常生活での噛み合わせに耐えることができます。

一方で、根管治療後にしっかりとしたクラウンを装着しなかったり、噛み合わせに問題があったりすると、歯が割れてしまうリスクが高くなります。そのため、治療後は定期的に歯科医院でのチェックを受け、噛み合わせやクラウンの状態を確認することが重要です。

根管治療を受けた歯は、再感染が起こることもあります。再感染してしまうと、再治療が必要となることもあり、「早期対応」が歯の寿命に大きく影響します。抜髄後の歯は、天然歯と同じ強度を取り戻すわけではありませんが、適切な治療とアフターケアによって、長期にわたって機能を維持することは十分可能です。

また、生活習慣や食習慣も歯の健康寿命に大きな影響を与えます。例えば硬いものを頻繁に噛んでいたり、歯ぎしりなどの習癖がある場合は、治療後の歯に過度な負担がかかり被せ物の破損だけではなく、歯の根が割れてしまうことがあります。歯を守るためには、日々のケアや生活習慣を見直し、歯に負担をかけないよう注意しましょう。

「神経を取る」と言われると心配になるかもしれませんが、抜髄は歯を残すための最終手段として非常に重要な処置です。抜髄後の歯の寿命は、適切な治療とアフターケアによって大きく変わります。ご自身の歯をできるだけ長く使うためには、治療を最後までしっかり受けることが大切です。治療後に痛みが引いたからと言って通院をやめず、定期的に歯科医院でチェックを受けましょう。

当院は、皆さまの「行きたい歯医者」を目指して診療を行っております。虫歯・歯周病治療、ホワイトニング、矯正治療、予防歯科など、さまざまな治療に力を入れています。

ホームページはこちら、WEB予約も受け付けております。ぜひ一度ご覧ください。