京都市左京区岩倉の歯医者「金田歯科医院」です。

金田歯科医院

金田歯科医院

金田歯科医院

金田歯科医院

MENU

09:15〜13:00(最終受付12:00)

14:30〜18:15(最終受付17:45)

公開日:

こんにちは。京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」です。

「昔に治療した歯がまた痛み出した」

「レントゲンで、以前治療した歯の根に膿があると言われた」

こういったお悩みは、特に40代以上の患者様から多く相談されます。

実は、過去に根の治療(根管治療)をした歯でも、数年後に再び炎症が起きることがあるのです。このような場合に行うのが「再根管治療(さいこんかんちりょう)」、略して「再根治(さいこんち)」です。

今回は、再根治の必要性や治療の流れ、注意点、そして当院での治療法についてわかりやすく解説いたします。

歯の中には「根管(こんかん)」と呼ばれる細い管が通っており、その中には神経(歯髄)や血管が存在しています。虫歯が進行してこの神経まで細菌が入り込むと、ズキズキとした強い痛みが起こるため、感染した神経を取り除いて消毒し、封鎖する「根管治療」が必要になります。この治療によって痛みや腫れを抑え、歯を抜かずに残すことが可能になります。

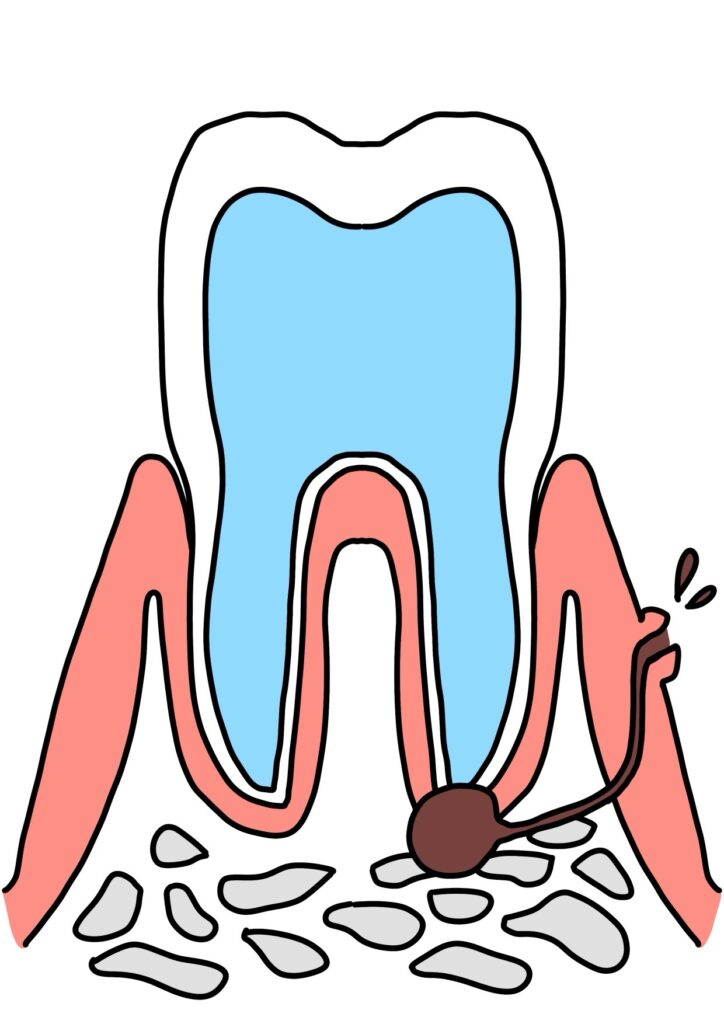

「再根管治療」とは、一度治療した歯の根に再びトラブルが起きた際に、再度根管治療をすることを指します。昔、虫歯が進行して根管治療をしたけれど、そのときの治療が十分でなかったり、治療後に細菌が入り込むような状態になっていた場合、歯の根っこに炎症や膿ができてしまうことがあり、この症状を「根尖性歯周炎(こんせんせいししゅうえん)」と言います。このような状態になると、歯が再び痛くなったり、違和感が出たりすることがあります。このまま放っておくと症状が悪化し、最終的に歯を抜かなければならなくなるケースもあるため、早めの対応が大切です。

再根管治療では、過去の治療で取り残された細菌や汚れを丁寧に取り除き、もう一度しっかりと根管内を清掃・消毒していきます。再治療だからといってあきらめる必要はありません。適切な処置を受けることで、歯を残せる可能性は十分にあります。

再根管治療の成功率は、根の状態、感染の度合い、前回の治療の質などによって異なりますが、一般的に40~70%程度と言われているため、状態に応じた慎重な判断が必要です。

根管治療は繊細で複雑な処置であり、再治療が必要になるケースもまれにあります。一般的な原因は、歯の根の中が細菌に感染していることです。

根管治療では、細く入り組んだ根の中を丁寧に清掃し、細菌を取り除きますが、根の先に細菌が残ってしまうと、治療後に再び炎症を引き起こす原因となります。

治療後に装着する被せ物(クラウンなど)は、歯を守るフタの役割をしています。しかし、経年劣化や噛み合わせによる摩耗などによって、被せ物と歯の境目に小さな隙間ができることがあります。そこから細菌が入り込み、再度根の中に感染が広がってしまうことがあります。

根管の中を消毒したら細菌が再び入らないよう、隙間なく封鎖することが大切です。もしこの密閉処置が不十分だった場合、根管内に空間ができてしまい、そこに細菌が入り込んで感染が再発してしまうことがあります。

神経を取った歯は、時間とともに水分が抜けてもろくなり、ヒビや割れが生じやすくなります。このヒビから細菌が内部に侵入し、せっかく治療した根の部分が再び感染してしまう場合があります。硬いものを噛んだときなどにもヒビが入ることもあるため、注意が必要です。

歯ぎしりや強い噛みしめの癖があると、治療した歯の根に過剰な力がかかり、炎症を引き起こすことがあります。特に、神経を取った歯は痛みを感じにくくなるため、自覚がないまま負担がかかり、ダメージが蓄積していることも少なくありません。

根管治療は数回に分けて行うことがありますが、その途中で通院をやめてしまったり、治療の間隔が長くあいてしまうと、消毒された根管の中に再び細菌が入り込んでしまうことがあります。治療中は最後まできちんと通院することがとても重要です。

治療から年数が経っている歯は、被せ物の劣化や隙間が生じやすく、再感染のリスクが高くなります。

次のような症状がある場合は、再根治の対象となる可能性があります。

● 治療済みの歯がうずく、違和感がある

● 噛むと痛みがある

● 歯茎が腫れた

● 歯茎にニキビのようなできもの(フィステル)ができている

● レントゲンで根の先に黒い影が映っている

こうした症状がある場合、歯の内部で再び細菌が入り込んで炎症を起こしている可能性があります。治療せずに放置していると症状が悪化し、最終的には抜歯が必要になることもあるため、早めに受診することをおすすめします。

再根治では一度治療した根管を再度開き、中の汚染物質を取り除いて、消毒し直す処置を行います。

まず、被せ物や詰め物を取り除き、根の中をきちんと確認・処置できるよう、根管へアクセスできる状態を整えます。

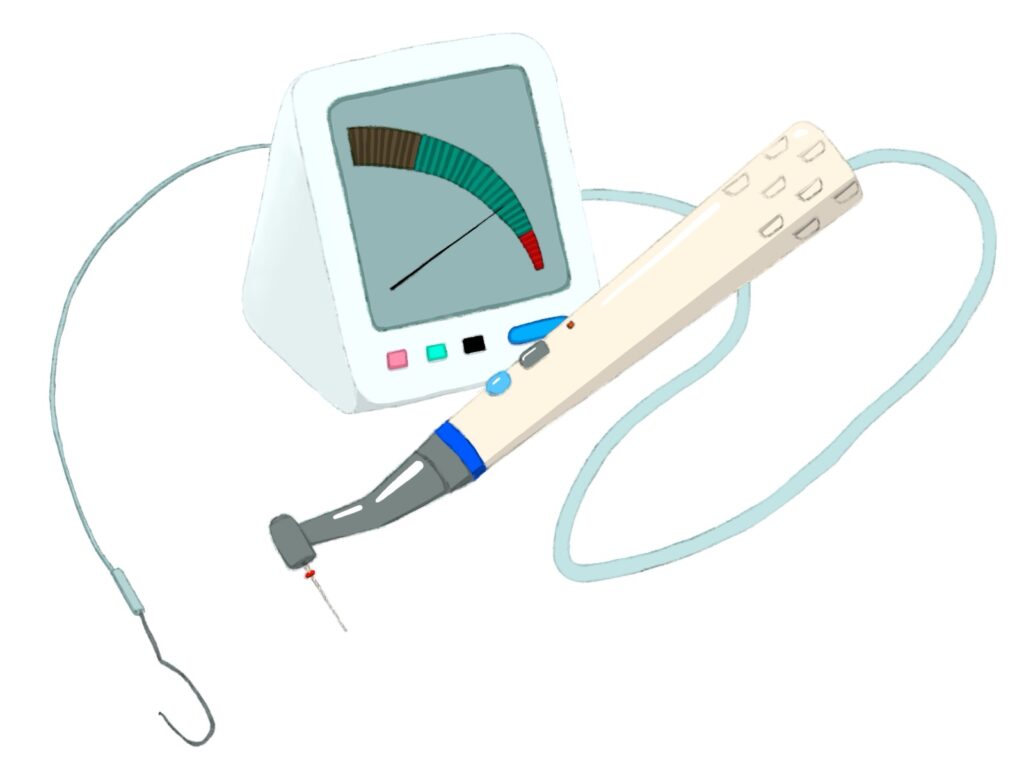

前回の根管治療で根管内に詰めたゴム状の充填材を除去し、根管内を丁寧に清掃・消毒します。当院では「炭酸ガスレーザー」を併用して、根管内の細菌を効率的に減らす処置も行っています。レーザーの効果により殺菌力を高め、再感染のリスクを抑えることが可能です。

炎症が落ち着いたのを確認した上で、再び根管の内部に充填材を詰めて完全に密閉します。

最終的に新しい土台(コア)を入れ、その上に被せ物を被せて歯の機能を回復させます。

再根治の成功率は、初回の根管治療に比べてやや下がるものの、適切な診断と丁寧な処置によって症状を改善することが可能です。ただし、以下のようなケースでは成功が難しいこともあります。

● 歯の根にヒビが入っている

● 根の形が非常に複雑で、器具が奥まで届かない

● 根の先に大きな病変がある

● 折れた器具が根管内に残っている

このような場合は、外科的な処置(歯根端切除)や、抜歯が必要になることもあります。診査診断を通して、患者様一人ひとりに最適な治療方法をご提案いたします。

再根治を行った歯を長持ちさせるためには、毎日のセルフケアと定期検診がとても重要です。

● 毎日の丁寧なブラッシング

● 歯間ブラシやフロスの活用

● 噛みしめや歯ぎしり対策(必要に応じてナイトガードの使用)

● 被せ物の劣化チェック

● 定期的なレントゲン撮影で根の状態を確認

再治療後の歯は一度ダメージを受けているため、「予防」こそが歯を長持ちさせる最も大切な手段になります。

再根管治療とは、以前に根の治療をした歯が再び細菌に感染してしまい、その感染を取り除くために再度行う根管治療のことです。再治療を行うことで、抜歯を避けられるケースも多くあります。もし昔治療した歯に痛みや違和感がある方は、我慢せず早めにご相談ください。

当院は、皆さまの「行きたい歯医者」を目指して診療を行っております。虫歯・歯周病治療、ホワイトニング、矯正治療、予防歯科など、さまざまな治療に力を入れています。

ホームページはこちら、WEB予約も受け付けております。ぜひ一度ご覧ください。