京都市左京区岩倉の歯医者「金田歯科医院」です。

金田歯科医院

金田歯科医院

金田歯科医院

金田歯科医院

MENU

09:15〜13:00(最終受付12:00)

14:30〜18:15(最終受付17:45)

こんにちは。京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」です。

歯を失ってしまったとき、「入れ歯の金具が見えるのは嫌だけど、インプラントの手術は怖い」と、複雑な思いを抱かれる患者様は少なくありません。

そんなお悩みを解決する選択肢の一つが、金属のバネがない目立ちにくい入れ歯「ノンクラスプデンチャー」です。特に見た目の美しさを重視される40代・50代の女性から、高い人気を集めています。

しかし、インターネットで「割れやすい」「寿命が短い」といった情報を見て、不安になってしまった方もいらっしゃるのではないでしょうか?

どんなに良い治療法にも、メリットとデメリットの両方があります。後悔のない選択をしていただくために、今回はあえてノンクラスプデンチャーの「厳しい現実」に焦点を当て、正直に解説させていただきます。

多くの方が気にされている「どれくらい長持ちするのか?」という点からお答えします。

結論から申し上げますと、ノンクラスプデンチャーの寿命は、一般的に「2年から5年程度」と言われています 。

もちろん、患者様のお口の状態や、日々のお手入れの状況によって大きく前後しますが、数年ごとに作り直しが必要になる可能性がある治療法であることは事実です 。

保険診療の入れ歯や金属を使った丈夫な入れ歯に比べると、どうしても耐久性は劣る傾向にあります 。

ノンクラスプデンチャーは、金属の代わりに特殊なナイロン樹脂などの柔らかい素材でできています 。これにより、歯茎に吸い付くようなフィット感と目立たない見た目を実現しています。

しかし、この「柔らかい樹脂」という素材の性質が、寿命を縮める原因にもなってしまいます 。

寿命の他にも、ノンクラスプデンチャーを選ぶ前に必ず理解しておいていただきたい代表的なデメリットを3つご紹介します。

従来の保険の入れ歯は、歯が抜けたり欠けたりしても、その部分だけ修理や増設が比較的簡単でした 。

しかし、ノンクラスプデンチャーは特殊な樹脂で一体成型されているため、「後から継ぎ足す」といった修理が非常に難しい(または不可能)という欠点があります 。

例えば、支えにしていた別の歯が抜けてしまった場合、今の入れ歯にその歯を追加することは困難で、基本的に「一から作り直し」になってしまいます 。緩みを直す調整(リライニング)も、素材によっては対応できないことがあります 。

見た目の自然さやつけ心地は優秀ですが、「噛む力(咀嚼機能)」に関しては、過度な期待は禁物です 。

柔らかい素材のため、強い力がかかると入れ歯自体がたわんでしまい、力が逃げてしまうことがあります 。そのため、非常に硬いお煎餅や、スルメのような弾力のあるものは、噛み切りにくいと感じるかもしれません 。

「何でもバリバリ噛みたい!」という機能を最優先される方には、インプラントや金属床(金属のフレームを使用した入れ歯)の方が適している場合があります 。

ノンクラスプデンチャーは、残念ながら健康保険が適用されない「自費診療」となります 。

保険の入れ歯に比べると費用は高額になります 。先述した「寿命が2〜5年程度」という点や、「作り直しが必要になるリスク」を考慮し、コストパフォーマンスに納得できるかが重要な判断基準となります 。

ここまで厳しい側面をお伝えしましたが、それでもなお、多くの患者様がノンクラスプデンチャーを選び、大変満足されているのも事実です。デメリットを上回るだけの「大きな価値」があるからです。

やはり、「入れ歯だと気づかれない」という点が最大の魅力です 。

保険の入れ歯では笑ったときに見える位置に金属のバネがかかってしまい、「老けた印象」や「生活感」が出てしまうことがあります 。ノンクラスプデンチャーなら、歯茎と同じ色の素材で固定するため、ほとんどわかりません 。

「人前で口元を隠さずに笑いたい」「旅行や食事を心から楽しみたい」といった、精神的な充足感は、何物にも代えがたいメリットです 。

金属アレルギーの方も安心:金属を一切使わない設計も可能なため、金属アレルギーをお持ちの方でも安心してご使用いただけます 。

手術不要の第3の選択肢:「インプラント手術は怖い」「持病があってインプラントができない」という方にとって、手術なしで審美性を回復できる救世主のような存在です 。

健康な歯を守る:ブリッジのように健康な歯を大きく削る必要がないため、「今の歯を守りつつ、見た目も整える」ためのバランスの良い選択肢といえます 。

せっかく作った入れ歯ですから、できるだけ長く快適に使いたいですよね。日頃の扱い方次第で、良い状態を長くキープすることは可能です。

これが最も重要です。普段使っている歯磨き粉で入れ歯を磨くのは絶対にやめてください 。

歯磨き粉に含まれる研磨剤(粒々)が柔らかい樹脂の表面に細かい傷をつけ、そこに細菌やカビが繁殖して、臭いや変色の原因になってしまいます 。

お手入れは、流水下で柔らかいブラシを使い、必ずノンクラスプデンチャー専用の洗浄剤を使用するようにしましょう 。

お口の中の形は、年齢とともに少しずつ変化します 。歯茎が痩せたり、噛み合わせが変わったりすることで、特定の箇所に過度な力がかかり、入れ歯が割れる原因になります 。

「痛くないから大丈夫」と思っていても、3ヶ月〜半年に一度は歯科医院で検診を受け、歪みやズレがないかプロの目でチェックすることが、長持ちさせる秘訣です 。

今回は、ノンクラスプデンチャーのデメリットや寿命について、包み隠さずお伝えしました。

完璧な治療法は存在しません。大切なのは、「ご自身が何を一番優先したいか」です 。

「多少費用がかかっても、見た目を重視したい」のか。 「見た目は二の次で、とにかく丈夫で長持ちするものがいい」のか。

もし迷われているようでしたら、ぜひ一度当院のカウンセリングにお越しください 。

ノンクラスプデンチャーだけでなく、保険の入れ歯やインプラント、ブリッジなど、あらゆる選択肢の中から、あなたのライフスタイルとお口の状態に最適なプランを一緒に考えさせていただきます 。

後悔のない選択をしていただくために、メリットもデメリットも、すべて正直にお話しします 。

お気軽にご相談ください。ホームページはこちら、Instagramはこちらです。

WEB予約も受け付けております。ぜひ一度ご覧ください。

こんにちは。京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」です。

親知らずは、永久歯のなかで最後に生えてくる歯で、10代後半から20代にかけて顔を出すことが多く見られます。

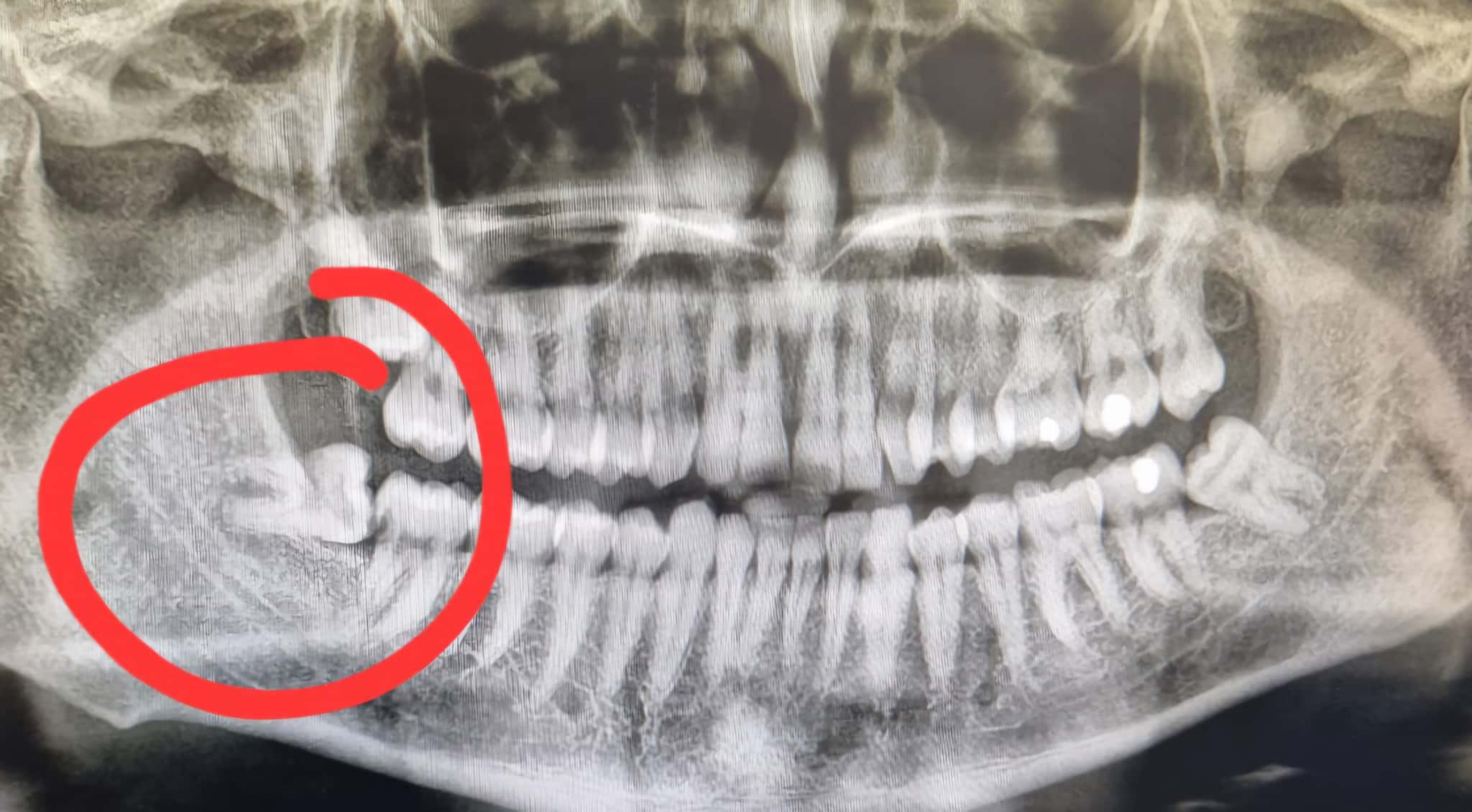

しかし、正常にまっすぐ生えるとは限らず、スペース不足などの理由で親知らずが横向きに生えるケースも少なくありません。

横向きに生えた親知らずは、虫歯や炎症、歯並びへの悪影響といったさまざまな問題を引き起こす原因になります。そのため、抜歯を検討する必要がある場面も多く、放置には注意が必要です。

今回は、親知らずが横向きに生える原因やそのリスク、抜歯の流れや術後の注意点について解説します。

親知らずが横向きに生える背景には、現代人の顎の大きさや生活習慣の変化が関係しています。

やわらかい食べ物が中心の食生活が広まり、咀嚼の回数が減ったことで、顎の骨が十分に発達しにくくなっています。その結果、永久歯がすべて生えそろったあとに親知らずが生えるスペースが足りず、隣の歯に押されるようなかたちで横向きに生えることが多くなっているのです。

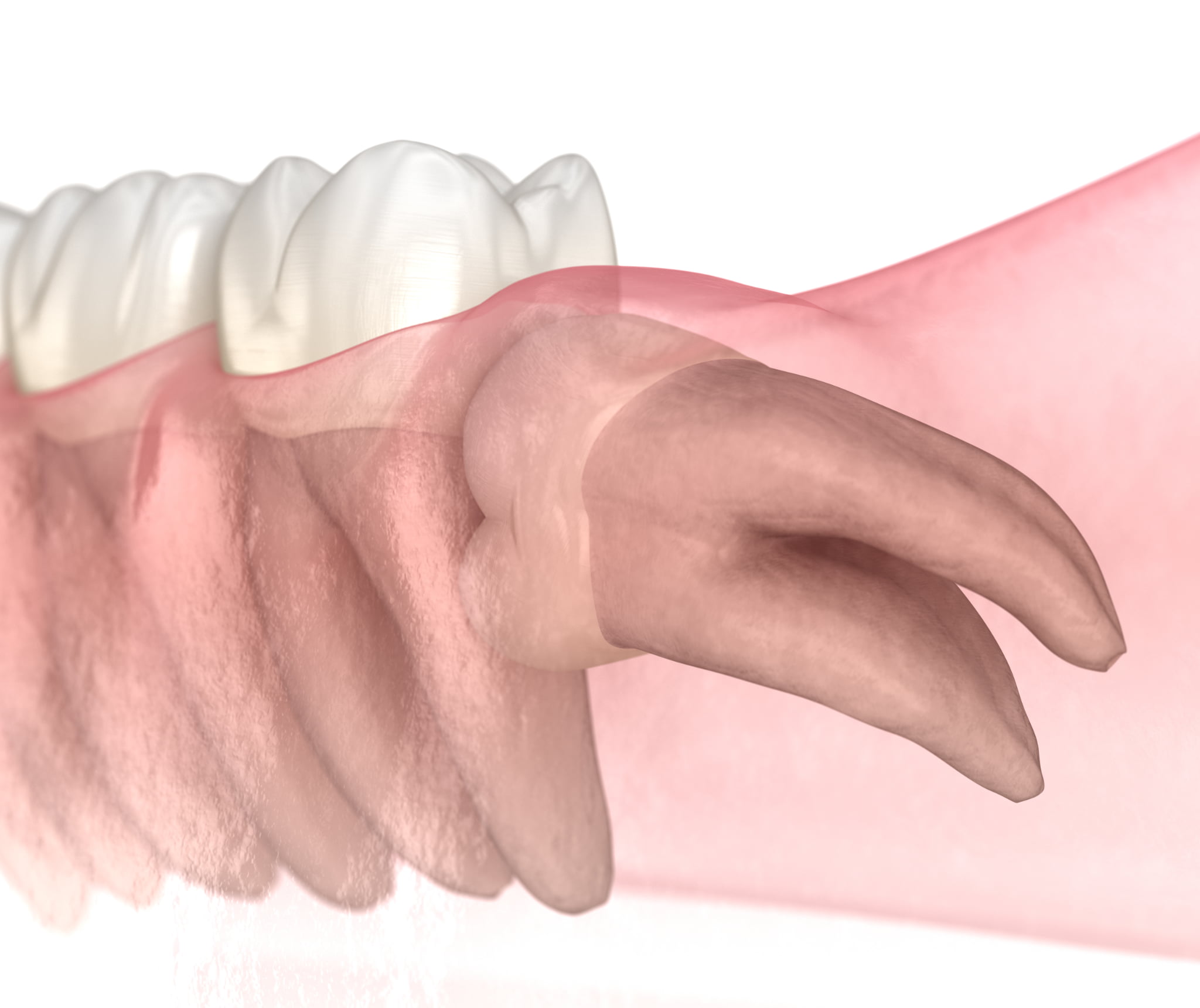

特に下顎では、骨の構造やスペースの不足により、歯ぐきの中に埋まったままの状態になる場合も少なくありません。また、親知らずの本数や生え方には個人差があり、遺伝的な要因も影響します。

こうした複数の要因が重なり、親知らずが正常な方向ではなく横向きに生えるケースが多く見られるようになっています。

横向きに生えた親知らずを放置すると、見た目ではわかりにくい部分でさまざまな問題が進行する可能性があります。以下では代表的なリスクについて詳しく解説します。

横向きの親知らずは、隣の歯と接する位置に生えることが多く、歯ブラシが届きにくい構造になります。そのため、食べかすや歯垢が溜まりやすくなり、虫歯が発生しやすい環境になります。

特に問題となるのが、親知らずだけでなく隣接する第二大臼歯まで虫歯が進行するケースです。この部分は治療が難しく、虫歯が重度になると抜歯以外の選択肢が限られることもあります。口腔内の健康を保つうえで、こうした隠れたリスクに注意が必要です。

親知らずの周囲に細菌が入り込むことで、歯ぐきが腫れて痛みを伴う智歯周囲炎を引き起こすことがあります。特に歯ぐきが部分的に親知らずを覆っている状態では、隙間に汚れが入り込みやすく、炎症の原因となります。

初期症状としては歯ぐきの違和感や軽い痛みですが、悪化すると口が開きにくくなったり、顔全体が腫れたりすることもあります。症状が繰り返し出る傾向があるため、早めに処置を受けることが重要です。

横向きに生えた親知らずが前方の歯を押すと、少しずつ歯列がずれて歯並びが乱れることがあります。前歯が押されて重なったり、ねじれたりするような変化が起こることもあるでしょう。このような影響は、時間をかけて少しずつ進行するため、自覚しにくい点が特徴です。

せっかく矯正治療で整えた歯並びも、親知らずの影響によって後戻りを起こす可能性があります。また、歯並びが崩れることで咀嚼効率が下がったり、歯磨きがしづらくなったりする可能性もあります。

将来的なトラブルを避けるためにも、親知らずの位置や動きについて定期的に確認することが大切です。

横向きに生えた親知らずを抜くかどうかは、その位置や周囲の歯への影響、そして現在の症状の有無によって異なります。

痛みや腫れ、炎症が見られる場合は、感染やほかの歯への悪影響を防ぐために抜歯が選択されることが一般的です。特に、隣接する歯に圧力がかかっている状態や、歯ぐきの炎症を繰り返している場合は、早めの対応が望まれます。

一方で、骨の中に深く埋まっていて、周囲に影響を与えていないと診断された場合には、無理に抜かずに経過を観察する選択もあります。

親知らずの状態は表面からはわかりにくいため、まずは歯科医院でレントゲンやCTなどの検査を受け、現在のリスクを正確に把握することが大切です。症状の有無にかかわらず、専門的な判断を仰ぐことが将来のトラブルを防ぐ第一歩となります。

親知らずの抜歯は、一般的な虫歯治療とは異なり、いくつかのステップを踏んで慎重に進められます。ここでは、横向きに生えた親知らずを抜く際の基本的な流れをご紹介します。

最初に行うのは、親知らずの位置や向き、神経との距離を確認するための検査です。レントゲンやCT画像を使って、歯がどのように生えているのか、周囲の骨や組織とどう関係しているかを詳しく調べます。これにより、抜歯にかかる時間や難易度、リスクなどが明確になります。

全身疾患や服薬状況の確認なども行われ、安全に処置を進めるための準備が整えられます。

処置の前には、痛みを感じないように局所麻酔が行われます。麻酔は数分で効果が現れ、処置中は痛みをほとんど感じません。歯や周囲の骨の状態によっては、麻酔の量や回数が調整されることもあります。

親知らずの向きや位置によっては、歯ぐきを切開して歯を見える状態にしたうえで、歯を分割しながら取り除く処置が行われます。必要に応じて、周囲の骨を一部削ることもあります。これらの作業は、すべて麻酔が効いた状態で行われるため、強い痛みを感じることはありません。

処置の時間はケースによって異なりますが、一般的には30分から1時間程度で終了します。

歯を取り除いたあとは、出血を抑えるためにガーゼを噛んでもらい、必要に応じて歯ぐきを縫合します。縫合には、自然に溶ける糸や、後日抜糸が必要な糸が使われることがあります。止血が確認できたら、注意点や自宅でのケアについての説明が行われ、帰宅の準備となります。

親知らずの抜歯後は、傷口が安定するまでの数日間がとても重要です。日常生活のなかでいくつかの点に気をつけることで、炎症や痛みを防ぎ、スムーズな回復につながります。以下のポイントを参考に、適切なケアを心がけましょう。

抜歯後の傷口はとてもデリケートな状態です。香辛料の多い料理や、熱すぎる・冷たすぎる食べ物、アルコールなどの刺激物は、炎症や出血を引き起こす原因になります。

食事をとる際は、常温でやわらかいものを選ぶと安心です。おかゆやスープ、ヨーグルトなどが適しており、反対側の歯でゆっくり噛むように意識するとよいでしょう。傷口に食べ物が触れないよう注意することも大切です。

親知らずの抜歯後は、傷口の治癒を妨げる可能性があるため、喫煙や飲酒を避けることが重要です。

タバコに含まれる成分は血流や組織の回復に悪影響を与えるとされており、治りが遅くなったり、炎症のリスクが高まったりすることがあります。アルコールも同様に、血行を促進して出血が続きやすくなる要因となるため注意が必要です。

抜歯後は少なくとも2〜3日間は喫煙・飲酒を控え、その後も歯科医師の指示に従って慎重に再開するようにしましょう。

抜歯後は感染を防ぐために、口の中を清潔に保つことが大切です。

ただし、傷口に直接歯ブラシが当たると刺激となるため、周囲の部分は慎重に磨きましょう。抜歯した部位を避けながら、ほかの歯は通常通り丁寧にケアすることが基本です。また、歯科医師からうがい薬を処方された場合は、指定された方法で使うようにしましょう。

毎日のケアを無理なく続けることで、回復も順調に進みやすくなります。

抜歯直後は、傷口に自然な血のかさぶた(血餅)が形成され、それが治癒のための大切な役割を果たします。

しかし、強くうがいを行うと、その血餅が流れることがあり、結果として治癒が遅れたり、強い痛みが出たりすることがあります。

口をすすぐ際は、軽く水を含んでやさしくゆすぎ、勢いよく吐き出さないように注意してください。特に処置当日は、なるべくうがいの回数を控えるようにしましょう。

親知らずが横向きに生えている場合、見た目ではわかりにくいものの、虫歯や炎症、歯並びへの影響など、さまざまなリスクが考えられます。自覚症状がない場合でも、将来的なトラブルを防ぐためには、歯科医院での検査と判断が欠かせません。

抜歯が必要と診断された場合は、流れや注意点をしっかり理解しておくことが大切です。また、術後のケアにも気を配ることで、回復をよりスムーズに進めることができます。

気になる症状がある方や、親知らずの状態を確認したい方は、歯科医師へ相談してみましょう。

親知らずを抜くべきかお悩みの方は、京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」にお気軽にご相談ください。

当院は、皆さまの「行きたい歯医者」を目指して診療を行っております。虫歯・歯周病治療、ホワイトニング、矯正治療、予防歯科など、さまざまな治療に力を入れています。

ホームページはこちら、WEB予約も受け付けております。公式Instagramも更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。

こんにちは。京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」です。

歯科衛生士は、歯科予防処置や歯科保健指導、歯科診療補助など、患者さんの口腔健康を守る重要な役割を担っています。国家資格を持ち、専門的な知識と技術が求められる職業である一方、女性の就業率が高く、ライフスタイルに合わせた働き方がしやすい点も特徴です。

しかし、就職や転職、復職を検討する際には「年収はどれくらいなのか?」という点が気になる方も多いでしょう。

今回は、歯科衛生士の年収の実態をはじめ、収入に影響するさまざまな要素について詳しく解説します。また、年収を上げるために意識すべきポイントもご紹介していきますので、キャリア形成の参考にしてみてください。

歯科衛生士の年収は、全国的に見ると350万円から450万円程度が平均とされています。これは月収で換算すると25万円から30万円程度であり、賞与(ボーナス)を含めるともう少し高くなることもあります。

ただし、この金額はすべての歯科衛生士に当てはまるわけではなく、働く地域や勤務先の規模、役職の有無などによって大きく異なります。都市部の大規模な医療法人や大学病院では、年収が高くなる傾向があります。

一方で、地方の個人歯科医院では年収がやや低めに設定されていることも少なくありません。安定した収入を望むのであれば、勤務先選びが非常に重要なポイントとなるでしょう。

歯科衛生士の給料は一律ではなく、さまざまな要素によって変化します。特に、どれだけの期間働いてきたか、どのような技術を持っているかは、収入に大きな影響を与えます。ここでは、歯科衛生士の給料を左右する要素について解説します。

歯科衛生士の給料は、年齢や勤続年数によって少しずつ上がっていく傾向があります。

若い頃は年収300万円前後からのスタートが一般的ですが、経験を積んでいくことで段階的に昇給するケースが多く見られます。特に同じ職場で長く勤務することで、業務への理解が深まり、信頼関係も築かれるため、役職や手当がつく可能性が高まります。

30代以降になると、年収400万円を超える人も増え、主任や管理職といったポジションに就くと、さらに上の給与水準を目指すことができます。安定した職場で長く働くことが、収入面でも有利に働くといえるでしょう。

歯科衛生士としての技術力は、給与に直結する重要な要素です。歯周病のケアやインプラントのアシスタント、ホワイトニング施術など、専門性の高い処置を任されるようになると、歯科医院からの評価が高まり、それが給与に反映されることがあります。

また、患者さんへの対応のスキルやコミュニケーション能力も見逃せません。わかりやすい説明ができる、安心感を与えられるといった能力も、患者さんの満足度を高めるうえで非常に大切です。

こうしたスキルは歯科医院の信頼にもつながるため、手当の支給や昇給の対象となることがあります。技術だけでなく、人との関わり方も磨いていくことが、給与アップへの近道になるでしょう。

歯科衛生士の年収は、能力や経験だけでなく、どのような立場で、どのように働くかによっても大きく変わります。ここでは、歯科衛生士の年収を左右する雇用形態・働き方について解説します。

歯科衛生士の働き方には、正社員(常勤)、パート・アルバイト、契約社員、派遣などさまざまな雇用形態があります。

そのなかでも、年収が安定して高くなりやすいのは正社員です。固定給に加えて、賞与や各種手当、昇給制度が整っている職場が多いため、年間を通じて一定の収入が見込めます。

一方、パートやアルバイトの場合は、時給制であることが一般的です。時給は地域や経験によって異なりますが、1,500円から2,000円程度が相場です。働く日数や時間によって年収は変動しやすく、扶養の範囲内で働く人も多いため、正社員と比べて年収は低くなる傾向があります。

自分のライフスタイルや収入の目標に合わせて、雇用形態を選ぶことが大切です。

歯科衛生士としての働き方は、収入に大きく影響します。

例えば、正社員としてフルタイムで勤務する場合と、短時間勤務や週に数日のみ働く場合とでは、得られる年収に大きな差が生まれます。勤務時間が長く、勤務日数が多いほど基本給や手当が増えやすく、結果として年収も高くなりやすい傾向があります。

また、夜間診療を行っている歯科医院や、土日も診療している歯科医院では、時間外手当や休日手当が支給されることもあります。これにより、通常よりも高い収入を得られる可能性があります。

自分の生活スタイルや体力に合わせて働き方を選ぶことが、長く続けるうえでも、収入を安定させるうえでも重要です。

現在の収入に満足していない場合でも、工夫や努力次第で年収アップを目指すことが可能です。ここでは、具体的な3つの方法をご紹介します。

歯科衛生士として安定した収入や昇給を目指すには、現場での経験を積み重ねることが基本となります。実務を通して患者さん対応や処置の技術を高めることで、職場からの信頼が厚くなり、任される仕事の幅も広がっていきます。

長く働くことで、役職に就いたり、責任あるポジションを任されたりする機会も出てきます。こうした役割の変化は、給与に直接反映されやすくなります。また、転職を考える際にも、経験年数は大きな強みとなり、より条件の良い職場を選ぶ際の判断材料にもなります。

地道な経験の積み重ねが、将来的な収入アップにつながるのです。

歯科衛生士として専門性を高めていくには、新しいスキルを身につけることがとても大切です。

たとえば、ホワイトニングや矯正治療、インプラント治療などは、より専門的な知識が求められる分野なので、こうしたスキルを持っていると職場からの評価が高まり、給与に反映されることもあります。

また、患者さんとの接し方や説明力といったコミュニケーションスキルも重要です。信頼関係を築ける歯科衛生士は、患者さんからの支持を得やすく、結果的に歯科医院の評価向上にもつながります。これが手当の加算や昇給につながるケースもあります。

資格取得やセミナーへの参加などを通じて、知識と技術の幅を広げていくことが収入面での成長にもつながります。

今の職場で年収が伸び悩んでいると感じた場合、転職という選択肢を考えてみることも有効です。特に都市部や大規模な歯科医院、福利厚生が整った医療法人などでは、給与水準が高めに設定されているケースが多く見られます。

また、転職によって働きやすさや人間関係が改善されることもあり、精神的な余裕を持って働ける環境が整う可能性もあります。自分の強みや経験を活かせる職場を見つけることで、年収アップと働きやすさの両立が目指せます。

歯科衛生士の年収は、全国平均では350万円から450万円ほどとされています。

しかし、実際の金額は勤務先の規模や地域、雇用形態、そして個人のスキルや経験によって大きく異なります。また、正社員とパートでは収入の安定性にも差があり、どのような働き方を選ぶかによっても将来の見通しが変わってきます。

年収をアップさせるためには、現場での経験を積み、専門的なスキルを習得することが重要です。さらに、自分の目標や希望に合った職場へ転職することで、より良い条件で働けるチャンスも広がります。

安定した収入とやりがいのある働き方を実現するために、今後のキャリアを見直し、行動を起こしていくことが大切です。

当院では一緒に働く歯科衛生士を募集しています。

歯科衛生士の仕事にご興味がある方は、京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」にお気軽にご相談ください。

当院は、皆さまの「行きたい歯医者」を目指して診療を行っております。虫歯・歯周病治療、ホワイトニング、矯正治療、予防歯科など、さまざまな治療に力を入れています。

ホームページはこちら、WEB予約も受け付けております。公式Instagramも更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。

こんにちは。京都市左京区岩倉にある歯医者『金田歯科医院』です。

突然ですが、皆さんは歯の治療について、こんな不安をお持ちではありませんか?

「以前治療した詰め物が、また取れてしまった…」「治療のたびに歯を削られて、どんどん歯が小さくなっている気がする」「これ以上、自分の大切な歯を失いたくない」年齢を重ねるにつれ、こうしたお悩みは切実なものになってくるかと思います。特に、過去に虫歯治療を繰り返した経験がある方にとって、「また削るの?」「このままでは将来、総入れ歯になってしまうかも…」という不安は大きいですよね。

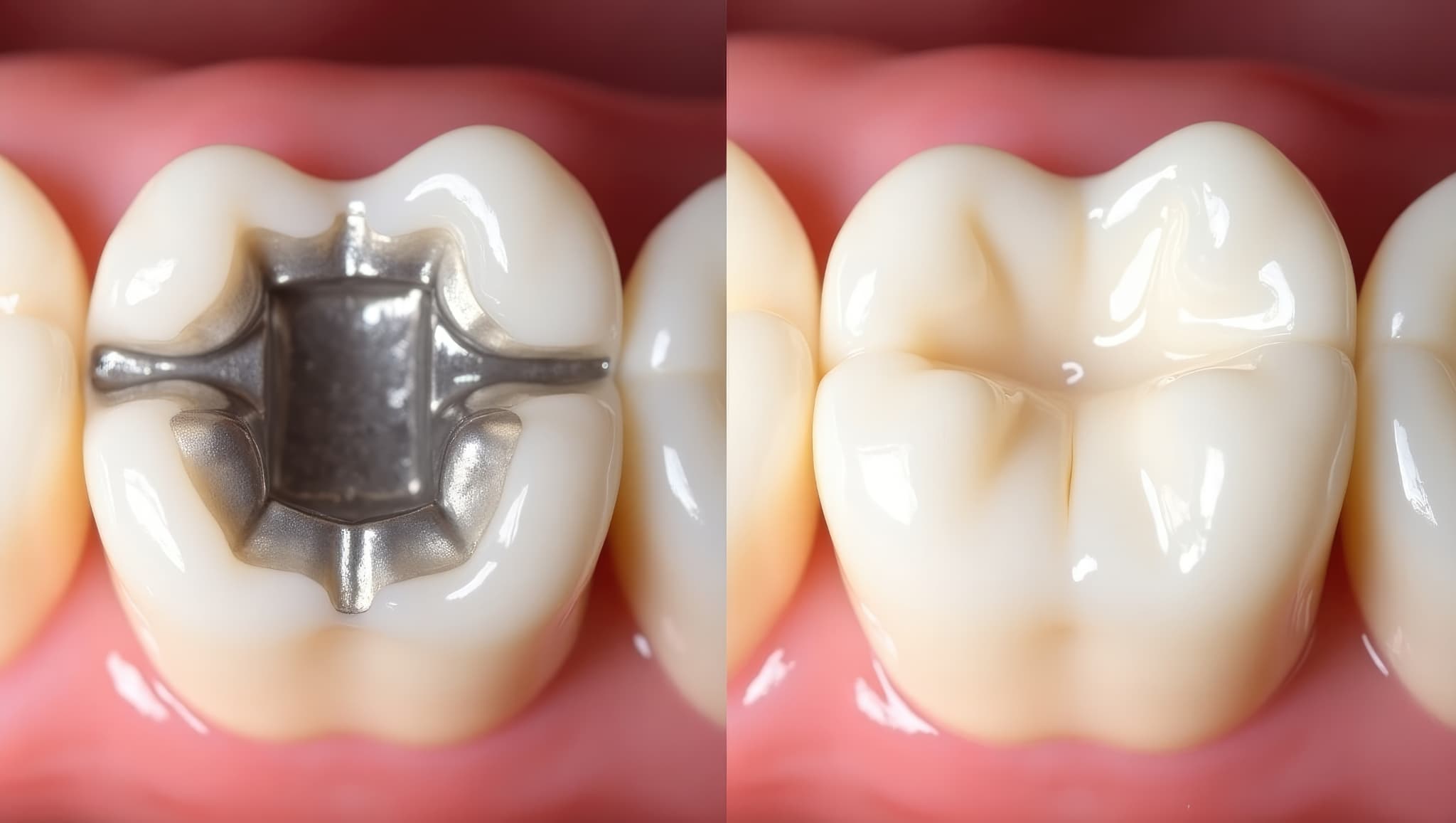

かつての歯科治療は、虫歯を「大きく削って、金属で埋める」方法が主流でした。しかし現在は、「生まれ持った歯をできるだけ削らない・抜かない」という考え方がスタンダードになりつつあります。

それが、今回ご紹介する「MI治療(エムアイ治療)」です。 今回は、大切な歯を1本でも多く残すための鍵となるこの治療法について、詳しくお話しさせていただきます。

MI治療とは、「Minimal Intervention(ミニマル・インターベンション)」の略称です。 少し難しい言葉ですが、日本語では「最小限の侵襲(しんしゅう)」、つまり「歯へのダメージを最小限に抑える治療」という意味になります。

2000年に国際歯科連盟(FDI)が提唱した概念で、今では世界中の歯科医療における大切な指針となっています。

これまでの治療は、「予防拡大」といって、虫歯菌が残らないよう、健康な部分も含めて大きく削り取る手法が一般的でした。確かに再発を防ぐためではありましたが、結果として歯の寿命を縮めてしまう側面がありました。

一方、MI治療は「虫歯菌に侵された部分だけをピンポイントで取り除く」ことに全力を注ぎます。 「歯は一度削ると、二度と元には戻らない」という事実を重く受け止め、健康な歯質や神経を可能な限り残し、今の歯を大切に守り抜くためのアプローチなのです。

特に40代・50代の方にMI治療をおすすめしたい理由は、「歯を失う負の連鎖」を断ち切るためです。 悲しい現実ですが、歯は「削れば削るほど、寿命は短くなる」傾向にあります。

【歯を失う負の連鎖パターン】

この連鎖を食い止めるには、最初の段階や途中経過で「削る量を最小限にする」ことが非常に重要です。

MI治療を取り入れることで、患者様には具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。

歯の一番外側の硬い「エナメル質」や「神経」を残すことで、歯の強度が保たれ、抜歯のリスクを大幅に下げることができます。

削る範囲が小さいため、治療中の痛みや、ドリル特有の「キーン」という音・振動も最小限で済みます。「歯医者が苦手」という方にもおすすめの治療法です。

MI治療では、主に「コンポジットレジン」という白いプラスチック素材を使用します。金属を使わないためアレルギーの心配がなく、見た目も自然で美しい仕上がりになります。

「削らない治療」を実現するために、当院では以下のような手法を用いています。

ペースト状の白いプラスチック素材を、虫歯を削った穴に直接詰めて光で固めます。型取りをする必要がなく、歯と接着する材料を使うため、健康な部分を余計に削らずに済みます。

最小限の切削には、「どこが虫歯で、どこが健康か」を見極める正確な目が必要です。肉眼の何倍も拡大して見える拡大鏡を使うことで、健康な歯を傷つけずに汚染部分だけを慎重に取り除きます。

「削らなくて済む段階で食い止める」ことも立派なMI治療です。ごく初期の虫歯であれば、すぐに削らず、フッ素塗布やブラッシング指導で経過観察を行い、歯の再石灰化を促します。

MI治療は、歯へのダメージを最小限に抑える「体に優しい治療」です。

40代・50代は、お口の曲がり角ともいえる時期。今ある歯を大切に守り抜くことは、10年後、20年後も美味しく食事を楽しめること、そして全身の健康へとつながっていきます。

ただし、進行しすぎた虫歯には適応できない場合もあります。 「私の歯はMI治療ができるのかな?」「昔治療したところが気になる」と思われた方は、ぜひお早めにご相談ください。

私たちと一緒に、あなたの大切な歯を守る方法を考えていきましょう。

お気軽にご相談ください。ホームページはこちら、Instagramはこちらです。

WEB予約も受け付けております。ぜひ一度ご覧ください。

こんにちは。京都市左京区岩倉の歯医者「金田歯科医院」です。

歯磨き粉のCMなどで「フッ素」という成分の名前を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。「フッ素」は歯によいとされている成分で、歯に作用させることで虫歯予防効果があります。

今回は、予防歯科で行う「フッ素塗布(ふっそとふ)」について、効果や持続期間、安全性について詳しく解説します。

予防歯科では、虫歯になる前からフッ素を活用して歯を守ります。まずは、歯科医院で行うフッ素塗布の基本と、自宅で使うフッ素との違いを整理しておきましょう。

歯科医院で行うフッ素塗布は、正式には「フッ化物歯面塗布(ふっかぶつしめんとふ)」と呼ばれる予防処置です。歯の表面に高濃度のフッ化物を直接作用させることで、虫歯になりにくい強い歯を目指します。

フッ素は単体では存在せず、フッ化物という形で自然界に広く分布しています。水や土、海産物・農産物などにも含まれており、私たちは日常的に少量のフッ化物を取り入れています。このような量であれば、安全性は確立されていると考えられています。

歯科医院の予防歯科で虫歯予防に使われるフッ化物製剤は、溶液タイプやジェルタイプが一般的です。濃度はおよそ9000ppmと高く、国家資格を持つ歯科医師・歯科衛生士だけが取り扱える医療用の薬剤です。

高濃度である分、使用方法や量が厳密に管理されており、短時間で効率よく歯に作用させることができます。

一方、自宅で使えるフッ素は、フッ化物配合歯磨き粉やジェル、フッ素洗口剤などです。これらは1500ppm以下など、家庭で安全に使えるように濃度が低く設定されています。濃度は低くても、毎日のセルフケアに取り入れることで、予防歯科としての効果を積み重ねていくことができます。

予防歯科の目的は、「虫歯になってから治す」のではなく、「虫歯になりにくいお口の環境をつくる」ことです。

その中心的な役割を担うのがフッ素です。フッ素には歯の質を強くする働きや、初期虫歯を修復する働き、虫歯菌の活動を抑える働きがあり、これらの相乗効果によって虫歯リスクを下げることが期待できます。

京都市左京区岩倉の金田歯科医院でも、予防歯科の一環として、歯科医院でのフッ素塗布とご自宅でのフッ素ケアの両方をおすすめしています。

フッ素塗布が予防歯科で重視されるのは、複数の働きで虫歯リスクを下げられるからです。ここでは、代表的な3つの効果をわかりやすく説明します。

フッ素には、歯そのものを強くする働きがあります。歯の表面のエナメル質は、「ハイドロキシアパタイト」という結晶でできていますが、これは虫歯菌が出す酸に弱く、酸性の環境が続くと溶けやすい性質があります。

フッ素が歯に取り込まれると、このハイドロキシアパタイトの一部が「フルオロアパタイト」という構造に変化します。フルオロアパタイトは酸に対して安定しており、溶けにくい性質を持つため、結果として虫歯になりにくい強い歯質へと近づいていきます。

乳歯や、生えたばかりの永久歯は、エナメル質がまだ成熟しきっておらず、酸に溶けやすい状態です。その一方で、フッ素を取り込みやすい時期でもあります。

そのため、小児期に定期的なフッ素塗布を行うことは、予防歯科として非常に有効だと考えられています。

歯の表面では、毎日の飲食のたびに「脱灰(だっかい)」と「再石灰化(さいせっかいか)」が繰り返されています。脱灰とは、虫歯菌が出す酸などの影響で、歯の表面からミネラル(カルシウムやリン)が溶け出す現象です。再石灰化とは、唾液に含まれるミネラルが歯に戻り、溶けかけた部分を修復する働きです。

フッ素は、この再石灰化を強力に後押しします。溶けかけた部分にフッ素が存在すると、唾液中のカルシウムやリンが効率よく取り込まれ、初期の虫歯であれば、白く濁った状態から健康な状態に近づけられる場合もあります。予防歯科では、この「初期の段階で食い止める」ことがとても重要です。

フッ素には、虫歯の原因となる細菌の働きを弱める作用もあります。虫歯菌は、糖分を分解して酸をつくり、その酸が歯を溶かしていきます。フッ素は、虫歯菌が酸をつくるときに関わる酵素の働きを妨げることで、酸の産生量を減らすと考えられています。

さらに、フッ素自体に抗菌作用があるため、虫歯菌の増殖を抑える効果も期待できます。歯質の強化・再石灰化の促進と組み合わさることで、フッ素塗布は予防歯科における総合的な虫歯予防手段となります。

歯科医院でのフッ素塗布がどのように行われるのかを知っておくと、お子さまも大人の方も安心して予防歯科を受けやすくなります。ここでは、一般的な流れと具体的な塗布方法を紹介します。

歯科医院でフッ素塗布を行う際は、まず歯の表面をきれいにすることから始まります。歯ブラシや専用のブラシチップなどを使って、歯面のプラーク(歯垢)や汚れをしっかり落としたうえで、フッ素を塗布していきます。

汚れが残っていると、フッ素が十分に歯に行き渡らないため、予防歯科としての効果が下がってしまう可能性があるからです。

多くの歯科医院では、この歯面清掃とあわせてブラッシング指導も行っています。ご自宅での磨き方のクセや磨き残しやすい部分を確認しながら、患者さま一人ひとりに合った磨き方をお伝えします。

京都市左京区岩倉の金田歯科医院でも、フッ素塗布とあわせて定期的な歯磨き指導を行い、予防歯科の効果を高めるよう心がけています。

なお、フッ素塗布には保険適用で行う場合と自費で行う場合があり、保険を使う場合は保険のルールに沿って2回以上の通院が必要になることもあります。この点については、後ほど「頻度・費用」の項目で詳しく説明します。

歯科医院で行うフッ素塗布には、いくつかの方法があります。金田歯科医院を含め、多くの歯科医院で一般的に用いられているのは「綿球(綿棒)法」と「歯ブラシ法」で、場合によっては「トレー法」を用いることもあります。

綿球法は、小さな綿球(しょうめんきゅう)や綿棒に溶液タイプのフッ素を含ませ、歯の表面に丁寧に塗っていく方法です。歯の1本1本を確認しながら塗布できるため、コントロールしやすく、古くから広く用いられている方法です。

歯ブラシ法は、ジェルタイプのフッ素を歯ブラシにつけ、普段の歯みがきと同じような要領で歯の表面に塗り広げていく方法です。大きめの綿球にジェルをつけて塗布する場合もあります。

小さなお子さまの場合、ピンセットで綿球を持っている様子を見ただけで怖がってしまうことがあります。その点、普段から見慣れている歯ブラシを使う方法であれば、心理的な負担が少なく、リラックスしてフッ素塗布を受けやすいというメリットがあります。

トレー法は、既成のトレーや患者さまの歯並びに合わせて作製したトレーに、溶液タイプまたはジェルタイプのフッ素を入れ、一定時間お口の中に装着して歯全体に作用させる方法です。

短時間で広い範囲に均一にフッ素を行き渡らせることができるため、成人の方などで用いられることがあります。

歯科医院で使用するフッ素の量は、適切に管理されているため、通常の使用で身体に害を及ぼす量ではありません。ただし、塗布中にお口の中に唾液がたまってきた場合は、無理に飲み込まず、適宜吐き出すようにしましょう。

また、フッ素の効果を十分に発揮させるため、塗布後30分程度は飲食を控えることが大切です。この時間を守ることで、フッ素が歯の表面にとどまり、しっかりと作用しやすくなります。

小さなお子さまの場合は、保護者の方が時間を確認しながら、飲食のタイミングを調整してあげてください。

予防歯科では、歯科医院でのフッ素塗布だけでなく、ご自宅でのフッ素ケアを組み合わせることが大切です。ここでは、自宅でできる代表的なフッ素ケアの方法を紹介します。

フッ素が配合された歯磨き粉やジェルは、ドラッグストアやスーパーなどで簡単に手に入ります。歯科医院で使用するフッ素が約9000ppmと高濃度であるのに対し、自宅で使える歯磨き粉のフッ素濃度は1500ppm以下と定められています。これは、日常的に安全に使えるようにするための基準です。

どの濃度の歯磨き粉を選べばよいか迷う場合は、年齢や虫歯リスクに応じて歯科医院で相談すると安心です。京都市左京区岩倉の金田歯科医院でも、患者さまの年齢やお口の状態に合わせて、適切なフッ素濃度や製品の種類をご提案しています。

歯科医院で使うものと比べると濃度は低いものの、毎日の歯みがきで継続して使うことで、予防歯科としての効果を積み重ねていくことができます。

歯みがき後のうがいは、何度も強くゆすいでしまうと、お口の中に残るフッ素が少なくなってしまいます。少量の水で1回だけ軽くゆすぐ程度にとどめると、フッ素が歯の表面にとどまりやすくなります。

フッ素洗口剤を使ったうがいも、自宅でできる予防歯科ケアの一つです。フッ素洗口剤は、一定時間ブクブクうがいをすることで、歯全体にフッ素を行き渡らせます。

濃度はおおよそ250〜900ppmの範囲で、粉末を水で溶かして使うタイプ、水で薄めて使うタイプ、そのまま使用できるタイプなどがあります。

使用方法や使用回数は製品ごとに異なるため、必ず説明書をよく読み、正しい方法で行うことが大切です。特にお子さまの場合は、誤って飲み込まないように、保護者の方がそばで見守りながら使用するようにしましょう。

自治体によっては、幼稚園・保育園・こども園・小学校などで集団フッ素洗口を実施しているところもあります。このような取り組みも、地域全体で予防歯科を進める方法の一つです。

自宅でのフッ素配合歯磨き粉やフッ素洗口剤は、歯科医院でのフッ素塗布と併用しても問題ありません。むしろ、定期的なプロケアと毎日のセルフケアを組み合わせることで、予防歯科としての効果が高まりやすくなります。

ただし、フッ素の使い方や量について不安がある場合は、自己判断で濃度の高い製品を重ねて使うのではなく、かかりつけの歯科医院に相談しながら進めることをおすすめします。

フッ素塗布を検討する際には、「どれくらい効果が続くのか」「どのくらいの頻度で通えばよいのか」「費用はいくらかかるのか」が気になる方が多いと思います。ここでは、持続期間・頻度・費用についてまとめて解説します。

歯科医院で行う高濃度フッ素塗布の効果は、おおよそ3〜4か月程度続くと考えられています。そのため、予防歯科としては3〜4か月に1回のペースでフッ素塗布を受けていただくことをおすすめします。

特に、乳歯や生えたばかりの永久歯は虫歯になりやすく、フッ素の取り込みも良い時期です。この時期に定期的なフッ素塗布と検診を組み合わせることで、虫歯の早期発見・早期対応にもつながります。

大人の方でも、虫歯になりやすい方や、歯ぐきが下がって歯の根元が露出している方などは、定期的なフッ素塗布が有効な場合があります。

自宅で使うフッ素配合歯磨き粉やフッ素洗口剤は、毎日のケアとして継続することで、歯科医院でのフッ素塗布の効果を補強する役割を果たします。両者をうまく組み合わせることが、予防歯科のポイントです。

フッ素塗布には、保険が適用される場合と、自費診療となる場合があります。どちらになるかによって、費用は大きく変わります。

保険が適用されるためには、年齢や虫歯のリスクなど、一定の条件を満たす必要があります。たとえば、13歳未満のお子さまで、初期虫歯がある場合や多数の虫歯がある場合、すでに永久歯に虫歯がある場合などは、虫歯リスクが高いと判断され、3か月に1回を目安にフッ素塗布に保険が適用される仕組みがあります。

お子さまの場合、多くの自治体で「こども医療費助成制度」が設けられており、その範囲内でフッ素塗布の費用をまかなえることが少なくありません。

こども医療費の自己負担が0円の自治体であれば、フッ素塗布にかかる費用も実質的にかからないケースが多くなります。助成の上限が500円までといった自治体では、その範囲内でフッ素塗布を受けられることが一般的です。

具体的な条件や自己負担額は自治体によって異なるため、詳しくはお住まいの自治体の案内や、かかりつけの歯科医院で確認するとよいでしょう。

保険の条件に当てはまらない場合や、大人の方で予防目的にフッ素塗布を希望される場合などは、自費診療となります。自費診療の料金は歯科医院ごとに異なりますが、一般的には1回あたり1000〜2000円程度に設定されていることが多いです。

京都市左京区岩倉の金田歯科医院でも、保険適用の可否や自費での費用について、事前にわかりやすくご説明するよう心がけています。ご不明な点があれば、受付やスタッフまでお気軽におたずねください。

フッ素塗布を検討する際、「本当に安全なのか」「子どもに使って大丈夫なのか」と不安に感じる方も少なくありません。ここでは、安全性と注意点について整理します。

適切な量と方法を守って使用する限り、歯科医院でのフッ素塗布や、自宅でのフッ素配合歯磨き粉・フッ素洗口剤の使用は、安全性が確立された予防歯科の方法と考えられています。

世界的にも、フッ素を用いた虫歯予防は広く行われており、その有効性と安全性について多くの研究が行われてきました。

ただし、どのような物質でも同じですが、極端に大量に摂取すれば身体に悪影響を及ぼす可能性があります。フッ素も例外ではなく、過剰摂取が続くと中毒症状を起こすことがあるとされています。そのため、濃度や使用量、使用方法がきちんと管理されていることが重要です。

歯科医院で使用する高濃度フッ素は、歯科医師や歯科衛生士が量や時間をコントロールしながら短時間で処置を行うため、通常の使用で健康被害が生じることはほとんどありません。

自宅で使う製品も、家庭用として安全性に配慮した濃度に設定されています。

自宅でフッ素配合歯磨き粉やフッ素洗口剤を使う場合は、以下のような点に注意すると安心です。

まず、製品ごとに定められている使用量や使用回数を守ることが大切です。特にお子さまの場合は、歯磨き粉をたくさん出しすぎないようにし、保護者の方が量を調整してあげてください。

また、うがいがまだ上手にできない年齢のお子さまには、フッ素洗口剤の使用は控え、歯科医院でのフッ素塗布や、少量のフッ素配合歯磨き粉を使った仕上げ磨きなど、年齢に合った方法を選ぶことが重要です。

フッ素配合製品を複数併用する場合も、自己判断で極端に高濃度のものを重ねて使うのではなく、かかりつけの歯科医師・歯科衛生士に相談しながら進めると安心です。京都市左京区岩倉の金田歯科医院でも、お子さまから大人の方まで、年齢やお口の状態に合わせた安全なフッ素の使い方をご提案しています。

当院ではお子さまから大人の方まで、それぞれの年齢やお口の状態に合わせて、歯科医院でのフッ素塗布とご自宅でのフッ素ケアの両方をサポートいたします。

虫歯になってから治療するのではなく、虫歯になる前から予防していくことが、生涯にわたってご自身の歯を守るうえでとても大切です。フッ素塗布のタイミングや頻度、費用、保険適用の有無など、気になる点があれば、どうぞ遠慮なくおたずねください。

予防歯科治療を検討されている方は、京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」にお気軽にご相談ください。

当院は、皆さまの「行きたい歯医者」を目指して診療を行っております。虫歯・歯周病治療、ホワイトニング、矯正治療、予防歯科など、さまざまな治療に力を入れています。

ホームページはこちら、WEB予約も受け付けております。公式Instagramも更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。

こんにちは。京都市左京区岩倉の歯医者「金田歯科医院」です。

インプラントとは、歯を失ったところにチタン製のインプラント体を埋め込み、上部構造を被せて歯を補う治療法のことです。ブリッジや入れ歯などの今までの治療法と違い、自分の歯のようにしっかり噛め、見た目が美しいのがメリットといえます。

この記事では、インプラント治療のメリットや治療法、費用について、詳しく解説しています。ブリッジや入れ歯との比較や治療前に知っておくべき注意点にも言及していますので、インプラント治療を検討している方は参考にしてください。インプラントの基本をしっかり押さえ、疑問や不安を解消してから治療を受けましょう。

インプラントとは、本来は体内に埋め込む人工物全般を指す言葉ですが、歯科で「インプラント」といえば、あごの骨に埋め込む人工の歯根のことを意味します。歯科インプラント、デンタルインプラントとも呼ばれます。

歯科インプラント治療とは、虫歯や歯周病、外傷などで歯を失った部分のあごの骨に、チタン製のインプラント体(人工歯根)を埋め込み、その上にアバットメント(連結部分)と上部構造(被せ物・人工歯)を装着して、歯の機能と見た目を回復する治療法です。

インプラント体の素材には、骨と結合しやすいチタンやチタン合金が用いられます。チタンは生体親和性が高く、骨としっかり結びつく性質(オッセオインテグレーション)があるため、天然歯に近い噛む力を発揮できるのが特徴です。

インプラントは、主に3つの部分から構成されています。

あごの骨の中に埋め込まれるねじ状のパーツです。天然歯でいう「歯の根」にあたります。骨と結合することで、上に装着する人工歯をしっかり支えます。

インプラント体と上部構造をつなぐ土台の部分です。歯ぐきから少し頭を出す形で装着され、その上に被せ物を固定します。

口の中で見える部分で、噛む・話すといった機能を担います。セラミックやジルコニアなど、見た目と強度に優れた素材が選ばれることが多く、周囲の歯の色や形に合わせて作製することで、自然な口元に仕上がります。

インプラントは、噛む力や見た目の点で天然歯に近づけることができますが、まったく同じではありません。最大の違いは「歯根膜」の有無です。

歯根膜とは、天然の歯の根とあごの骨の間に存在する薄い膜状の組織です。クッションのような役割を持ち、噛んだときの衝撃を吸収したり、噛み応えや噛み心地といった微妙な感覚を脳に伝えたりしています。

歯根膜があることで、人は無意識のうちに噛む力を調整しています。硬い食べ物は強く、やわらかい食べ物は弱く噛むといった力加減が自然にできるのは、歯根膜からの情報があるためです。

インプラントは、チタン製の人工歯根が骨と直接結合する構造のため、歯根膜が存在しません。その結果、次のような特徴があります。

噛んだときの力のコントロールが、天然歯よりやや難しくなります。自覚がないまま強く噛みすぎてしまい、上部構造(被せ物)が欠けたり、インプラント周囲の組織に負担がかかることがあります。

血液供給の点でも違いがあります。天然歯は骨・歯肉・歯根膜の三方向から血液が供給されるのに対し、インプラントは歯根膜がないため血液供給が限られます。そのため、細菌感染に対する抵抗力が天然歯より弱く、インプラント周囲炎などの炎症が起こりやすい傾向があります。

このように、インプラントは天然歯に近い機能を回復できる一方で、構造上の違いからくる注意点もあります。これらを理解したうえで、適切な噛み合わせ調整と日々のケア、定期的なメンテナンスを行うことが大切です。

インプラント以外にも、歯を失ったときの治療法として「ブリッジ」と「入れ歯」があります。それぞれの特徴を知ることで、自分に合った治療法を選びやすくなります。

ブリッジとは、歯を失った部分の両隣の歯を土台として削り、その上に連結した被せ物を装着して歯を補う治療法です。橋(ブリッジ)のように、失った部分をまたぐ形になることから、この名前がついています。

ブリッジは固定式のため、装着後は取り外す必要がなく、比較的違和感が少ないのが特徴です。素材によっては見た目も自然で、天然歯に近い噛み心地を得られます。

一方で、健康な両隣の歯を削らなければならない点が大きなデメリットです。歯を削ることで虫歯になりやすくなったり、削る量が多い場合には神経を取らざるを得ないこともあります。

また、2本の歯で3本分を支えるような状態になるため、土台となる歯に大きな負担がかかり、結果としてその歯の寿命を縮めてしまう可能性があります。

入れ歯とは、歯を失った部分の型を取り、取り外し式の人工の歯を作って装着する治療法です。部分的に歯を補う「部分入れ歯」と、すべての歯を補う「総入れ歯」があります。

入れ歯は、型取りと調整で作製できるため、比較的短期間で治療が完了します。保険適用の入れ歯もあり、治療費を抑えやすい点もメリットです。

ただし、入れ歯の噛む力は天然歯の2〜3割程度といわれており、硬いものが噛みにくい、食事中にずれる、話しづらいといった違和感を感じる方も少なくありません。加齢や歯ぐきの変化によって合わなくなり、そのたびに調整や作り直しが必要になることもあります。

部分入れ歯では、残っている歯に金属のバネをかけて固定するタイプが一般的です。このバネが見えて見た目が気になる、バネの周囲に食べかすが溜まりやすく虫歯や歯周病のリスクが高まる、といったデメリットもあります。

このように、ブリッジと入れ歯にはそれぞれ長所と短所があり、インプラントと比べてどれが良いかは、お口の状態やご希望によって変わります。次の章で、インプラントのメリット・デメリットを整理して比較していきます。

インプラントのメリットは、噛む機能・見た目・周囲の歯や骨への影響といった複数の面に及びます。

インプラント治療の大きな利点は、天然歯に近い噛む力を回復しやすいことです。チタン製のインプラント体があごの骨としっかり結合することで、入れ歯のようにずれたり外れたりしにくく、硬いものもしっかり噛めるようになる場合が多いとされています。

インプラントは、歯を失った部分のあごの骨に直接人工歯根を埋め込む治療法です。そのため、ブリッジのように両隣の健康な歯を大きく削る必要がありません。将来のことを考えると、残っている歯をできるだけ守れる点は大きなメリットです。

インプラントの上部構造には、セラミックやジルコニアなど、透明感と強度に優れた素材を用いることが多く、周囲の歯の色や形に合わせて作製できます。

部分入れ歯のような金属のバネが見えることもなく、保険の被せ物のように経年劣化で黄ばみやすい素材を避けられるため、自然で美しい口元を目指しやすい治療です。

歯を失った部分をそのままにしておくと、噛む刺激が骨に伝わらなくなり、時間とともにあごの骨が痩せていきます。インプラントは人工歯根をあごの骨に埋め込むため、噛む力が直接骨に伝わります。その結果、骨が痩せるスピードを抑えやすく、口元の輪郭の変化を緩やかにできる可能性があります。

インプラントは優れた治療法ですが、誰にとっても万能というわけではありません。費用や期間、手術の必要性など、事前に理解しておきたい点があります。

インプラント治療は、特殊な場合を除き保険適用外の自費診療です。そのため、ブリッジや入れ歯と比べると1本あたりの費用が高額になりやすくなります。費用の目安や内訳については、後ほど詳しく解説します。

インプラントは、インプラント体を埋め込んだあと、あごの骨としっかり結合するまで待つ期間が必要です。このため、ブリッジや入れ歯に比べると、治療完了までの期間が長くなる傾向があります。短期間での治療完了を最優先したい場合には、ほかの治療法が適していることもあります。

インプラント治療では、局所麻酔を行ったうえで、あごの骨にインプラント体を埋め込む外科手術を行います。

大きな手術ではありませんが、全身の健康状態や持病、服用中のお薬などによっては、インプラント治療が難しい場合もあります。事前の問診や検査で、全身状態をしっかり確認することが重要です。

インプラントは人工物のため虫歯にはなりませんが、インプラントの周囲に細菌がたまると「インプラント周囲炎」という病気を起こすことがあります。これは歯周病と同じようにあごの骨を溶かしてしまう病気で、進行するとインプラントがぐらつき、最悪の場合は抜去が必要になることもあります。

インプラントを長く使うためには、毎日の丁寧な歯みがきと、歯科医院での定期的なメンテナンスが不可欠です。治療が終わってからも通院が続くことを前提に、治療を検討することが大切です。

インプラント体をあごの骨に埋め込む外科手術には、大きく分けて「1回法」と「2回法」があります。それぞれの特徴を知っておくと、治療計画の説明を受けたときに理解しやすくなります。

1回法とは、インプラント体の埋入手術を1回だけ行う方法です。主に、インプラント体とアバットメントが一体になった「ワンピースタイプ」のインプラントが用いられます。

局所麻酔を行い、歯ぐきを小さく切開します。その後、専用のドリルであごの骨に穴を開け、ワンピースタイプのインプラントを埋め込みます。インプラントの上部は歯ぐきから少し頭を出した状態になり、周囲の歯ぐきを縫合して手術は終了します。

その後、インプラント体とあごの骨が結合するまで、通常3〜6か月ほど待ちます。骨との結合が確認できたら、上部構造(被せ物)を装着して治療が完了します。

外科手術が一度で済むため、身体的・時間的な負担を抑えやすい方法です。

ただし、ワンピースタイプはインプラント体とアバットメントが一体化しているため、あごの骨の高さや厚みが十分にあり、骨質がしっかりしているケースに限られることが多くなります。骨量が少ない場合や、噛み合わせが複雑な場合などには適さないことがあります。

2回法とは、インプラント体の埋入手術とアバットメントの装着手術を二段階に分けて行う方法です。主に、インプラント体とアバットメントが別々になっている「ツーピースタイプ」のインプラントが用いられます。

最初に局所麻酔を行い、歯ぐきを切開してあごの骨を露出させます。専用のドリルで骨に穴を開け、インプラント体を埋め込みます。

その上に仮の蓋(カバースクリュー)を装着し、歯ぐきを完全に閉じて縫合します。これが1回目の手術です。

その後、インプラント体とあごの骨が結合するまで、3〜6か月ほど待ちます。結合が確認できたら、再び局所麻酔を行い、インプラントの上部を覆っている歯ぐきを小さく開いて仮の蓋を外し、アバットメントを装着します。歯ぐきの形が整った段階で、上部構造(被せ物)を取り付けて治療が完了します。

インプラント体が骨と結合する期間中、完全に歯ぐきの中に埋め込まれているため、外部からの刺激や細菌の影響を受けにくい方法です。あごの骨の状態や噛み合わせ、治療部位(前歯か奥歯か)に左右されにくく、幅広いケースに対応しやすいというメリットがあります。

一方で、手術が2回に分かれるため、1回法と比べて通院回数や治療期間が長くなる傾向があります。どちらの方法が適しているかは、骨の量や質、全身状態、治療部位などを総合的に判断して決めていきます。

インプラント治療では、インプラント体をしっかり支えるだけのあごの骨の高さや厚みが必要です。骨が少ない場合でも、条件によっては「骨造成手術」を併用することで、インプラント治療が可能になることがあります。

歯を失った部分は、噛む刺激が骨に伝わらなくなるため、時間の経過とともにあごの骨が痩せていきます。重度の歯周病や長年の入れ歯使用、外傷などが原因で、もともとの骨量が少なくなっている方もいます。

インプラント体はあごの骨に支えられているため、骨の高さや厚みが不足していると、インプラントが安定せず、長期的な予後が期待しにくくなります。そのような場合に検討されるのが、骨を増やすための「骨造成手術」です。

骨造成手術にはいくつかの方法があり、骨の不足している部位や量、全身状態などによって適した方法が選ばれます。

不足している部分に、自分の骨や人工骨などを移植して骨量を増やす方法です。自分の骨を用いる場合は、あごの別の部位などから採取して移植します。移植した骨が周囲の骨と一体化することで、インプラントを支えられるだけの骨量を確保します。

GBR法とは、骨が不足している部分に人工骨などを補い、特殊な膜(メンブレン)で覆うことで、骨の再生を促す方法です。膜によって歯ぐきの細胞が入り込むのを防ぎ、そのスペースに新しい骨ができるよう誘導します。比較的限局した骨欠損に用いられることが多い方法です。

上あごの奥歯の上には「上顎洞(じょうがくどう)」という空洞があります。上あごの骨が薄くなっている場合、この上顎洞の底を持ち上げ、そのスペースに人工骨などを入れて骨を増やす方法がサイナスリフトです。上あごの奥歯のインプラントで、骨量が不足しているケースに用いられます。

骨造成手術を行うことで、インプラントを支えるのに十分な骨量を確保しやすくなり、歯ぐきのボリュームやラインも整えやすくなります。その結果、インプラントが長期的に安定しやすく、見た目の仕上がりも良くなる可能性があります。

一方で、骨造成手術は追加の外科処置となるため、手術回数や治療期間が長くなり、費用も増える傾向があります。また、全身の健康状態や骨の状態によっては、骨造成自体が適さない場合もあります。

骨造成を含むインプラント治療を検討する際は、メリットだけでなく、手術の負担や期間、費用、全身状態との兼ね合いなども含めて、担当医とよく相談することが大切です。

インプラントは、適切なケアとメンテナンスを行うことで、比較的長く使える治療法とされています。ここでは、一般的な寿命の目安と、長持ちさせるためのポイントをお伝えします。

インプラントの平均的な寿命は、10〜15年程度といわれています。もちろん、これはあくまで目安であり、20年以上問題なく使い続けているケースもあれば、ケア不足などによりそれより早くトラブルが起こる場合もあります。

参考として、ほかの治療法の寿命の目安は、ブリッジが7〜8年、入れ歯が4〜5年程度とされています。これと比べると、インプラントは長期的な使用を期待しやすい治療法といえます。

インプラントの寿命には、次のような要因が大きく関わります。

毎日の歯みがきやフロスなどによるセルフケアの質、喫煙や食生活、歯ぎしり・食いしばりなどの生活習慣、歯科医院での定期的なメンテナンスの有無、全身の健康状態や糖尿病などの持病のコントロール状況などです。

インプラント自体は虫歯にはなりませんが、インプラントの周囲に歯垢や歯石がたまると、インプラント周囲炎や歯周病が進行し、あごの骨が溶けてインプラントがぐらつく原因になります。

また、噛み合わせが強すぎる場合や、歯ぎしり・食いしばりがある場合には、上部構造(被せ物)が欠けたり割れたりするリスクも高まります。

インプラントをできるだけ長く快適に使うためには、次のような点が重要です。

毎日の丁寧な歯みがきと、必要に応じたフロスや歯間ブラシの使用で、インプラント周囲に汚れをためないようにすること。歯科医院での定期検診・クリーニングを受け、インプラント周囲炎や歯周病の早期発見・早期治療を行うこと。

噛み合わせのチェックや、歯ぎしり・食いしばりが疑われる場合にはマウスピースなどで負担を軽減すること。喫煙を控え、糖尿病などの持病がある場合は全身管理をしっかり行うことなどです。

これらを意識することで、インプラントの寿命を延ばし、長期的に安定した状態を保ちやすくなります。

インプラント治療は保険適用外の自費診療が基本となるため、費用がどのくらいかかるのか不安に感じる方も多いと思います。ここでは、一般的な費用の目安と、ほかの治療法との違いについて説明します。

インプラント治療にかかる費用は、歯科医院ごとの設定や使用するインプラントの種類、上部構造の素材などによって異なりますが、一般的には1本あたり30万〜40万円(税込)程度が目安とされています。

この金額には、インプラント体(人工歯根)や手術費用、アバットメント、上部構造(被せ物)などが含まれることが多いですが、検査費用やメンテナンス費用を別途設定している医院もあります。特に、見た目の要求度が高い前歯部は、素材や技工の精度にこだわるため、奥歯より費用が高くなる傾向があります。

あごの骨の高さや厚みが不足している場合には、骨造成手術(骨移植、GBR法、サイナスリフトなど)が必要になることがあります。これらの処置を行う場合、20万〜40万円(税込)程度の追加費用がかかることもあります。

また、重度の歯周病治療や抜歯、仮歯の作製など、インプラント以外の前処置・併用治療が必要になる場合もあり、その分の費用が加算されます。

ブリッジや入れ歯は、保険適用で治療できる場合が多く、費用の目安はブリッジで2〜3万円(税込)、入れ歯で5,000円〜2万円(税込)程度とされています。これと比べると、インプラント治療は初期費用が高額になることは否めません。

一方で、インプラントは周囲の歯を削らずに済み、適切なケアを行えば寿命も比較的長い治療法です。ブリッジや入れ歯は数年ごとの再製作や修理が必要になることが多く、そのたびに費用がかかります。長期的な視点で見ると、インプラント治療が結果として経済的と考えられるケースもあります。

実際の費用は、お口の状態や治療計画によって大きく変わりますので、具体的な金額については、京都市左京区岩倉の金田歯科医院など、お近くの歯科医院で直接ご相談いただくことをおすすめします。

インプラント治療は、ブリッジや入れ歯に比べて治療期間が長くなる傾向があります。ここでは、全体の期間の目安と、その理由を説明します。

インプラント治療にかかる期間は、お口の状態や治療法によって異なりますが、一般的には約3か月〜1年程度が目安とされています。

インプラント体を埋め込む手術自体は、通常1日で終了します。

しかし、その後にインプラント体とあごの骨がしっかり結合するまでの「待機期間」が必要になるため、トータルの治療期間が長くなります。

インプラント体があごの骨と結合するまでの期間は、下あごと上あごで異なります。一般的な目安として、下あごでは3〜6か月、上あごでは6〜12か月程度とされています。

これは、下あごの骨のほうが上あごに比べて密度が高く硬いため、インプラントが安定しやすいことが理由の一つです。上あごは骨がやわらかく、上顎洞との位置関係なども影響するため、慎重に時間をかけて定着を待つ必要があります。

骨造成手術(骨移植やGBR、サイナスリフトなど)を併用する場合は、その分治療期間が延びる傾向があります。また、重度の歯周病治療や抜歯後の治癒期間を確保する必要がある場合も、全体の期間が長くなります。

一方で、症例によっては、インプラント埋入と同時に仮歯を装着する方法などを用いて、見た目や噛む機能の回復を早める場合もあります。ただし、すべての方に適用できるわけではなく、骨の状態や噛み合わせなどを慎重に評価したうえで判断されます。

ご自身のケースでどのくらいの期間が必要になるかは、精密検査と診断の結果によって変わりますので、事前のカウンセリングでしっかり確認しておくと安心です。

インプラント治療は、適切に行えば高い成功率が期待できる治療法ですが、外科手術を伴う以上、一定のリスクや注意点があります。事前に知っておくことで、より安心して治療に臨むことができます。

インプラントを埋め込んでも、まれにあごの骨と十分に結合せず、インプラントが安定しない、あるいは抜け落ちてしまうことがあります。

原因としては、喫煙習慣、コントロール不良の糖尿病など全身状態の影響、重度の歯周病、術後のセルフケア不足やメンテナンス不足などが挙げられます。

抜け落ちのリスクをできるだけ減らすためには、治療前に全身状態をしっかり評価し、必要に応じて内科と連携しながら治療を進めることが大切です。また、治療後も定期的に歯科医院でチェックとクリーニングを受けることが重要です。

インプラントは虫歯にはなりませんが、インプラントの周囲に歯垢や歯石がたまると、歯周病と同じような炎症「インプラント周囲炎」を起こすことがあります。

インプラント周囲炎が進行すると、インプラントの周りの骨が溶けてしまい、ぐらつきや脱落の原因になります。

インプラント周囲炎を防ぐには、毎日の丁寧な歯みがきに加え、歯科医院での定期的なメンテナンスが欠かせません。そのため、インプラント治療は、セルフケアをきちんと行える方、定期検診に通う習慣を持てる方に向いている治療といえます。

下あごの骨の中には、顔面の感覚を司る大きな神経が走っています。この神経に近い位置にインプラントを埋め込むと、まれに唇やあご、舌のしびれなどの感覚異常が生じることがあります。

また、上あごの奥歯の上方には「上顎洞(じょうがくどう)」という空洞があり、この部分に近い位置にインプラントを埋め込む場合や、サイナスリフトなどの骨造成手術を行う場合には、上顎洞を損傷するリスクがあります。

これらのリスクは、手術前にCT撮影などの精密検査を行い、神経の位置や骨の厚み、上顎洞との距離を三次元的に把握しておくことで、避けられる可能性が高まります。

インプラント治療を安全に受けるためには、CTなどの設備が整い、外科手術に配慮した環境で治療を行っている歯科医院を選ぶことが重要です。

インプラントとは、失った歯の根の代わりとなる人工歯根をあごの骨に埋め込み、その上に人工の歯を装着して噛む機能と見た目を回復する治療法です。ブリッジや入れ歯と比べて、天然歯に近い噛み心地や自然な見た目、周囲の歯を削らずに済むこと、あごの骨が痩せるのを抑えやすいことなど、多くのメリットがあります。

一方で、自費診療のため費用が高額になりやすいこと、治療期間が比較的長いこと、外科手術が必要であること、治療後も定期的なメンテナンスが欠かせないことなどのデメリットやリスクもあります。インプラント周囲炎や神経・上顎洞への影響など、外科的なリスクについても事前に理解しておくことが大切です。

インプラントが自分に合っているかどうかは、お口の状態や全身の健康状態、ご希望やライフスタイルによって変わります。ブリッジや入れ歯も含めて、それぞれの治療法の特徴を理解したうえで、納得できる選択をしていただくことが何より重要です。

インプラント治療をご検討の方は、を検討されている方は、京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」にお気軽にご相談ください。

当院は、皆さまの「行きたい歯医者」を目指して診療を行っております。虫歯・歯周病治療、ホワイトニング、矯正治療、予防歯科など、さまざまな治療に力を入れています。ホームページはこちら、WEB予約も受け付けております。公式Instagramも更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。

こんにちは。京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」です。

「朝起きるとあごが重い」「歯がすり減ってきた」「肩こりや頭痛が続く」そんなお悩みを抱えていませんか?

これらは、眠っている間や日中の集中時に無意識で行っている「くいしばり」や「歯ぎしり」が関係していることがあります。

くいしばりや歯ぎしりは、歯やあごの関節、筋肉に過剰な力を加え、歯の摩耗や欠け、顎関節症、頭痛や肩こりなどを引き起こすことがあり、注意が必要です。特に睡眠中は自分でコントロールできないため、知らないうちにダメージが蓄積しているケースも少なくありません。

今回は、くいしばりや歯ぎしりの主な原因や症状、放置によるリスク、歯科での治療方法やご自宅でできるセルフケアのポイントについて、わかりやすく解説します。

くいしばりや歯ぎしりは、歯やあごに過剰な力がかかる“歯のストレス習慣”ともいえる行動です。

・くいしばり

主に日中、デスクワークや緊張時などに無意識で歯を強くかみしめる癖を指します。

・歯ぎしり

睡眠中に上下の歯をこすり合わせる行為で、「ブラキシズム(Bruxism)」とも呼ばれます。音を立てないタイプもあり、本人が気づきにくいのが特徴です。

これらが続くと、歯のすり減りや欠け、歯周組織への負担、顎関節の不調などを招くことがあります。

「朝あごが重い」「歯ぎしりの音を指摘された」などのサインがあれば、早めの歯科相談がおすすめです。

くいしばりや歯ぎしりは、気づかないうちに歯やあごへ大きな負担をかけています。早めに気づいて対処することで、歯のすり減りや顎関節症などのトラブルを防ぐことができます。次のような症状があれば、注意が必要です。

チェックポイント

・朝起きたときにあごのだるさや重さを感じる

・歯がすり減っている、欠けている、ヒビが入っている

・頬の内側や舌に歯形がついている(無意識にかみしめているサイン)

・慢性的な頭痛・肩こり・首こりがある

・家族から「寝ているときに音がする」と言われた

こうした症状は、くいしばりや歯ぎしりによって筋肉や関節に負担がかかっているサインです。放置すると、知覚過敏や歯の破折、顎関節症などにつながるおそれがあります。

自覚がなくても、定期的な歯科検診で早期に発見できるケースも多いです。歯のすり減りや歯肉の状態、咬み合わせをチェックすることで、無意識の習慣にいち早く気づくことができます。

くいしばりや歯ぎしりは、気づかないうちに歯やあごへ大きな負担をかけています。早めに気づいて対処することで、歯のすり減りや顎関節症などのトラブルを防ぐことができます。次のような症状があれば、注意が必要です。

チェックポイント

・朝起きたときにあごのだるさや重さを感じる

・歯がすり減っている、欠けている、ヒビが入っている

・頬の内側や舌に歯形がついている(無意識にかみしめているサイン)

・慢性的な頭痛・肩こり・首こりがある

・家族から「寝ているときに音がする」と言われた

こうした症状は、くいしばりや歯ぎしりによって筋肉や関節に負担がかかっているサインです。放置すると、知覚過敏や歯の破折、顎関節症などにつながるおそれがあります。

自覚がなくても、定期的な歯科検診で早期に発見できるケースも多いです。歯のすり減りや歯肉の状態、咬み合わせをチェックすることで、無意識の習慣にいち早く気づくことができます

くいしばりや歯ぎしりの原因は、ひとつではありません。多くの場合、いくつかの要因が重なり合って発生すると考えられています。

代表的な原因には、次のようなものがあります。

・精神的ストレスや緊張

強いストレスや集中状態では、無意識にあごへ力が入りやすくなります。特に就寝中はコントロールが難しく、歯ぎしりを誘発することがあります。

・噛み合わせの不調和

歯並びや詰め物・被せ物の高さが合っていないと、一部の歯に過剰な力がかかり、噛みしめの癖がつきやすくなります。

・姿勢の悪さや片噛みなどの生活習慣

スマートフォンやパソコン作業による前かがみ姿勢、食事中の片噛みなどもあごに負担をかけ、筋肉の緊張を強める要因になります。

・睡眠の質の低下・疲労・飲酒や喫煙

深い睡眠がとれない状態やアルコールの摂取、喫煙は、筋肉のコントロールが乱れる原因になることがあります。

・無意識の癖(TCH:歯列接触癖)

日中、上下の歯が触れたままになっている癖のことを「TCH(Tooth Contacting Habit)」といいます。通常、上下の歯は安静時には離れているのが正常ですが、常に接触しているとあごに負担がかかります。

このように、原因は複数重なって起こることが多く、自分では気づきにくいのが特徴です。歯科医院での検査・カウンセリングによって、原因を見極め、適切な対策を立てていくことが大切です。

くいしばりや歯ぎしりをそのままにしておくと、歯やあごだけでなく、体全体にも悪影響を及ぼすおそれがあります。

まず、歯にかかる力が過剰になることで、歯のすり減り(摩耗)や欠け、ヒビ、知覚過敏が起こりやすくなります。詰め物や被せ物が破損するケースも少なくありません。長期的に続けば、歯を失うリスクにもつながります。

さらに、あごの関節や筋肉にも負担がかかり、顎関節症(あごの痛み・口の開けづらさ・関節音)を引き起こすことがあります。筋肉の緊張が続くことで、頭痛・肩こり・首こりが慢性化することもあります。

また、寝ている間に強い力がかかることで、睡眠の質が低下し、朝の疲労感が抜けにくくなるといった全身への影響も報告されています。

くいしばりや歯ぎしりの治療では、症状の原因や程度に合わせて、歯やあごへの負担を軽減するための対策を行います。歯科で主に行われる治療法は次のとおりです。

◎スプリント(マウスピース)療法

就寝時に専用のマウスピース(スプリント)を装着し、歯と歯が直接当たらないようにして、力の分散と筋肉の緊張緩和を図ります。歯の摩耗や破折を防ぐほか、顎関節への負担軽減が期待できます。

◎噛み合わせの調整

詰め物や被せ物の高さのわずかなズレが、くいしばりの一因となることがあります。咬合面を微調整してバランスを整えることで、無意識の力みが和らぐ場合があります。

◎生活習慣の改善指導

姿勢の見直しや、片噛みを避ける意識づけ、ストレスケアなど、日常生活での対策も重要です。歯科では、TCH(歯列接触癖)の是正指導なども行うことがあります。

症状や原因によっては、薬物療法や理学療法を併用することもあります。根本的な改善には、生活面の見直しと定期的な経過観察が欠かせません。

くいしばりや歯ぎしりは、日常生活のちょっとした意識で軽減できることもあります。毎日の習慣を見直して、あごや歯への負担を減らしていきましょう。

まず意識したいのは、「上下の歯を離す」習慣です。安静時、上下の歯は軽く離れているのが正常です。仕事中や家事の合間などに、歯をかみしめていないか意識して確認してみましょう。

また、深呼吸やストレッチ、入浴などでリラックスする時間を取ることも大切です。精神的な緊張をほぐすことで、筋肉のこわばりを防ぎやすくなります。

さらに、頬杖やうつ伏せ寝、片噛みのクセは、あごの片側に負担をかけるため避けましょう。寝る前の飲酒やカフェインの摂取を控えることも、睡眠中の歯ぎしり予防に役立つことがあります。

そして何より、定期的な歯科検診で歯やあごの状態をチェックし、早期発見・早期対応を心がけることが大切です。

くいしばりや歯ぎしりは、気づかないうちに歯やあごへ大きな負担をかけることがあります。放置すると、歯の摩耗や顎関節症、頭痛・肩こりなどにつながることもあるため、早めの対処が大切です。

当院では、スプリント(マウスピース)治療をはじめ、噛み合わせの調整や生活習慣の改善など、原因に合わせた総合的なケアを行っています。

「朝あごが疲れている」「歯が欠けやすい」と感じる方は、どうぞお気軽にご相談ください。

WEB予約も受け付けております。ぜひ一度ご覧ください。

こんにちは。京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」です。

「銀歯が目立って気になる」「人前で思い切り笑えない」など、銀歯の見た目にお悩みの方は多いのではないでしょうか。虫歯治療などで使用される銀歯は、機能性に優れている一方で、銀色が口元の印象に影響を与えることがあります。

銀歯を白くしたいと希望する方にとって、どのような方法があるのか、どれくらい費用がかかるのかなどは気になるところではないでしょうか。

この記事では、銀歯を白くする方法とそれぞれの費用について解説します。白くする際の注意点についても触れていますので、ぜひ参考にしてください。

銀歯とは、虫歯治療などで使用する金属製の詰め物(インレー)や被せ物(クラウン)のことです。健康保険が適用されるため、費用負担を抑えられるのが特徴です。耐久性に優れており、長期間使用することもできます。

一方で、笑ったときや話をするときに金属色が目立つというデメリットがあります。このため、白い詰め物・被せ物に変更したいと考える方も少なくありません。

近年では、審美性を重視したいという患者さまのニーズに応え、銀歯の他にもセラミッククラウンなどの選択肢も出てきています。ここでは、銀歯を白くする方法を紹介します。

歯の見た目を良くしたい場合、銀歯をセラミック製のインレーやクラウンに交換するという手があります。

セラミックは、歯の色や透明感、自然な光沢などを再現できるため、交換すれば審美性が大幅に向上します。また、金属を使用していないため、金属アレルギーのリスクを軽減できる点もメリットです。

一口にセラミックと言っても、使用される素材にはさまざまなものがあり、それぞれ特徴や費用が異なります。そのため、患者さまの口腔内の状態や希望に合わせて選択する必要があります。

セラミックインレーやセラミッククラウンで使用される主な素材をご紹介するので、ぜひご自身に合ったものを探してみてください。

オールセラミックは、全体がセラミックでできている素材です。天然歯と色調を合わせやすく、透明感が高いため、前歯など目立つ部分の治療にも使用されています。

一方、強度はやや劣るため、奥歯などの強い力がかかる部位への使用は控えることもあります。

ハイブリッドセラミックとは、セラミックとレジン(歯科用プラスチック)を合わせて作られた素材です。ほかのセラミック素材と比較すると柔軟性があるため割れにくいですが、強い力がかかると破損する恐れがあります。

また、セラミックよりも耐久性は劣るため、銀歯を白くしたい箇所が奥歯であると、寿命が短くなる可能性があります。

ジルコニアは、人工ダイヤモンドとも呼ばれる高硬度の素材です。セラミックのなかで特に強度が高く、噛み合わせが強い人や奥歯に使用したい人に選ばれています。

見た目の美しさも高く、透明感や自然な色調を再現できます。

e-maxとは、ガラス素材を強化したセラミックで、審美性と強度を兼ね備えています。透明感が高く自然な仕上がりが得られるため、前歯など目立ちやすい箇所の治療にも用いられています。

メタルボンドは、金属のフレームに白いセラミックを焼きつけた素材です。内部が金属のため強度が高く、奥歯など噛み合わせる力が強くかかる部位によく使用されています。表面は白いため見た目は自然ですが、他のセラミック素材と比べると透明感が劣るケースがあります。

ラミネートベニアとは、歯の表面を薄く削り、その上から薄いセラミックの板を歯に張り付ける治療法のことです。前歯部分の歯の色や形を整えることができ、変色しにくいセラミック素材を用いるため審美性が高いという特徴があります。

しかし、患者さまの歯を部分的に削る必要があるため、慎重に検討しなければなりません。また、奥歯の銀歯を変更したい場合には対応できないことが多いです。

銀歯を白くする場合、選択する治療法や使用する材料によって費用が大きく異なります。以下では、治療法別の費用相場について解説します。

銀歯をセラミック製のインレーやクラウンに交換するのにかかる費用は、使用する素材や治療する範囲などによって異なります。

詰め物の費用の相場は、以下のとおりです。

被せ物の費用の相場は、以下のとおりです。

また、セラミック製のインレーやクラウンは健康保険の適用対象外です。費用は歯科医院ごとに異なるため、事前に歯科医師に確認しておくようにしましょう。

ラミネートベニアの費用は、使用する素材や治療する範囲によって異なりますが、一般的には10万円〜20万円ほどかかるとされています。ラミネートベニアも、健康保険が適用されない自費診療に該当します。実際にいくらかかるのかについては、事前に歯科医師に確認するようにしましょう。

銀歯を白くすると、見た目の改善だけでなくさまざまなメリットを得られます。例えば、審美性の向上による自信の回復や、虫歯の再発予防につながることが挙げられるでしょう。

白い詰め物・被せ物にすることで、見た目が自然になり、人と話すときや笑うときに気になることがなくなります。自信を持って笑えるようになると、自己肯定感の向上にもつながるため、精神的な影響も大きいです。

また、オールセラミックやジルコニアといった白い詰め物・被せ物は、銀歯のように金属を使用していないため、金属アレルギーの症状が現れる心配がありません。長期間使用してもアレルギー症状が現れることはなく、健康面でも安心です。

さらに、ツルツルとした表面によって汚れが付きにくくなるため、虫歯の再発予防にもつながります。とくに、セラミックやジルコニアは強度が高く、硬度の高い素材であるため銀歯よりも長持ちしやすいです。

銀歯を白くするデメリットも検討することが重要です。もっとも大きなデメリットとして挙げられるのは、経済的な負担が少なくないことでしょう。上述したとおり、セラミックインレー・クラウンやラミネートベニアは基本的に保険が適用されず、全額自己負担しなければなりません。

また、銀歯をセラミックに変更する際に、歯を削る必要がある点も理解しておかなければなりません。銀歯を外した後、土台の歯を削って整えてからセラミックを装着するため、健康な歯質を削らなければならない可能性があります。

削った歯は元には戻せないため、慎重に検討する必要があります。

銀歯を白くする方法には、自費診療のセラミック治療やラミネートベニアといった選択肢が存在します。これらの方法は、見た目を改善できるだけではなく、金属アレルギーを避ける効果も期待できます。

その反面、自費診療のため費用が高額になる点や歯に負担がかかる点など、見逃せないデメリットもあります。また、治療後の日常生活にも注意が必要で、適切なケアや定期的なチェックが重要です。

治療を検討する際は、治療方法のメリット・デメリット、費用、生活への影響などを総合的に考慮し、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

銀歯を白くしたいとお考えの方は、京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」にお気軽にご相談ください。

当院は、皆さまの「行きたい歯医者」を目指して診療を行っております。虫歯・歯周病治療、ホワイトニング、矯正治療、予防歯科など、さまざまな治療に力を入れています。

ホームページはこちら、WEB予約も受け付けております。公式Instagramも更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。

こんにちは。京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」です。

入れ歯は、加齢や病気などで歯を失った際に、その機能を補う大切な治療手段のひとつです。見た目の回復だけでなく、食事や会話といった日常生活に欠かせない役割を果たしています。

しかし「面倒だから」「そのままでも違和感がないから」といった理由で、入れ歯を長時間つけっぱなしにする方も少なくありません。実は入れ歯をつけっぱなしにすると、さまざまなトラブルを引き起こす原因となることをご存じでしょうか。

今回は、入れ歯をつけっぱなしにすることで起こり得るリスクや、入れ歯を長く快適に使うための方法、使用時に気をつけるべきポイントについて詳しく解説します。入れ歯を使用されている方は、ぜひ参考にしてください。

入れ歯を長時間外さずに使い続けることは、見た目には問題がなさそうでも、口の中や入れ歯自体にさまざまな悪影響を及ぼすことがあります。以下に、その主なリスクをわかりやすく解説します。

入れ歯を長い時間つけっぱなしにしていると、入れ歯が歯茎や頬の内側を覆い続けるため、唾液がうまく行き渡らなくなります。唾液には、口の中を潤しながら汚れを洗い流し、細菌の増殖を抑える大切な働きがあります。

しかし、唾液の流れが悪くなると口の中が乾燥し、粘膜が傷つきやすくなったり、口臭が強くなったりすることがあります。ひどい場合は、口内炎ができたり、食べ物が飲み込みにくくなったりすることもあるでしょう。

こうしたトラブルを防ぐためにも、適度に入れ歯を外して口の中を休ませることが重要です。

入れ歯を長時間つけたままにしていると、食べかすや汚れが入れ歯の内側やまわりに残りやすくなります。この汚れをそのままにしておくと、細菌が増殖して、虫歯や歯周病の原因になります。

特に部分入れ歯を使っている人は、残っている自分の歯に汚れがたまりやすいです。また、就寝中は唾液の分泌量が減るため、細菌の働きが活発になり、さらに悪影響が出やすくなります。

健康な歯や歯ぐきを守るためにも、毎日きちんと入れ歯を外して掃除することが大切です。

入れ歯をつけっぱなしにしていると、ずっと歯茎に力がかかり続けることになります。

歯茎はやわらかい組織なので、長時間押さえつけられることで血の流れが悪くなり、腫れたり、痛みが出たりすることがあります。また、歯茎に負担がかかり続けると、骨が少しずつ痩せて、入れ歯が合わなくなることもあるでしょう。

入れ歯が合わなくなると、食べにくくなったり、話しにくくなったりするだけでなく、さらに歯茎への負担が大きくなるという悪循環にもつながります。歯茎を守るためにも、入れ歯を定期的に外して休ませることが大切です。

入れ歯は精密につくられた道具ですが、ずっとつけたままにしていると、思わぬダメージが加わることがあります。

たとえば、寝ている間に歯ぎしりや強い食いしばりをする人は、知らないうちに入れ歯に強い力がかかり、変形やひび割れの原因になります。また、入れ歯を長時間使い続けると、素材が劣化することもあります。

変形や破損が起きると、入れ歯が合わなくなったり、痛みの原因になったりするため、無理に使い続けるのは危険です。入れ歯を長く使うためには、使わない時間をつくって負担を減らすことが大切です。

入れ歯を毎日快適に、そして長く使い続けるためには、正しく取り扱うことがとても大切です。入れ歯は精密な医療器具なので、ちょっとした使い方の違いが、口の中の健康や使い心地に大きく影響します。

ここでは、日常のなかで気をつけたい入れ歯の扱い方について、わかりやすく解説します。

食事をしたあとは、入れ歯を必ず外してきれいに洗いましょう。入れ歯の裏には食べかすが残りやすく、そのままにしておくと細菌が増えて、口臭や歯ぐきの炎症などの原因になります。

洗うときは、水道水を使い、入れ歯専用のブラシや毛先のやわらかい歯ブラシで優しく汚れを落とします。力を入れすぎると傷がつくことがあるので注意が必要です。

また、うっかり落とすと割れることがあるため、洗面器に水を張ったり、タオルを敷いたりしておくと安心です。しっかり洗浄することで、清潔な状態を保ちやすくなります。

夜寝る前には、必ず入れ歯を外すことを習慣にしましょう。入れ歯をつけたまま寝ると、歯ぐきがずっと押さえつけられた状態になり、血の流れが悪くなって炎症や痛みの原因になります。また、夜は唾液の分泌量が少なくなるため、口の中が乾燥しやすくなります。

こうした環境が続くと、口内炎や歯周病を引き起こすリスクが高まります。さらに、寝ている間に入れ歯を誤って飲み込んだり、破損させたりする可能性もあります。歯ぐきや粘膜を休ませるためにも、寝る前には必ず外しましょう。

入れ歯を外したあとは、必ず専用のケースに入れて保管しましょう。

机の上やティッシュの上などに置いておくと、乾燥してひび割れたり、うっかり踏んで壊したりすることがあります。入れ歯は乾燥に弱いため、水を入れた容器に入れておくことで、形のゆがみや劣化を防ぐことができます。

さらに、入れ歯洗浄剤を使うと、細菌やにおいの原因を取り除けます。洗浄剤に長時間浸けすぎると、素材に悪影響を与えることもあるため、使用時間は守りましょう。

入れ歯は毎日使う大切な道具だからこそ、正しく使うことが長持ちさせるためのポイントになります。入れ歯をより快適に、そして安全に使うために、日常生活のなかで注意しておきたい点をいくつかご紹介します。

入れ歯が合わなくなってきたと感じたときは、無理に使い続けず、早めに歯科医院で調整してもらいましょう。

合わない入れ歯を使い続けると、歯ぐきがこすれて痛くなったり、口の中に傷ができたりすることがあります。また、うまく噛めなかったり、話しにくくなったりして、日常生活に支障をきたすこともあります。

さらに、合わない状態で使い続けると、歯ぐきや顎の骨に負担がかかり、入れ歯がますます合わなくなる可能性があります。違和感があるときは、我慢せずに早めの対応を心がけましょう。

入れ歯を使っている場合は、硬い食べ物や粘り気の強い食べ物には注意が必要です。

せんべいや氷、ナッツのような硬いものは、噛んだときに入れ歯に強い力がかかり、ひびが入ったり割れたりすることがあります。また、もちやキャラメルなどの粘着性が高い食べ物は、入れ歯にくっついて、食べづらさを感じることがあります。

入れ歯を長持ちさせ、快適に食事をするためには、なるべくこうした食品を避け、やわらかくて噛みやすいものを選ぶようにしましょう。

入れ歯は、使っているうちに少しずつ合わなくなってくることがあります。これは、顎の骨や歯ぐきの形が年齢とともに変化していくためです。合わないまま使い続けると、口の中に痛みが出たり、入れ歯が外れやすくなったりして、日常生活に支障をきたすこともあります。

そのため、定期的に歯科医院で入れ歯の状態をチェックしてもらい、必要に応じて調整や掃除をしてもらうことが大切です。定期的なメンテナンスを続けることで、入れ歯を快適に使い続けることができます。

入れ歯は、毎日の暮らしを支える大切な道具です。

しかし、つけっぱなしのままにしていたり、誤った使い方をしていたりすると、口の中にさまざまなトラブルが起こる原因になります。虫歯や歯周病、歯ぐきへの負担、入れ歯の変形や破損など、放っておくと大きな問題に発展することもあります。

だからこそ、食後や就寝前にはきちんと外して洗浄し、保管方法にも気を配ることが大切です。また、合わないと感じたら無理に使い続けず、歯科医院で調整を受けるようにしましょう。

入れ歯を検討されている方は、京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」にお気軽にご相談ください。

当院は、皆さまの「行きたい歯医者」を目指して診療を行っております。虫歯・歯周病治療、ホワイトニング、矯正治療、予防歯科など、さまざまな治療に力を入れています。

ホームページはこちら、WEB予約も受け付けております。公式Instagramも更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。

こんにちは。京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」です。

あごの痛みや口を開けづらいといった「顎関節症」の治療では、スプリント(マウスピース)治療が重要な役割を担います。スプリントとは、就寝時などに装着する取り外し式の装置で、歯ぎしりやくいしばりによるあごの負担を軽減し、筋肉や関節の安定をサポートするものです。

顎関節症は、ストレスや姿勢、噛み合わせなど、さまざまな要因が複雑に関係して起こるため、原因を一つに特定することは容易ではありません。スプリント治療は、そうした多因子的なトラブルの中で、関節や筋肉に「安静を与える」ことを目的としたアプローチです。

今回は、スプリント治療の仕組みや種類、効果、そして注意すべきポイントについて、わかりやすく解説していきます。

スプリント(マウスピース)治療は、顎関節症の治療で広く用いられる方法のひとつです。透明または半透明の樹脂製の装置を歯列に装着し、あごの関節や筋肉への負担をやわらげます。一般的には夜間の就寝時に使用し、「スプリント療法」や「ナイトガード治療」とも呼ばれます。

歯ぎしりや食いしばりによって過剰にかかる力を分散し、筋肉の緊張を緩和して関節の動きを安定させるのが目的です。スプリントは原因そのものを取り除く治療ではありませんが、関節や筋肉を休ませることで炎症の悪化を抑えることが期待できます。

装置は患者さんごとに歯型を取って作製されるため、適合性が高く、歯科医師の調整のもとで適切に使用できます。市販のマウスピースは噛み合わせが合わず、症状を悪化させるおそれがあるため、歯科医院での診断と調整が大切です。

顎関節症の多くは、あごの関節や筋肉に過度な負担がかかることで生じます。スプリント治療は、こうした負担をやわらげ、関節を安定させるために行われます。主な目的と効果は次のとおりです。

・歯ぎしり・くいしばりによる負担の軽減

睡眠中の歯ぎしりや日中のくいしばりは、知らず知らずのうちに顎関節や筋肉に大きな力をかけています。スプリントを装着することで、この力を分散させ、関節や筋肉を保護します。

・噛み合わせのバランスを整える

歯の接触状態をコントロールし、左右の噛み合わせのバランスを改善します。これにより、あごの動きがスムーズになり、関節の位置が安定しやすくなります。

・炎症や痛みの緩和

関節や周囲の筋肉が安静な状態になることで、炎症や痛みの悪化を防ぎ、自然な回復を促します。初期段階の顎関節症であれば、症状の軽減が期待できるケースもあります。

スプリント治療は、薬を使わずに負担を減らし、あごを「休ませる」治療です。無理に関節を動かす必要がないため、体への負担が比較的少ない治療方法のひとつです。

スプリントといっても、症状や目的に応じていくつかのタイプがあります。どのタイプを使うかは、顎関節や筋肉の状態、痛みの有無などを踏まえて歯科医師が判断します。主な種類と特徴は次のとおりです。

◎スタビライゼーションスプリント(安静型)

顎関節症の治療で最も一般的に使われるタイプです。主に夜間に装着し、上下の歯の間に適度なすき間を作ることで、筋肉の緊張をやわらげ、関節への負担を減らします。関節や筋肉を安静に保つ効果があり、初期の痛みやこわばりを抑えるのに役立ちます。

◎リポジショニングスプリント(位置誘導型)

あごの関節内で、関節円板(クッションのような組織)がずれている場合に用いられます。装着によって下あごの位置を一時的に誘導し、関節円板と骨の位置関係を安定させる目的があります。症状の経過に合わせて、装着時間や形状を段階的に調整することが多い治療です。

◎ナイトガード

主に歯ぎしりやくいしばりによる歯の摩耗や破折を防ぐ目的で使用します。スプリント療法の一種ですが、顎関節症の治療よりも「歯の保護」に重点を置いたタイプです。噛む力の分散や、歯の欠け・削れ防止に有効です。

いずれのスプリントも、歯型を取って一人ひとりに合わせて作製されます。自己判断で市販品を使用すると、かえって噛み合わせを乱すおそれがあるため、必ず歯科医院で適切に調整を受けましょう。

スプリント治療は、正しい使い方と日々の管理を守ることで効果を発揮します。装着時間やお手入れの方法を誤ると、十分な効果が得られなかったり、かえって症状を悪化させる場合もあります。以下のポイントを参考に、正しく使いましょう。

・装着時間を守る

基本的には就寝時に装着します。睡眠中の歯ぎしり・くいしばりを防ぐことが主な目的ですが、症状や治療の段階によっては、日中の使用を指示されることもあります。歯科医師の指導に従い、装着時間を守ることが大切です。

・清潔に保つ

使用後は水洗いし、やわらかいブラシで軽くこすって清掃します。歯磨き粉を使うと傷がつくため避けましょう。汚れや臭いが気になる場合は、専用の洗浄剤を用いるのも効果的です。清潔を保つことで、口内トラブルや細菌の繁殖を防げます。

・自己判断で使用をやめない

違和感が減ったからといって装着をやめてしまうと、症状が再発することがあります。痛みが出たり、装着時に強い圧迫感がある場合は、使用を中止するのではなく、歯科医師に相談して調整を受けましょう。

・保管にも注意

高温になる場所や、ペットの手が届く場所に置くと変形・破損の原因になります。清掃後はしっかり乾燥させ、専用ケースに保管しましょう。

こうした基本的な管理を心がけることで、スプリント治療の効果をより長く、安全に維持できます。

スプリント治療の効果が現れるまでの期間は、症状の原因や進行度、日常生活でのあごの使い方によって異なります。一般的には、装着を始めてから数週間〜数か月で痛みや違和感がやわらぐケースが多くみられます。

ただし、スプリントは「つけるだけで治る」装置ではありません。定期的に歯科医院で噛み合わせや関節の位置を確認し、必要に応じて微調整を行うことが重要です。初期はあごや筋肉が変化しやすいため、経過観察を続けながら慎重に進めます。

また、効果を高めるには生活習慣の見直しも欠かせません。姿勢の悪さやストレス、片噛みのクセを避け、リラックスできる時間を持つことが改善を助けます。焦らず根気よく続け、歯科医師の指導のもとで正しく使用することが、安定した回復への近道です。

スプリント治療は、顎関節症に対して比較的負担が少なく、あごの痛みやこわばりをやわらげる効果が期待できる方法です。早期から適切に使用を始めることで、関節や筋肉への負担を減らし、症状の進行を抑えやすくなります。

ただし、装着だけで完治するわけではなく、姿勢やストレス、噛み合わせなど、日常生活の見直しも欠かせません。違和感や痛みが続く場合は、自己判断で使用を中止せず、歯科医師にご相談ください。

当院では、スプリント治療をはじめ、生活習慣や噛み合わせのバランスも含めて一人ひとりに合ったケアをご提案しています。あごの不快感や音が気になる方は、どうぞお気軽にご相談ください。