京都市左京区岩倉の歯医者「金田歯科医院」です。

金田歯科医院

金田歯科医院

金田歯科医院

金田歯科医院

MENU

09:15〜13:00(最終受付12:00)

14:30〜18:15(最終受付17:45)

公開日:

更新日:

目次

こんにちは。京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」です。

歯周病は、日本人の成人の約8割が罹患しているとも言われる疾患です。直接的な原因は歯垢(プラーク)の蓄積ですが、生活習慣や体質、年齢など、さまざまな要因が関係していることをご存じでしょうか。

なかでも注目されているのが、喫煙と歯周病との関係です。タバコは、口内に限らず、全身の健康に悪影響を及ぼすリスクファクターの一つといえるでしょう。特に、歯周病の発症に関わったり、進行を加速させたりする可能性があります。

この記事では、喫煙が歯周病に及ぼす影響や、歯周病予防のために私たちができることについて、詳しく解説していきます。

喫煙者は、非喫煙者と比較して歯周病の発症リスクが高いとされています。具体的には、1日10本以上喫煙する方は、非喫煙者の5.4倍、歯周病にかかりやすいという統計データがあります。

喫煙によって血流が阻害され、歯茎の免疫力が低下するためです。歯周病は、歯周病菌による感染症なので、免疫力が低下するとかかりやすくなるのです。

また、喫煙によって体内のビタミンCが消費されやすくなり、歯周病の予防に欠かせないコラーゲンの合成や修復が遅れることがあります。

参照:特定非営利活動法人 日本臨床歯周病学会「歯周病と煙草の関係」

歯周病は、歯を支えている歯茎や骨などの歯周組織に炎症が起こる病気です。初期段階では歯肉炎と呼ばれ、歯茎が赤く腫れたり出血したりする状態です。適切な治療や改善がされないまま放置していると、炎症が歯を支える骨まで進行し、歯周炎へと悪化します。放置すると、最終的には歯を失うことにもなりかねません。

そのため、早期に治療すること、予防することが非常に重要な病気とされています。また、上述したように、近年では喫煙と歯周病の関係が注目されています。ここでは、喫煙が歯周病に及ぼす影響を確認していきましょう。

タバコに含まれるニコチンは、血管を収縮させる作用があります。血管が収縮すると、歯茎に必要な酸素や栄養が行き渡りにくくなり、組織の修復力が低下します。炎症が長引くと、歯槽骨が溶かされて歯がぐらつきやすくなります。

また、血流が悪くなると古くなった細胞や老廃物を排出しにくくなるため、除去しなければ細菌が増殖しやすくなります。

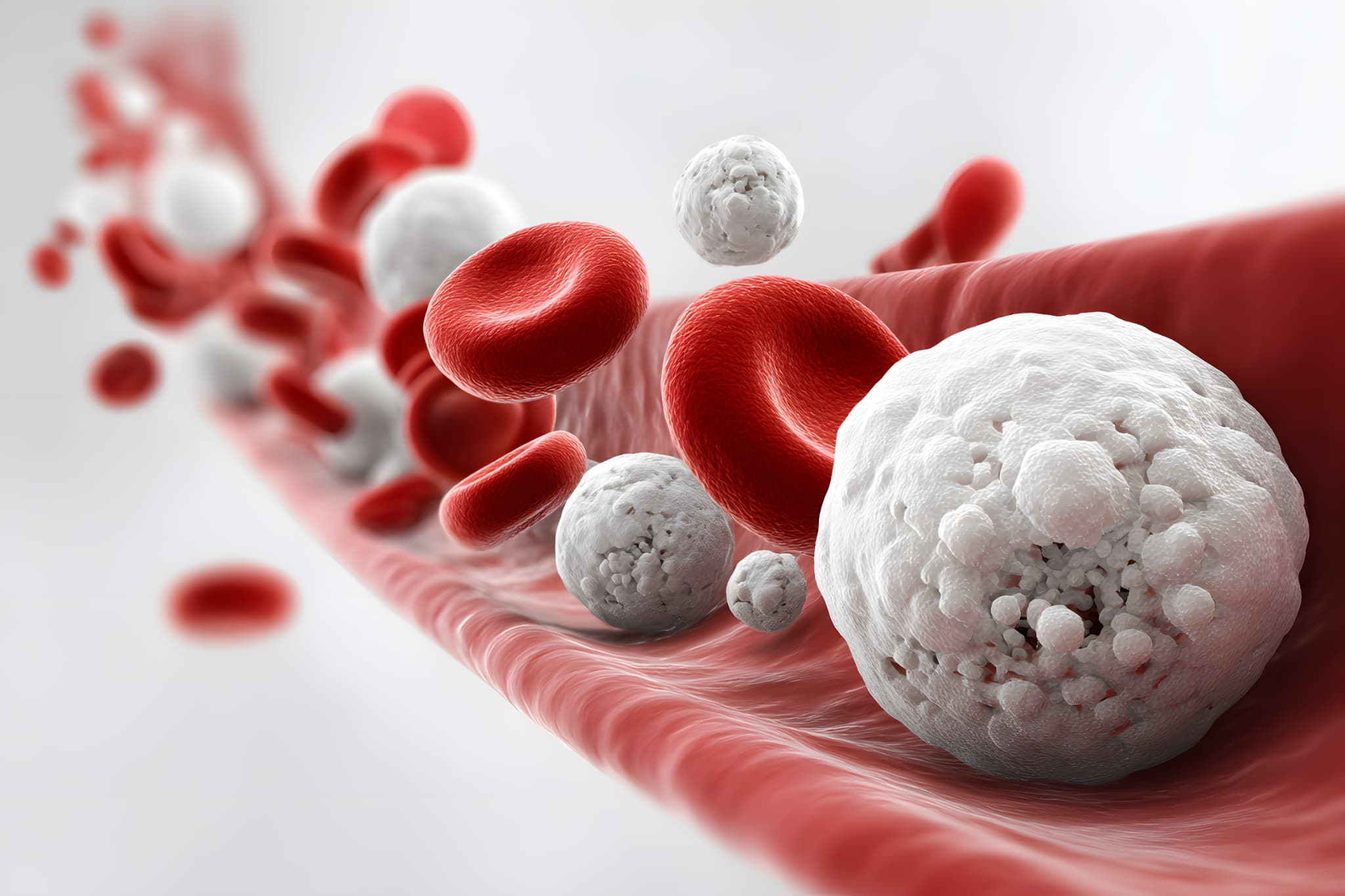

喫煙は、免疫システムにも悪影響を与えることが知られています。特に、歯周組織の炎症に関わる白血球の働きが弱くなるため、細菌に対する防御力が低下してしまいます。

本来であれば、免疫細胞が活発に働きかけて炎症を抑える役割を果たすのですが、喫煙によってその機能が十分に発揮されないのです。これにより、歯周病が進行しやすく、治療しても改善が見られにくいという悪循環に陥ることもあります。

喫煙による歯周病への影響として、まず挙げられるのが口腔内環境の悪化です。ニコチンは、血管を収縮させて歯茎の血流を妨げます。その結果、歯周組織に必要な酸素や栄養が十分に届かなくなり、免疫細胞の働きも弱まります。

また、一酸化炭素やタールなどの有害物質は、炎症を一層悪化させる要因となります。

喫煙者は、スケーリングやルートプレーニングといった歯周治療を受けても、非喫煙者と比べて治療効果が出にくくなるとされています。これは、上述したように血流が悪くなったり、免疫力が低下したりするためです。

喫煙による悪影響を受けている患者さまは、治療を受けても炎症が長引きやすく、歯周病が改善しにくいのです。

歯周病は、日常的な歯磨きが不十分であったり歯と歯の間の細かい部分に汚れが残ったりすることによって起こります。その結果、プラークと呼ばれる細菌の塊が歯に付着し、歯茎に炎症を引き起こします。

以下では、歯周病の進行の段階ごとの特徴を詳しく解説します。

ブラッシングやデンタルフロスなどによるセルフケアが不十分な場合、炎症が徐々に歯の周囲の組織に広がっていきます。歯肉炎の初期症状としては、歯茎の腫れ、赤み、歯磨きの際の出血が挙げられますが、この段階では痛みを感じることはほとんどありません。

歯肉炎の時点で治療を受ければ、歯周組織へのダメージは最小限に抑えられ、元の健康な状態への回復も見込めるでしょう。

ただし、歯肉炎のまま放置すると、炎症はより深い組織へと進行し、歯周炎へと移行していきます。口内の健康を維持するためには、歯肉炎の段階で早期に治療することが大切です。

歯肉炎が長引くと、炎症が顎の骨にまで及び、歯周炎へと発展します。軽度の歯周炎では、歯を支える骨の破壊はまだ進んでいませんが、歯ぐきの腫れが悪化したり、歯ぐきに膿がたまったりします。

また、ブラッシングのたびに出血するなどの症状が現れます。口臭が気になり始めるのもこの時期でしょう。

中程度の歯周炎では、顎の骨の破壊が進んで歯を支える力が弱くなってきます。歯茎が下がって歯が長くなったように見えたり、歯がグラついたりすることもあります。

また、硬い食べ物を噛んだときに痛みを感じたり、口臭を指摘されるようになったりする方もいます。

重度の状態では、細菌と炎症反応によって顎の骨の破壊がさらに進みます。顎の骨の大部分が溶かされると、歯がぐらぐらと動くようになります。この状態では噛むことが困難になり、日常生活にも大きな影響が及ぶでしょう。

また、歯茎からの出血や排膿により、ひどい口臭が発生するようになります。

歯周病は、日常のケアによって予防できる疾患です。上述したとおり、喫煙が大きなリスクファクターなので、喫煙をやめることは社外取締に非常に大きな効果を発揮しますが、それだけに頼るのではなく総合的にアプローチしていく必要があるでしょう。

ここでは、歯周病の予防につながる禁煙以外の方法をご紹介していきます。

毎日しっかりと歯磨きをしているつもりでも、間違った磨き方では歯周病の予防にはつながりません。歯と歯茎の境目に歯ブラシを45度の角度で当てて、小刻みに動かすことを意識しましょう。力を入れすぎると歯茎を傷つける恐れがあるため、やさしく磨くことが大切です。

歯垢は、ブラッシングだけでは完全に除去できない可能性があります。特に、歯と歯の間や歯並びがデコボコしている部分の歯垢は、歯ブラシの毛先が届きにくいため、磨き残しやすいといえます。

そのため、デンタルフロスや歯間ブラシも使って除去することが大切です。就寝前の歯磨きの際に、デンタルフロスや歯間ブラシを使うと、歯周病菌を減らせるので歯周病の予防に役立つでしょう。

歯周病の進行には、ストレスや睡眠不足も関係しています。ストレスが溜まると免疫力が低下し、口腔内の細菌に対する抵抗力が弱まるためです。心身の健康を整えることが、結果的に歯周病の予防につながるといえるでしょう。

バランスの良い食事を取り、十分な睡眠を確保することで、体全体の健康と口腔内環境をより良い状態に保てるでしょう。

歯周病は、全身の健康にも影響を及ぼす重要な疾患です。喫煙は歯周病のリスクを高めるだけでなく、治療効果を妨げる要因ともなります。そのため、歯周病の予防・改善には禁煙が欠かせないといえるでしょう。

さらに、正しいブラッシングや定期的な歯科検診、生活習慣の見直しなど、総合的なケアが必要です。自分の歯と健康を守るためにも、今日からできることを一つずつ始めてみましょう。

歯周病の治療を検討されている方は、京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」にお気軽にご相談ください。

当院は、皆さまの「行きたい歯医者」を目指して診療を行っております。虫歯・歯周病治療、ホワイトニング、矯正治療、予防歯科など、さまざまな治療に力を入れています。

ホームページはこちら、WEB予約も受け付けております。公式Instagramも更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。