京都市左京区岩倉の歯医者「金田歯科医院」です。

金田歯科医院

金田歯科医院

金田歯科医院

金田歯科医院

MENU

09:15〜13:00(最終受付12:00)

14:30〜18:15(最終受付17:45)

公開日:

目次

こんにちは。京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」です。

お子様の食事や話し方で気になることはありませんか?

食べるのが遅い、丸飲みしてしまう、いつも口が開いているなどの様子が見られる場合は、口腔機能発達不全症の可能性があります。

口腔機能発達不全症とは、生まれつきの障害がないにもかかわらず、口腔機能が年齢相応に発達していない状態です。

この状態を放置すると、発音の問題、食生活の偏り、歯並びの悪化などにつながることがあります。

今回の記事では、口腔機能発達不全症の症状や原因、改善方法、予防策について詳しく解説します。

口腔機能発達不全症とは、食べる、話すなどのお口の機能が、年齢に応じた発達段階に達していない状態を指します。

お口の機能は、私たちが生きていくうえで欠かせない「食べる」「話す」「表情を作る」基本的な行動に深く関わっています。

機能が適切に発達しないと、将来的に食生活の偏りや発音の問題、さらには歯並びの悪化などの影響を及ぼしかねません。

口腔機能発達不全症のこどもには、以下のような特徴的な食事の様子が見られることがあります。

・偏食が多い

・食べるのに時間がかかる

・むら食いや遊び食いが目立つ

・よく噛まずに丸飲みしてしまう

・少食または食べすぎる

・食べ物を口の周りに散らかす

・一度口に入れた食べ物を出してしまう

・食事そのものを嫌がる

気になる場合は専門家に相談することをおすすめします。

口腔機能発達不全症の主な症状には、以下のようなものがあります。

噛む力が弱く、硬い食べ物を避ける傾向にあります。柔らかいものばかりを好んで食べるため、栄養の偏りも心配です。

舌の動きが未熟で、食べ物をスムーズに喉の奥へ送り込めません。食事に時間がかかる、むせるといった様子が見られます。

噛むことや飲み込むことへの苦手意識から、食べられるものが限られます。食事のバリエーションが少なく、栄養不足になることも考えられます。

お口をぽかんと開けていて、口を自然に閉じていられない状態です。口呼吸はかみ合わせや歯並びの悪化、いびきの原因にもなりえます。

舌や口の周りの筋肉の発達が不十分なため、「サ行」「タ行」「ラ行」などの発音が不明瞭になることがあります。

指しゃぶりや爪かみは、お口の周りの筋肉の発達に影響を与えます。歯並びやかみ合わせが悪くなる可能性も否定できません。

口腔機能発達不全症には、さまざまな要因が関係しています。

現代の食生活は柔らかい食事が多く、硬いものを噛む機会が減っています。そのため、顎の発達が不十分になり、咀嚼機能も十分に育たないことがあります。

食事中にテレビやスマートフォンを見ていると、食べ物に集中できません。

よく噛まずに飲み込んでしまうなど、不適切な食習慣につながる場合もあります。

口呼吸、指しゃぶり、舌突出癖(舌を前に出す癖)などは、口腔機能の発達を妨げる要因です。

放置すると、歯並びやかみ合わせにも悪影響が出ることがあります。

共働き家庭の増加などにより、家族そろって食事する機会が減少傾向にあります。こどもの食事への関心が薄れ、口腔機能の発達に影響を与えることも考えられます。

口腔機能は年齢とともに発達していきます。各発達段階に見合った機能の獲得が重要です。

授乳期から離乳期にかけて、吸う・飲み込むといった基本的な機能が発達します。離乳食の開始とともに、咀嚼の基礎が形成されていきます。

幼児期は口腔機能が急速に発達する時期です。

硬さや食感の異なる食品を適切に与えることで、噛む力や舌の動きが発達します。この時期の食習慣が将来の口腔機能に大きく影響します。

永久歯への交換とともに、より成熟した咀嚼機能が発達します。この時期までに適切な咀嚼や嚥下のパターンを確立することが重要です。

口腔機能発達不全症の予防や改善のためには、以下のような対策が効果的です。

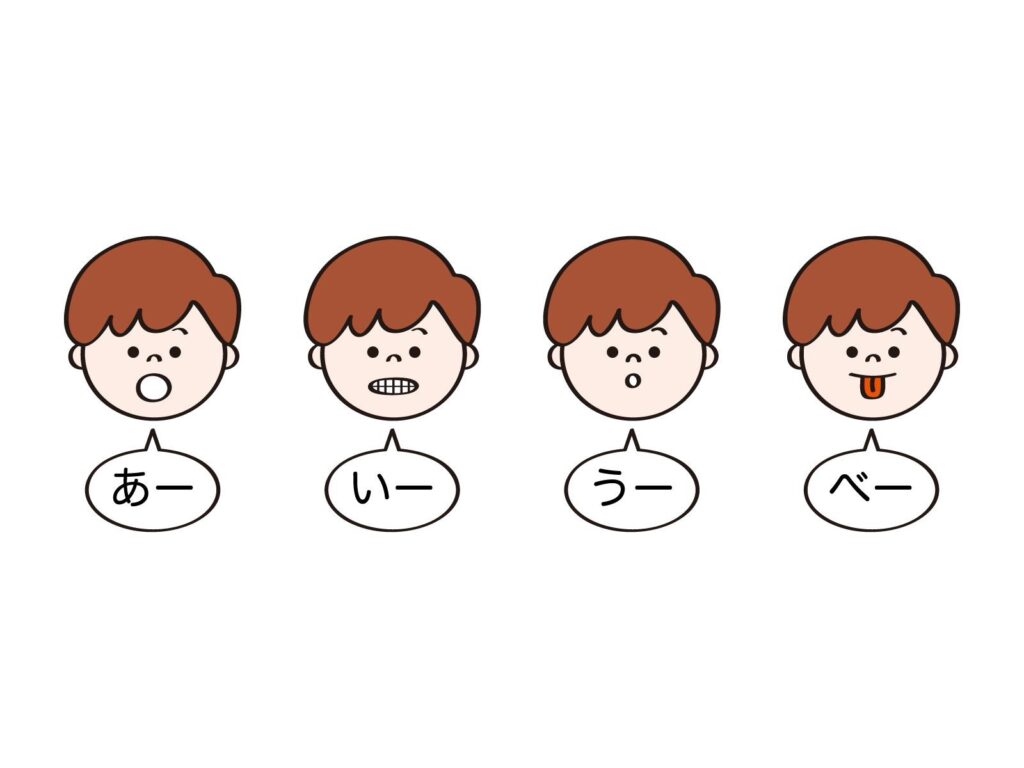

口輪筋(口の周りの筋肉)を鍛えるトレーニングは、口唇閉鎖不全の改善に役立ちます。例えば、口を「う」の形にして5秒間保持する練習などが効果的です。

日常生活で意識して口を閉じる習慣をつけることが大切です。集中している時や寝ている時に口が開きがちなこどもには、意識づけが重要です。

「あいうべ体操」は、口の周りの筋肉をバランスよく使う簡単な体操です。また、「はっけよいアニマル体操」など、楽しみながら口腔機能を鍛える体操もあります。

参考:全国小児歯科開業医会ch「はっけよいアニマル体操」

年齢に応じた硬さや食感の食品をバランスよく提供し、よく噛んで食べる習慣をつけましょう。繊維質の多い野菜や噛みごたえのある食品を取り入れることが大切です。

こどもの食事環境を整えるために、以下の6つのポイントを意識しましょう。

乳児が飲みやすく、授乳者も楽な姿勢を心がけます。乳首を深くくわえられているか確認しましょう。

食事前の環境づくりでは、遊びや運動でお腹を空かせる、間食は食事の2〜3時間前までに済ませることを意識しましょう。テレビなど、こどもの気を引くものを遠ざけることも大切です。

テーブルと椅子を適切な高さに調整しましょう。テーブルは肘が直角に曲がる高さ、椅子は膝が直角に曲がり、足裏が床につく高さが理想です。

食事の姿勢では首の角度はうつむき加減で、あごを少し引いたリラックスした姿勢を心がけましょう。

首が上を向くと、噛んだり飲み込んだりしにくくなります。

手づかみ食べの時期は、バナナや細巻きおにぎりなどを持たせ、適切な一口量を覚えさせます。よく噛んで口の中が空になったら、次の一口をかじり取る練習をしましょう。

家族で一緒に食事することで、食事を楽しむ雰囲気づくりをすることが重要です。箸の使い方や器の持ち方など、正しい食事マナーを伝える場にもなります。

参照元:公益財団法人 8020推進財団 8020読本 口腔機能発達不全症ってなぁに?「子どもが食事をしやすくするために知っておきたい6つのポイント」

口腔機能発達不全症は、早期に対策を講じることで改善が期待できる状態です。

こどもの食事の様子やお口の状態に気になる点があれば、歯科医院で相談してみましょう。

当院は、皆さまの「行きたい歯医者」を目指して診療を行っております。虫歯・歯周病治療、ホワイトニング、矯正治療、予防歯科など、さまざまな治療に力を入れています。

ホームページはこちら、WEB予約も受け付けております。ぜひ一度ご覧ください。