京都市左京区岩倉の歯医者「金田歯科医院」です。

金田歯科医院

金田歯科医院

金田歯科医院

金田歯科医院

MENU

09:15〜13:00(最終受付12:00)

14:30〜18:15(最終受付17:45)

こんにちは。京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」です。

歯を白くしたいけれど、忙しくて歯科医院に何度も通うのは難しいという人には、ホームホワイトニングが向いているかもしれません。市販のホワイトニング製品とは異なり、歯科医師のサポートのもとで行うため、自然で透明感のある白い歯を目指すことができます。

ホームホワイトニングにはどのようなメリットがあるのか、また、効果がどれくらい持続するのかなど、気になる方が多いのではないでしょうか。

今回は、ホームホワイトニングを取り上げ、特徴やメリットについて見ていきます。治療の流れや効果が持続する期間についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

ホームホワイトニングは自宅で行うホワイトニングです。薬剤の主成分は過酸化尿素で、知覚過敏などの副作用が少ないとされており、安全性が高いとされています。

薬剤は、歯科医院で製作したマウスピースに入れて使います。マウスピースを毎日1~2時間装着して歯を白くします。即効性はなく、2週間程度継続することで効果を実感できるケースが多いです。

ホームホワイトニングとよく比較されるのがオフィスホワイトニングです。オフィスホワイトニングは、歯科医院で歯科医師や歯科衛生士が過酸化水素を含む高濃度の薬剤を使用し、特殊なライトを当てて短時間で歯を白くします。

即効性があり、1回の施術でも白さを実感できるのが特徴です。

ホームホワイトニングは、オフィスホワイトニングほどの即効性はないものの、歯の内部からじっくり白くする施術です。色戻りが少なく、自然な白さが長く続くのが特徴です。

ホームホワイトニングには、次のようなメリットがあります。

ホームホワイトニングは自宅で行えます。好きな音楽を聴きながら、テレビを見ながら、読書をしながらなど、普段の生活の一部として自然に取り入れることができます。人目を気にすることなくマウスピースを装着できるので、心理的な負担も軽減されます。

ホームホワイトニングは頻繁に通院する必要がありません。最初にマウスピースを作成すれば、後は自宅で行うことができます。通院の手間や、通院のための交通費がかからないメリットがあります。

ホームホワイトニングでは、過酸化尿素という薬剤を用いて時間をかけて歯を白くします。表面的な白さではなく、歯の内部から根本的な白さを実現できます。適切なケアを行えば白さを長期間維持できるのが特徴です。

ホームホワイトニングでは、一度作製したマウスピースを用いて自宅でメンテナンスを行うことができます。時間の経過とともに起こる色戻りを修正することをタッチアップといいます。

ホームホワイトニングでは、このタッチアップの頻度や強度を自分でコントロールしながら行えます。

ホームホワイトニングで使用される薬剤は、安全性を優先して設計されています。主成分である過酸化尿素は、オフィスホワイトニングで使用される過酸化水素と比較して、穏やかで安全性の高い薬剤として知られています。

初めてホワイトニングを行う人や、化学薬品に対して不安を感じる人でも、安心して治療を始められます。

オフィスホワイトニングで使用される高濃度の薬剤は、即効性がある反面、知覚過敏の症状を引き起こしやすく、治療中や治療後に歯がしみることがあります。ホームホワイトニングでは低濃度の過酸化尿素を使用するため、歯への刺激が少なく抑えられています。

痛みに敏感な人でも無理なくホワイトニングを続けられるでしょう。

ホームホワイトニングでは2回目以降のホワイトニングの費用を抑えられます。引き続き同じマウスピースを使用でき、追加の出費は薬剤の費用のみです。薬剤の費用は5,000円~1万円ほどなので、経済的な負担を抑えられます。

ホームホワイトニングには、次のようなデメリットがあります。

オフィスホワイトニングでは1回の施術で目に見える変化を実感できるのに対し、ホームホワイトニングは歯が白くなるまでに2週間~1か月程度かかります。結婚式や大切な面接のために歯を白くしたい場合、ホームホワイトニングでは間に合わないこともあるかもしれません。

マウスピースの装着時間は使用する薬剤によって異なりますが、通常30分から2時間ほど装着します。これを毎日行うために、工夫して装着時間を確保する必要があります。

歯の着色を引き起こしやすい飲食物については制限があります。ホワイトニング剤の作用により、一時的に普段より着色しやすくなるためです。例えば、コーヒーや紅茶、赤ワイン、カレー、ベリー類、タバコなどは施術後1〜2時間は避けるべきでしょう。

ホームホワイトニングではすべての管理を自分自身で行います。マウスピースの使用後は丁寧に洗浄し、専用のケースで清潔に保管する必要があります。

ホワイトニング剤の正しい使用方法を理解し、適量を守って継続することも大切です。毎日決まった時間にマウスピースを装着し、指定された時間分使用するというルーティンを作って継続するには、自己管理能力が求められます。

ホームホワイトニングの効果は歯の質や、もともとの色合い、生活習慣などに左右されます。特に重要なのは、歯の表面のエナメル質の厚さと象牙質の色合いです。

例えば、遺伝的に歯のエナメル質が薄い人や、象牙質の色が濃い人は理想の白さに到達するまでに時間がかかります。

ホームホワイトニングは次のような流れで行われます。

歯科医師や歯科衛生士が現在の歯の状況を丁寧にチェックします。歯の色を測定するシェードガイドという色見本を用いて、どのくらいの白さにするのが適切かを患者さまの希望を聞きながら決めていきます。

また、歯垢や歯石、コーヒーやタバコの着色をクリーニングでしっかり除去します。

歯型を採って専用のマウスピースをつくります。マウスピースは型取り後1〜2週間で完成します。完成後にマウスピースとホワイトニングジェルを受け取り、使用方法の指導を受けます。

歯磨きとデンタルフロスで口の中の汚れをしっかり落とします。清潔な状態にすることで、ジェルが浸透しやすくなります。

マウスピースにジェルを入れて装着します。濃度によって装着時間が変わりますが、1~2時間ほどと指示されることが多いです。

指定された装着時間に達したらマウスピースを外し、口を軽くすすいでホワイトニング剤を除去し、やさしく歯磨きを行います。マウスピースは洗浄し、専用のケースで保管しましょう。

ホームホワイトニングで得られた白さは6か月~1年程度続くとされています。持続する期間には個人差があり、生活習慣や口腔内の環境によっては2年以上持続することもあります。

例えば、コーヒーや紅茶、赤ワイン、カレーなど色素の濃い食べ物や飲み物を頻繁に摂る人や、喫煙の習慣がある人は、ホワイトニングの効果が薄れるスピードも早まります。また、歯の表面のエナメル質が薄い場合は、内部の象牙質の黄色味が見えやすく白さを維持しにくいです。

一方、歯磨きなどのセルフケアがしっかりしており、歯科医院で定期的にクリーニングを受けている人は歯に汚れが付着しにくく、白さを維持しやすいでしょう。

ホームホワイトニングは2万円~5万円程度で受けることができます。この中にはマウスピース作成費用とホワイトニング薬剤の費用が含まれます。

内訳としては、マウスピースの作成に1万円~3万円ほど、1週間分の薬剤費が5,000円~1万円ほどです。薬剤を追加で購入する場合は、その分の費用がかかります。

ホワイトニングの対象になる歯の本数や範囲によって使用する薬剤の量が変わります。前歯だけの場合と奥歯を含む全体を対象とする場合では、長期的にみたときに費用に差がでるでしょう。

ホームホワイトニングは、歯科医院でマウスピースを作成した後、自宅で継続するホワイトニングです。歯科医院に通院する必要がないので、忙しくてなかなか時間がとれない人にも選ばれています。

オフィスホワイトニングに比べ、即効性で劣るものの、自然な白さを比較的長期間キープすることができます。ホワイトニングにはいくつも種類があるので、目的や予算に合わせて自分に合った治療を選ぶことが大切です。

ホワイトニングで実績のある歯科医院でカウンセリングを受け、相談してみるとよいでしょう。

ホームホワイトニングを検討されている方は、京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」にお気軽にご相談ください。

当院は、皆さまの「行きたい歯医者」を目指して診療を行っております。虫歯・歯周病治療、ホワイトニング、矯正治療、予防歯科など、さまざまな治療に力を入れています。

ホームページはこちら、WEB予約も受け付けております。ぜひ一度ご覧ください。

こんにちは。京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」です。

入れ歯を使っているときに口の中が乾いていると感じたことはありませんか。口の中の乾燥は、入れ歯を使用している多くの人が悩まされている問題です。たかが乾燥と軽く考えて放置していると、思わぬトラブルにつながることもあります。

まずは入れ歯の乾燥の原因を知ることが大切です。そのうえで、乾燥対策をしっかりすることで、食事がしやすくなり、会話中に入れ歯が落ちそうになるのを避けられるかもしれません。また、乾燥が原因で生じる口の中のトラブルを未然に防ぐことにもつながります。

今回は、なぜ入れ歯を装着すると口の中が乾くのかについて解説します。正しい対処法や、入れ歯による口の中の乾燥にともなうリスクなどについても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

入れ歯を装着していて口の中が乾く原因は、以下のとおりです。

入れ歯を使い始めて慣れるまでの間は咀嚼がしにくく感じられるので、食事の際に噛む回数が減りやすいです。また、咀嚼しなくても食べられる柔らかい食品を選ぶようにもなります。

噛む動作は唾液腺を刺激し、唾液の分泌を促す役割を担っています。硬いものや繊維質の多い食べ物を避け、柔らかいものばかり食べていると咀嚼回数が減り、唾液の分泌量も少なくなります。その結果、口の中が乾きやすくなります。

入れ歯を装着すると、舌や口周辺の筋肉が動きにくくなります。特に、総入れ歯や部分入れ歯のサイズが必要以上に大きい場合は、舌の動きや頬の筋肉のスムーズな動きが妨げられます。舌や口の動きが制限されると、唾液腺への刺激も減ります。

例えば、入れ歯が大きすぎて舌が自由に動かせない場合、唾液腺が十分に刺激されず、唾液の分泌が減少して口の中の乾燥につながります。

入れ歯が自分の口にしっかり合っていない場合、入れ歯の縁や土台が唾液腺を圧迫することがあります。頬の内側にある小唾液腺は、入れ歯の形状や大きさによっては押しつぶされやすい部位です。その結果、唾液の量が減り、口の中が乾燥しやすくなります。

反対に、入れ歯が唾液腺を刺激することで、唾液が過剰に分泌されることもあります。

入れ歯を使い始めたタイミングは、特に違和感やストレスを感じやすいです。こうした精神的なストレスは自律神経のバランスを崩し、唾液の分泌を抑制することがあります。

入れ歯が外れそうで人前で話すのが怖いという人は少なくありません。人前で話すときに必要以上に緊張し、交感神経が優位になって唾液の分泌が減るケースもあります。

入れ歯を使う人の多くは高齢者です。年齢を重ねると、唾液腺の機能が徐々に低下して唾液の量が減ります。もともとの唾液の分泌量が低下しているところに入れ歯を使用することになるので、口の中の乾燥が進みやすいです。

口の中が乾くと、次に挙げるようなリスクが生じます。

唾液には、虫歯菌が作る酸を中和する作用や、歯の再石灰化を助ける働きがあります。唾液の量が減ると、口腔内は酸性に傾きやすくなり、その結果、歯の表面が溶けやすくなります。

また、唾液による自浄作用が低下することで歯茎に炎症が起こりやすく、歯周病も進行しやすいです。口の中が乾燥した状態が続くと、残っている歯に虫歯や歯周病になるリスクが高まります。

唾液には、口内の汚れや細菌を洗い流す自浄作用があります。口の中が乾燥すると自浄作用が低下して細菌が増えやすくなります。舌の表面に白い苔がつくこともあります。口の中の細菌が増えると口臭が悪化したり、口がネバつくなどの症状を自覚したりします。

唾液は、食べ物と混ざり合うことで食べ物を適度に柔らかくし、塊を作って飲み込む動作を助けます。

しかし、唾液が少ないと食べ物が柔らかい塊になっていないので、のどに引っかかりやすくなります。パンやおせんべいがのどに詰まりそう、水なしでは飲み込めないという場合は、口の中が乾燥している可能性があります。

唾液は口の中の滑りを良くし、舌の動きをスムーズにして発話しやすくします。乾燥すると舌が粘つきやすくなり、言葉をはっきり発音しにくくなります。電話中や人前で話す際に、口がひっかかるような感じがして上手く発音できないときは唾液不足が原因かもしれません。

唾液には抗菌作用があり、口の中に入った病原菌を抑制する働きがあります。唾液が減ると抗菌力が低下し、カンジダ菌などの繁殖が進みやすくなります。実際、ドライマウスの人には口腔カンジダ症が多く見られます。

入れ歯をしている高齢者の入れ歯と舌の間に白い膜ができたときは、口腔カンジダ症が疑われます。

総入れ歯は唾液によって支えられて適度に吸着していますが、唾液が減ると入れ歯が安定せず外れやすくなります。また、乾燥で粘膜が傷つきやすくなっているので、入れ歯による傷や炎症が起こりやすい状態です。

口の中の乾燥にともなう密着の悪さや不快感があると、入れ歯を装着することに抵抗を感じたり、使用中に違和感を感じたりしやすいです。

バーニングマウス症候群は、舌や口の中がヒリヒリと焼けるように熱く感じられるのが特徴です。ストレスやホルモンバランスなども影響しますが、口の中の乾燥も原因のひとつです。

唾液の減少により口腔粘膜の保護が弱まり、痛みや違和感が出やすくなると考えられます。原因となっている病気を治療したり、唾液の分泌を促したりすることで改善を期待できます。

入れ歯を装着したときに口の中が乾くときは、次に紹介する対処法を試してみましょう。

入れ歯が合っていないと、口の中の粘膜と入れ歯がこすれ合い、不快感を感じやすく乾燥もしやすいです。ぴったり合った入れ歯は唾液の保持力も高くなり、安定するので外れにくくなります。

特に、食事をすると痛みを感じる、外れやすいと感じるときは、入れ歯が合っていない可能性があります。

よく噛むという行為は、唾液の分泌を刺激します。噛む回数を増やすほど、唾液腺が活発に働き、口内が潤いやすくなります。噛みごたえのある野菜や、せんべいをしっかり噛んで食べることで唾液の分泌を増やせば乾燥対策になります。

酸味のある食品は唾液の分泌を刺激します。レモンや梅干しなどをとると、唾液の分泌が促されて口の中の乾燥予防になります。梅干しには殺菌作用も期待できます。

ただし、口内炎のある人は、梅干しに含まれる塩分によって痛みを感じる可能性があります。

こまめな水やノンカフェインの茶による水分補給は乾燥防止に役立ちます。休憩中に水を小まめに飲んだり、口に含むことで、舌や粘膜、入れ歯を濡らすことで乾燥を防げます。また、加湿器やマスクを使うなど、乾燥しにくい環境をつくるのも効果的です。

舌や頬を動かす体操は唾液腺の刺激に有効です。舌を左右に動かす、頬を膨らませるなどして口内全体に唾液が行き渡るようにします。このような運動を行うと、口の中が自然に潤います。入れ歯との接触面に唾液が広がり、装着感も良くなります。

市販の保湿剤には、ジェルタイプやミストタイプなどさまざまな種類があります。これらを活用することで、入れ歯が常に潤った状態になり、摩擦が減って快適に過ごせます。製品の説明をよく読んで、使用方法や使用料を守って活用しましょう。

口の中が乾燥すると入れ歯が安定しないので、食事がしにくくなったり、話しにくくなったりします。

唾液には口の中をきれいにする自浄作用があります。口の中が乾燥した状態だと自浄作用が働かずに汚れがたまりやすくなり、細菌が増殖して口臭の悪化にもつながります。特に高齢者の方は口腔カンジダ症になるリスクも高まります。

定期的に歯科医院を受診することで、専門家の目で見て入れ歯に不具合がないかしっかりチェックし、必要に応じて調整できます。口の中の乾燥が気になる方は担当の歯科医師に相談してみましょう。

入れ歯治療を検討されている方は、京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」にお気軽にご相談ください。

当院は、皆さまの「行きたい歯医者」を目指して診療を行っております。虫歯・歯周病治療、ホワイトニング、矯正治療、予防歯科など、さまざまな治療に力を入れています。

ホームページはこちら、WEB予約も受け付けております。ぜひ一度ご覧ください。

こんにちは。京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」です。

子どもの虫歯予防の方法として、歯科医院などで行われるフッ素塗布に注目が集まっています。フッ素には歯を強くし、虫歯の原因菌の働きを抑える効果があるとされており、特に乳歯や生えたばかりの永久歯を虫歯から守るうえで有効です。

「小さな子どもでも受けられるの?」「どのくらいの頻度で通えばいいの?」といった疑問を持つ保護者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、フッ素の効果や、塗布の適切な時期や頻度についてわかりやすく解説します。

フッ素は虫歯予防に効果的な成分として、歯科医療の現場でも広く使用されています。特に、子どもの歯はまだ未成熟なため、フッ素による保護が大きな意味を持ちます。

ここでは、フッ素が歯にどのように作用し、どのような効果をもたらすのかを解説します。

私たちの口の中では、食事などによって歯の表面が酸にさらされ、ミネラルが失われる脱灰が常に起こっています。フッ素はこの脱灰に対抗し、歯の表面に再びミネラルを取り込む再石灰化を助ける働きがあります。

特に、初期虫歯の段階であれば、フッ素の力によって自然修復が期待できることもあります。

フッ素は、歯の表面にあるエナメル質と結びつき、酸に強い構造を形成します。この変化により、虫歯の原因となる酸に対して歯が溶けにくくなり、より強い歯質が保たれるのです。

特に、乳歯や生えたての永久歯は構造が柔らかいため、フッ素の保護作用が有効に働きます。

フッ素には、虫歯の原因となる細菌の働きを抑える作用もあります。細菌が酸を作り出す過程を阻害し、歯が酸によって溶けるのを防ぐため、虫歯の進行を抑えることができます。日々のケアでこの作用を活かすことで、長期的な虫歯予防につながります。

フッ素塗布は、子どもでも安全に受けられる予防処置のひとつです。特に、乳歯や生えたての永久歯は虫歯になりやすいため、歯の質を強くするフッ素の効果がより期待できます。

歯科医院で行うフッ素塗布は濃度や塗布方法が管理されており、小さなお子さまでも安心して受けられます。定期的に塗布することで、虫歯のリスクを効果的に減らせます。

ここでは、歯科医院で実際に行われているフッ素塗布の流れについて、使用される薬剤や具体的な処置手順を交えて詳しく解説します。

まず、専用のペーストやブラシを用いて、歯の表面の汚れやプラーク(歯垢)を丁寧に除去します。この処置によってフッ素がしっかりと歯に浸透しやすくなり、予防効果を最大限に高めることができます。

クリーニング後、高濃度のジェルやフォーム状のフッ素を歯面全体に塗布します。薬剤を直接塗り広げる場合もあれば、専用トレーを使用して上下の歯列に一括で塗布する方法もあります。処置自体は短時間で終わり、痛みなどの不快感もほとんどありません。

フッ素塗布後は、その効果を十分に発揮させるために、30分ほど飲食やうがいを控えるよう指導されます。これにより、薬剤が歯の表面に長くとどまり、再石灰化を促進しやすくなります。

歯科医院でのフッ素塗布は、虫歯予防に高い効果が期待できる処置ですが、その効果を最大限に発揮するためには、塗布後の過ごし方にも気をつける必要があります。ここでは、フッ素塗布を受けたあとの具体的な注意点について解説します。

フッ素塗布の直後は、歯の表面にフッ素がとどまっている状態です。この時点で飲食をすると、フッ素が口の中から流れ出てしまい、十分な効果を得ることができなくなるおそれがあります。

そのため、塗布後30分程度は、飲食やうがいを控えるように指導されることが一般的です。

この時間帯は、フッ素が歯の表面に浸透し、再石灰化を促進する大切なタイミングでもあります。特に、子どもの場合、おやつの時間と重ならないように塗布のスケジュールを調整することも、スムーズに対応するためのポイントです。

フッ素塗布当日の夜には、通常通りの歯磨きをして問題ありませんが、力強いうがいや研磨力の高い歯磨き剤の使用は避けたほうがよいとされています。特に、塗布後すぐに強くこすると、フッ素が定着する前に削り取られる可能性があります。

歯磨きをする際は、やわらかいブラシでやさしく磨くよう心がけ、歯ぐきを傷つけないように注意しましょう。また、フッ素塗布を受けた当日は、研磨剤が含まれていない低刺激の歯磨き粉を使用するとより安心です。

フッ素塗布を受けたあと、一時的に歯の表面に白く曇ったような膜ができたり、口の中に独特な味が残ったりすることがあります。これはフッ素が歯に作用している過程で見られるものであり、時間の経過とともに自然に消失します。

また、子どもによってはフッ素の味や感触に驚くこともありますが、特段体に害があるわけではないため、過度に心配する必要はありません。塗布中にフッ素をわずかに飲み込んでしまった場合でも、歯科医院で使用される量であれば健康に影響を及ぼすことはほとんどありません。

フッ素塗布の頻度は、虫歯のリスクや年齢によって異なりますが、一般的には3〜6か月に1回のペースで受けるのが望ましいとされています。定期的に塗布することで、歯の再石灰化を促し、虫歯に強い状態を維持しやすくなります。

特に、乳歯や生えたての永久歯は虫歯になりやすいため、継続的な予防が大切です。歯科医師と相談しながら、ケアを続けましょう。

歯科医院でのフッ素塗布は虫歯予防に非常に効果的ですが、日々のセルフケアにもフッ素を取り入れることで、予防効果をさらに高められます。以下に、自宅ケアにフッ素を取り入れる方法を解説します。

もっとも身近なフッ素の活用法は、フッ素配合の歯磨き剤を使用することです。フッ素入り歯磨き剤は市販でも多く流通しており、歯磨きのたびに歯の表面にフッ素を供給できるため、虫歯予防に非常に有効です。

歯磨きだけでは落としきれない部分のケアには、フッ素配合の洗口液やジェルを使用しましょう。これらは就寝前や歯磨き後の仕上げとして使用することで、口腔内にフッ素をとどめ、歯の再石灰化を促進できます。

ただし、年齢や使用量に応じて適切に使用する必要があるため、歯科医師や歯科衛生士の指導を受けながら使いましょう。

フッ素塗布は、子どもの歯を虫歯から守るために非常に効果的な予防処置です。歯科医院での高濃度フッ素塗布に加え、自宅でのフッ素入り歯磨き剤の使用を組み合わせることで、歯を強く保ち、虫歯リスクを大きく減らせます。

特に、乳歯や生えたての永久歯は虫歯にかかりやすいため、早い段階からのケアが重要です。乳歯列期の口内の健康状態は、将来の健康にも影響します。「まだ小さいから必要ない」と思わずに、まずはかかりつけの歯科医院に相談してみましょう。

フッ素塗布を検討されている方は、京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」にお気軽にご相談ください。

当院は、皆さまの「行きたい歯医者」を目指して診療を行っております。虫歯・歯周病治療、ホワイトニング、矯正治療、予防歯科など、さまざまな治療に力を入れています。

ホームページはこちら、WEB予約も受け付けております。ぜひ一度ご覧ください。

こんにちは。京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」です。

歯科医院で定期的に受ける歯のクリーニングは、虫歯や歯周病の予防、そして口臭対策などに効果的なケア方法として、広く知られています。

しかし、実際に歯科医院でクリーニングを受けようと考えたとき、最も気になるのはその費用ではないでしょうか。「保険は適用されるのか」「自費診療になるといくらかかるのか」「内容にどんな違いがあるのか」など、疑問や不安を抱えている方は少なくありません。

この記事では、歯のクリーニングの費用や保険診療と自費診療の違い、メリットや推奨される頻度、さらにはクリーニング後のケア方法まで、幅広く丁寧に解説します。

歯科医院でのクリーニング費用は、保険診療か自費診療かによって大きく異なります。歯周病治療の一環としてクリーニングを行う場合は保険が適用されますが、歯をきれいにしたいという目的の場合は適用されません。

保険診療の場合、自己負担額は3割なので、1回あたりおおよそ3,000円前後が目安となります。初診料や検査料、歯石の付着状況によっては金額が変動することもあります。

一方、自費診療で行うクリーニングは、より丁寧で専門的なケアを提供するのが特徴です。着色汚れの除去やフッ素塗布、専用機器を使った徹底的な清掃などを行うことが多く、費用は5,000円〜1万5,000円程度が一般的です。

中には1時間以上かけて行うプレミアムクリーニングや、ホワイトニングを兼ねたプランもあり、その場合は2万円を超えることもあります。

また、初めての来院時にはカウンセリングや口腔内検査が行われることがあり、これに別途費用がかかるケースもあります。事前に料金体系を確認し、不明点は遠慮なく歯科医院に相談することが大切です。

歯科医院で提供されるクリーニングには保険診療と自費診療の2種類があり、それぞれに目的や施術内容、費用などで明確な違いがあります。どちらを選ぶかによって、受けられるサービスや満足度も異なるため、違いを理解した上で選択することが大切です。

以下では、両者の具体的な違いをわかりやすく解説します。

保険診療でのクリーニングは、歯周病の治療を目的とした歯石除去や歯周基本治療として行われます。医師の診断に基づき、必要と判断された場合にのみ保険が適用されるのが基本です。

施術内容は歯垢・歯石の除去が中心で、着色汚れ(ステイン)の除去や審美目的の処置は対象外となります。使用される器具も基本的な超音波スケーラーなどで、治療にかかる時間は20〜30分程度です。

費用は3割負担で2,000〜3,000円前後が一般的で、定期的に受けることで歯周病の進行を抑える効果が期待できます。

ただし、保険診療では、予防のみを目的とした通院は認められておらず、何らかの症状やリスクが確認される必要があります。

自費診療によるクリーニングは、口腔内をより美しく、健康的に保つことを目的とした予防・審美中心のサービスです。内容には、歯面の着色除去(ステインクリーニング)、ポリッシング、フッ素コーティング、専用ジェルを使った徹底洗浄などが含まれます。

施術時間は30分〜60分以上とやや長めで、歯科衛生士が丁寧に対応してくれるケースが多くなります。見た目の美しさにも配慮した仕上がりが特徴です。

費用は5,000円〜1万5,000円程度が一般的ですが、内容の充実度や地域差、医院の方針によってはさらに高額になることもあります。自由に頻度を決めて予約できるのもメリットのひとつで、治療というよりも予防のためのメンテナンスとして利用されることが増えています。

歯科医院のクリーニングによって、自宅での歯磨きだけでは落としきれない汚れや歯石を効果的に除去できることは、すでに多くの方に知られています。

しかし、クリーニングの価値はそれだけではありません。定期的なケアには、見た目だけではなく、健康や生活の質にも良い影響を与えるさまざまなメリットがあります。以下では、その主なメリットを紹介します。

歯のクリーニングを受ける最大のメリットは、虫歯や歯周病の予防につながる点です。歯の表面に残るプラーク(歯垢)や歯石は細菌の温床となり、これが原因で虫歯や歯周病が進行します。

歯磨きでは除去しきれないこれらの汚れを取り除くことで、口腔内の環境が整い、病気の発症リスクを大きく減らせます。

歯石や磨き残しなどが原因で発生する口臭も、クリーニングによって改善されるケースが多くあります。特に、歯周病が進行している場合、においの元となる細菌が多く存在しており、口臭が強くなる傾向があります。

定期的なクリーニングで菌の繁殖を抑えることで、清潔で快適な口内環境を維持できるのです。

コーヒーや紅茶、ワイン、喫煙などによる歯の着色は、見た目にも悪影響を与えます。歯科医院では、ステインと呼ばれるこれらの色素汚れを専用の器具と研磨剤で取り除く処置が行われるため、自然な白さとツヤを取り戻すことができます。

ホワイトニングとは違いますが、定期的なクリーニングでも清潔感のある口元を保つことが可能です。

定期的にクリーニングを受けていると、歯科医師や歯科衛生士が口腔内をチェックする機会が増えます。これにより、虫歯や歯周病の初期段階での発見が可能となり、必要な処置を早期に受けられるようになります。

特に、症状の出にくい歯周病は気づかないうちに進行することが多いため、定期的なチェックとケアが重要になります。

歯科医院でのクリーニングは、一度受ければ終わりというわけではありません。口腔内の健康を長期的に維持するためには、適切な間隔で継続的にクリーニングを受けることが推奨されます。

しかしながら、理想的な通院頻度は年齢や生活習慣、口腔内の状態などによってそれぞれ変わってきます。以下では、一般的な目安や生活状況別の推奨頻度について、詳しく解説します。

一般的には、3か月に1回、年に4回程度のクリーニングが理想的とされています。これは、歯石が再び形成され始めるのが約3か月とされているためです。このサイクルでケアを受け続けると口腔内の清潔を保ちやすく、虫歯や歯周病のリスクを低く抑えることができます。

また、定期的に歯科医や歯科衛生士に診てもらうことで、異変があった場合にもすぐに対応できるというメリットもあります。

喫煙の習慣がある人や糖尿病などの持病がある人、またはすでに歯周病にかかっている人などは、クリーニングの頻度をより短くする必要があります。こうしたケースでは、1〜2か月ごとの定期クリーニングが勧められることもあります。

反対に、口腔内が非常に健康で、セルフケアも徹底している人は、半年に1回でも良いとされる場合もあります。

歯科医院でクリーニングを受けたあとの状態を長くキープするには、日々のセルフケアと生活習慣の見直しが欠かせません。時間と費用をかけて受けたクリーニングの効果を最大限に活かすために、どのような点に注意すればよいのかを具体的にご紹介します。

クリーニング後の口腔内を清潔に保つ基本は、毎日の丁寧な歯磨きです。磨き残しが多いとすぐにプラークが再付着し、歯石へと変化します。歯ブラシは毛先の広がっていないものを使用し、力を入れすぎず、小刻みに優しく磨くことが重要です。

また、歯間ブラシやデンタルフロスを併用することで、歯と歯の間や歯周ポケットの汚れもしっかり除去できます。

糖分の多い食べ物や飲み物は、虫歯菌のエサとなり、口腔環境を悪化させます。甘いお菓子やジュースの摂取はなるべく控え、摂ったあとはすぐにうがいや歯磨きを心がけましょう。

また、繊維質の多い野菜やよく噛む食事は、唾液の分泌を促し、自然なクリーニング効果が期待できます。菌の増殖を抑えるうえでは、口腔内を乾燥させないことも大切です。

たばこやコーヒー、赤ワインなどは歯に着色汚れを残しやすく、クリーニング後の清潔感を損なう原因になります。可能であれば禁煙したり、飲食後には水で口をすすいだりするなどの習慣を取り入れることが効果的です。

着色が気になる方は、歯科医院で定期的にステイン除去を受けるのもひとつの方法です。

セルフケアだけでは完全にカバーできない部分を補うためにも、定期的な歯科検診とクリーニングを継続することが重要です。口腔内の状態は日々変化しており、問題を早期発見・早期治療するためには、プロの目で確認してもらうことが大切です。

歯科医院での歯のクリーニングは、見た目を美しくできるだけではなく、虫歯や歯周病といったトラブルを未然に防ぐためにも非常に重要な役割を果たします。保険診療と自費診療があり、それぞれ費用や受けられる内容が異なります。

自分自身の健康や美しさへの投資として、歯科での定期的なクリーニングを前向きに捉えてみてはいかがでしょうか。安心して相談できるかかりつけの歯科医院を見つけることが、健康的な人生を支える大きな一歩となるでしょう。

歯科でのクリーニングを検討されている方は、京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」にお気軽にご相談ください。

当院は、皆さまの「行きたい歯医者」を目指して診療を行っております。虫歯・歯周病治療、ホワイトニング、矯正治療、予防歯科など、さまざまな治療に力を入れています。

ホームページはこちら、WEB予約も受け付けております。ぜひ一度ご覧ください。

こんにちは。京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」です。

「毎日きちんと歯を磨いているのに虫歯ができてしまった」

「歯医者でクリーニングを受ける必要があるの?」

こういった疑問やお悩みを、患者様からよく伺います。

実は、毎日の歯磨きなどの「セルフケア」だけでは、完全にお口の健康を守ることは難しいのです。虫歯や歯周病を防ぎ、健康な歯を長く保つためには、歯科医院での「プロフェッショナルケア」との組み合わせがとても重要です。

今回は、セルフケアとプロフェッショナルケアの違いやそれぞれの大切さ、具体的な方法、そして歯ブラシの交換時期まで詳しくご紹介します。

セルフケアとは、患者様ご自身が毎日行うお口のケアのことです。代表的なものは歯ブラシによるブラッシング、デンタルフロスや歯間ブラシを使った歯間清掃、マウスウォッシュの使用などです。これらは毎日欠かさず行うことで、食べかすや歯垢(プラーク)の蓄積を防ぎ、虫歯・歯周病のリスクを減らす役割があります。

一方、プロフェッショナルケアとは、歯科医院で歯科医師や歯科衛生士が専門的に行うケアのことです。具体的には、歯石除去(スケーリング)、PMTC(専門的機械による歯のクリーニング)、フッ素塗布、噛み合わせチェック、歯周ポケットの検査などがあります。セルフケアでは落としきれない歯石やバイオフィルム(細菌の膜)を除去し、口腔内を健康な状態に保つことが目的です。

毎日の歯磨きで「きちんと磨けている」と思っていても、実際には歯と歯の間や奥歯の裏側、歯と歯茎の境目など、磨き残しができやすい場所があります。こうした部分に溜まった歯垢は、時間が経つと石のように固まって歯石になります。歯石は歯ブラシでは落とすことができないため、放置すると歯周病を引き起こす原因になります。

また、歯並びや噛み合わせの癖や生活習慣(喫煙や食生活)などによっても、虫歯や歯周病のリスクは高まります。これらを定期的にチェックし、必要に応じてプロの手でケアすることでセルフケアの不足を補い、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

毎日歯磨きをしているのに虫歯や歯周病になる人と、ならない人がいるのはなぜでしょうか?

実は、「正しい」セルフケアができているかどうかが大きな分かれ目になります。以下のチェックリストを参考に、ご自身のケアを見直してみましょう。

● 毎日、朝晩の2回以上しっかり歯を磨いている

● 歯磨きの時間は最低3分、奥歯の奥・歯と歯の間・歯と歯茎の境目まで意識している

● デンタルフロスまたは歯間ブラシを毎日使っている

● 歯ブラシは1ヶ月に1回交換している

● 研磨剤の入った歯磨き粉を過剰に使わず、適量を守っている

● マウスウォッシュを補助的に使用している(歯磨きの代わりではなく補助として)

これらがきちんと実践できていれば、セルフケアの質は高いといえます。

しかし、1つでも「できていない項目」があれば、改善の余地があります。歯科医院では、磨き方のクセや磨き残しが多い部分を一緒に確認し、患者様に合ったケア方法を具体的にアドバイスしています。

まずは毎日の歯磨きが基本です。歯ブラシは毛先が開いていないものを使い、軽い力で小刻みに動かしながら、1本1本の歯を丁寧に磨きます。強くゴシゴシ磨くと歯や歯茎を傷つけてしまうため注意が必要です。

また、歯ブラシだけでは歯と歯の間の汚れは十分に落とせないため、デンタルフロスや歯間ブラシの併用がおすすめです。フロスは歯と歯の接触面に、歯間ブラシは歯と歯の間の隙間に適しています。特に歯周病のリスクがある患者様は、歯間ブラシの使用が効果的です。

歯ブラシの交換時期も重要です。毛先が開いていなくても、1ヶ月を目安に交換することを推奨しています。長く使い続けると、毛先が摩耗して清掃効率が落ちるだけでなく、細菌が繁殖しやすくなります。特に風邪やインフルエンザにかかった後は、交換するのがおすすめです。

歯科医院では、患者様のお口の状態に応じて以下のようなプロフェッショナルケアを提供しています。

歯石は歯垢が硬化したもので、放置すると歯周病を進行させる原因になります。歯科医院では専用の器具を使って歯石を取り除き、歯茎の炎症を改善します。

専用のブラシやペーストを使って、歯の表面を徹底的に磨き上げます。通常の歯磨きでは落とせないバイオフィルムも除去でき、ツルツルとした清潔な状態を保てます。

虫歯の予防効果が期待できるフッ素を歯の表面に塗布します。フッ素は歯の再石灰化を促進し、初期の虫歯の進行を抑える作用があります。特に虫歯のリスクが高い患者様には定期的なフッ素塗布をおすすめします。

歯や歯茎の状態をチェックし、虫歯や歯周病の早期発見・早期治療につなげます。噛み合わせや詰め物・被せ物の状態も確認し、必要に応じて調整を行います。

「どれくらいの頻度で歯科医院に行けばいいの?」とよくご質問をいただきます。

一般的には、3〜6ヶ月に1回の定期検診・クリーニングが理想とされています。ただし、患者様のリスクによって最適な間隔は異なります。

例えば、歯周病の進行が見られる方や矯正治療中の方、インプラント治療を受けている方は、1〜2ヶ月ごとに来院いただくことをおすすめしています。一方、虫歯・歯周病のリスクが低く、セルフケアが非常にしっかりできている方であれば、半年に1回の受診で十分な場合もあります。

大人と同じように、お子様もセルフケアとプロフェッショナルケアの両方が必要です。

特に乳歯は永久歯よりも虫歯になりやすく、進行も早いため注意が必要です。ご家庭での仕上げ磨きや、歯科医院でのフッ素塗布、シーラント(奥歯の溝を埋める虫歯予防処置)などを組み合わせることで、将来の健康な歯並び・噛み合わせにつながります。

毎日のセルフケアと、歯科医院でのプロフェッショナルケアを組み合わせることで、虫歯や歯周病の予防効果は大きく高まります。どちらか一方だけでは不十分であり、両方を継続することで、より長く健康な歯を保つことが可能になります。

セルフケアとプロフェッショナルケアは、お口の健康を守るための両輪です。毎日の正しい歯磨きやフロス、歯ブラシの定期的な交換などのセルフケアに加えて、歯科医院での定期的なプロフェッショナルケアを受けることで、虫歯・歯周病を効果的に予防できます。

当院は、皆様の「行きたい歯医者」であることを目指し、丁寧な診療とわかりやすい説明を心がけています。虫歯・歯周病治療、ホワイトニング、矯正治療、予防歯科など、幅広い診療を行っております。

ホームページはこちら、WEB予約も受け付けております。ぜひ一度ご覧ください。

こんにちは。京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」です。

親知らずが生えてきた時、抜くべきかどうか悩む方は非常に多いです。生え方や位置によって抜歯の必要性は変わりますが、実際に抜くかどうかの判断は、今現れている症状や将来のリスクを考慮しながら決めることが大切です。

この記事では、どのような親知らずなら抜くべきなのか、抜かなくてもよいのはどのような場合なのか、解説していきます。また、抜歯の流れや注意点についても触れていきます。

親知らずとは、正式には第三大臼歯(だいさんだいきゅうし)と呼ばれる、一番奥に生える永久歯のことです。一般的に17歳から25歳の間に生えてくることが多く、親が知らないうちに生えてくる歯という意味で親知らずと呼ばれています。

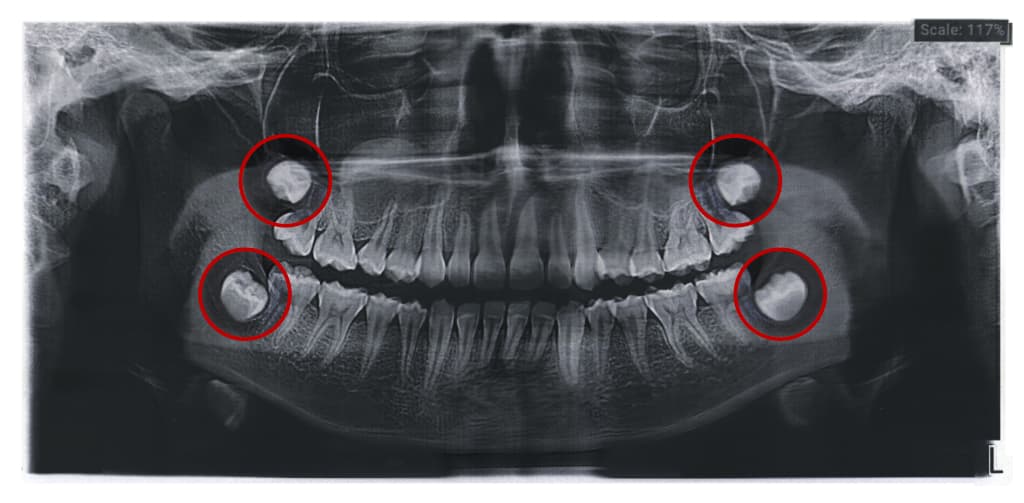

親知らずは上下左右の奥歯の一番後ろに位置し、最大4本生えます。必ずしも4本すべてが生えるわけではなく、1〜3本しか生えない場合や、1本も生えない場合、生えていても歯茎に埋まったままで見えない場合もあります。

親知らずがまっすぐ生えていれば問題ありませんが、多くの場合は斜めや横向きに生えたり、部分的にしか出てこなかったりします。そのため、さまざまなトラブルの原因になります。

例えば、親知らずが周囲の歯を押して痛みが出たり、汚れが溜まって虫歯や歯周病の原因になったりします。また、歯茎が腫れて炎症を起こすこともあります。

こうした理由から、親知らずは抜歯の対象になることが多いですが、無理に抜かずに経過観察するケースもあります。

親知らずは必ず抜かなければならないわけではありませんが、以下のような状態にある場合は抜歯を検討する必要があります。

親知らずが斜めや横向きに生えている場合は、抜歯を検討したほうがよいかもしれません。隣の歯を押して、痛みや炎症を引き起こすことがあるからです。

特に、横向きに生えている親知らずはブラッシングが難しいため、虫歯や歯周病のリスクが高まります。周囲の歯まで悪影響が及ぶため、抜くことが推奨されます。

親知らずの周囲に歯茎の腫れや痛みが繰り返し起こる場合も、抜歯が検討されることがあります。智歯周囲炎と呼ばれ、親知らずの周囲の組織に炎症が生じている状態です。慢性的に炎症が続くと、痛みが強くなり日常生活にも支障をきたすため、抜歯が検討されます。

虫歯が重症化して治療が難しい場合も抜歯が検討されます。親知らずは位置的に治療が困難なことが多く、虫歯が再発する可能性も高いです。放置していると、隣接する歯にも虫歯が広がるリスクがあるため、早めに抜歯することが望まれます。

さらに、親知らずが顎の骨や神経に悪影響を与える可能性がある場合も注意が必要です。例えば、顎の骨が薄い部分に無理に親知らずが生えていると、顎関節に負担がかかり顎の痛みや違和感を引き起こすことがあります。

神経に近い場合は、抜歯時に神経を傷つけるリスクもありますが、適切な処置を行うことで防げます。

矯正治療を行う場合や将来的に歯並びに悪影響を及ぼす可能性がある場合も、抜くことが多いです。矯正治療では、親知らずの存在が歯並びの調整に支障をきたす可能性があると、治療前に抜歯を検討します。

親知らずがあっても、必ずしも抜かなければならないわけではありません。ここでは、抜かなくても良い親知らずの特徴を紹介します。

抜かなくてもよい親知らずとして、正常にまっすぐ生えていて、噛み合わせに問題がない場合が挙げられます。虫歯や炎症のリスクが低いため、経過観察が可能です。

歯茎の中に完全に埋まっている親知らず(埋伏歯)も、痛みなどの症状がなければ抜歯の必要はありません。埋伏歯は外から見えず、周囲の組織に悪影響を及ぼしていなければ、そのままにしておくことが一般的です。

ただし、定期的なレントゲン検査で状態をチェックし、問題が起きていないか確認することが大切です。

年齢が高くなっても親知らずが問題を起こしていない場合は、無理に抜かずにそのまま維持する選択もあります。抜歯はある程度の身体的負担を伴うため、リスクとメリットをよく考えて判断しなければなりません。

ただし、周囲の歯や組織に悪影響がないかどうかも重要なポイントです。歯磨きが十分にできず、虫歯や歯周病のリスクが高い場合は、症状が出る前でも抜歯を検討することがあります。

ここでは、親知らずを抜く場合の治療の流れを解説します。抜歯を検討している方は把握しておきましょう。

まずは歯科医院での診察と検査です。レントゲン撮影を行い、親知らずの位置や生え方、周囲の骨や神経の状態を詳しく確認します。これにより、抜歯の難易度やリスクを判断します。

次に、抜歯の説明と同意確認が行われます。歯科医師から抜歯の方法や所要時間、術後の注意点やリスクなどについての説明を受けます。この時、不明点があれば質問しましょう。

実際の抜歯は、局所麻酔を使って痛みを抑えながら行います。麻酔が効いたら、歯茎を切開して親知らずを露出させます。親知らずが埋まっている場合は、歯を分割して取り出すこともあります。手術にかかる時間は30分から1時間程度です。

抜歯後は、傷口を縫合して止血します。血が止まるまで圧迫を行い、出血が落ち着いたら帰宅できます。抜歯後は麻酔が切れるまで安静にし、痛みや腫れが出ることがあるため、医師の指示に従い冷却や服薬を行いましょう。

抜歯の翌日以降は、食事の制限や口内の清潔を保つためのケアが重要です。硬いものや刺激物は避け、うがいは優しく行いましょう。また、喫煙や飲酒は治癒を遅らせるため、控えることが望ましいです。

万が一、強い痛みや腫れ、出血が長引く場合は早めに歯科医院を受診しましょう。適切な処置で回復を促すことが大切です。

親知らずを抜いた後、適切なケアを行わなければ、痛みや腫れ、感染症などのトラブルが起こる可能性があります。抜歯後の傷口は非常にデリケートな状態であり、日常の行動が回復に大きく影響します。

特に、初めの数日は出血や腫れが起きやすいため、注意深く過ごすことが大切です。ここでは、抜歯後の痛みや腫れの対処法など、回復をスムーズに進めるために知っておきたいポイントを詳しく解説します。

抜歯直後は出血しますが、ガーゼをしっかりと噛んで圧迫することで止血を促せます。血が止まらない場合でも、無理にうがいをしたり、口の中を触ったりしないようにしましょう。強いうがいや刺激は、血餅を剥がし治癒を妨げる原因になります。

抜歯後の痛みや腫れは数日間続くことが多いです。医師から処方された痛み止めをきちんと服用し、患部を氷嚢などで冷やすと症状を和らげられます。

ただし、冷やしすぎないように注意し、15分冷却、15分休むというサイクルで行いましょう。

抜歯後は柔らかく刺激の少ない食事を選び、熱いものや辛いものは避けましょう。食べ物のカスが傷口に入るのを防ぐため、食後は優しくうがいをし、口内を清潔に保つことが重要です。

ただし、強いうがいは避けてください。

喫煙や飲酒は治癒を遅らせるだけでなく、感染症のリスクを高めます。運動や激しい活動も出血を引き起こす恐れがあるため、抜歯後は安静に過ごすことが望ましいです。

抜歯後に激しい痛みや腫れ、発熱が続く場合はドライソケットという合併症の可能性があります。速やかに歯科医院を受診し、適切な治療を受けることが必要です。

親知らずは生え方や口の中の状態によって、抜くべきか抜かなくてもよいかが異なります。斜めや横向きに生えていたり、痛みや炎症を繰り返したりする場合は抜歯を検討する必要がありますが、正常に生えていて問題がなければ経過観察も可能です。

抜歯は歯科医師の診断のもと、適切な方法で安全に行われます。また、抜歯後は出血や痛み、腫れに注意し、食事や口腔ケア、喫煙や飲酒の制限など正しくケアすることが重要です。万が一、異常を感じた場合は早めの受診を心がけましょう。

親知らずの抜歯を検討されている方は、京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」にお気軽にご相談ください。

当院は、皆さまの「行きたい歯医者」を目指して診療を行っております。虫歯・歯周病治療、ホワイトニング、矯正治療、予防歯科など、さまざまな治療に力を入れています。

ホームページはこちら、WEB予約も受け付けております。ぜひ一度ご覧ください。

こんにちは。京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」です。

最近、「子どもの発音がはっきりしない」「食事のときにクチャクチャと音がする」「飲み込むときに首に力が入っている」などのお悩みを持つ親御様が増えてきました。これらは、もしかすると口腔機能発達不全症と呼ばれる症状の一部かもしれません。

今回は、その中でも「舌圧(ぜつあつ)」に注目し、舌圧が低いことで起こりうるデメリットや、予防・改善のために日常生活で気をつけること、簡単にできるトレーニング方法について、わかりやすく解説いたします。

「舌圧(ぜつあつ)」とは、舌が上あご(口蓋:こうがい)に向かって押しつけるときの力のことをいいます。普段はあまり意識しない動きかもしれませんが、実はこの舌圧という力は、毎日の「食べる」「話す」「呼吸する」などの基本的な動作に深く関わっていて、お子様の健やかなお口の成長にも欠かせない大切なものです。

たとえば、食べ物を飲み込むときには、舌が食べ物をのどの奥へ送り込むように動きます。そのとき、舌がしっかりと上あごに押しつけられることで、スムーズに飲み込むことができます。舌圧が弱いと、飲み込みに時間がかかったり、食べ物が口に残ってしまったりすることがあります。

また、発音にも舌の力は重要です。特に「た行」「さ行」「ら行」などの音は、舌が上あごや前歯の裏に触れることで出る音です。舌圧が不足していると、発音が不明瞭になってしまうことがあり、言葉の聞き取りにくさや話しづらさにつながることもあります。

さらに、舌の位置と舌圧は、お口を自然に閉じる力にも関係しています。舌は本来、リラックスしているときに上あごにぴたりとついているのが理想的です。この状態だと、唇も自然と閉じていられます。ところが、舌圧が弱く、舌が下にさがってしまうと、口がぽかんと開いたままの「ぽかん口」になってしまいがちです。この状態が続くと、口呼吸のクセがついたり、唇やあご周りの筋力が発達しづらくなったりする可能性もあります。

そしてもうひとつ、見逃せないのが歯並びやあごの発達への影響です。舌には、成長途中の上あごを内側からやさしく広げるような役割があります。舌圧が適切にあることで、歯が正しく並ぶためのスペースが保たれ、あごの成長がスムーズに進みやすくなります。逆に、舌圧が足りないと、上あごが狭くなってしまい、歯並びがガタガタになったり、噛み合わせに問題が出たりすることもあります。

このように、舌圧は「目に見えにくいけれど、とても大切な力」です。特にお子様の成長期においては、将来的な歯並びや発音、食べ方、呼吸の仕方にまで影響を与える可能性があるため、早めにチェックしておくことが安心につながります。

お子様の舌圧が低い状態が続くと、以下のようなさまざまな問題が出てくる可能性があります。

舌の力が弱いと、食べ物をうまく喉に送り込むことができず、「モグモグ」「ゴックン」が苦手になってしまいます。結果として食事に時間がかかる、食べこぼしが多いなどの傾向が見られます。

舌先のコントロールが弱いと、「さ行」「た行」などの発音がうまくできず、お話が不明瞭になることがあります。これにより、園や学校でのコミュニケーションに影響が出るケースもあります。

本来、舌は上あごに軽く触れている状態が自然ですが、舌圧が低いと舌が下に落ちてしまい、歯並びに必要な内側からの支えが不足します。その結果、前歯が前方に押し出されたり、かみ合わせがずれるなど、歯列に影響を及ぼすことがあります。

舌の位置が低いと口が閉じづらくなり、口をぽかんと開けてしまいがちです。これが慢性化すると、口呼吸やドライマウス、虫歯・歯周病のリスクにもつながります。

舌圧が低くなる背景には、いくつかの要因があります。

● 離乳食の始め方や食事内容(柔らかいものばかり)

● 長時間のタブレット視聴などによる姿勢不良

● 指しゃぶりや口唇癖の継続

● アレルギーなどで鼻呼吸ができず、口呼吸になっている

● 食事中にあまり噛まない習慣

特に、舌は筋肉の一種ですので、「使わなければ弱っていく」のが特徴です。

舌圧を高めるには、毎日の生活習慣の中で「舌をしっかり使う」ことがとても大切です。次のような点に意識を向けてみましょう。

やわらかい食事ばかりを与えていると、舌やあごの発達が妨げられてしまいます。ご家庭では、噛みごたえのある食材(ごぼう、れんこん、きんぴら、肉団子など)を意識して取り入れましょう。

猫背のまま食事をすると、舌の動きが制限されてしまいます。足が床につき、背筋が伸びた状態で座るだけで、舌の使い方も自然と変わります。

飲み込むときに唇をすぼめる、あごを突き出すようなクセがある場合、正しい舌の使い方ができていないサインかもしれません。舌が上あごにしっかりくっついた状態で飲み込めるか、確認してみてください。

以下のトレーニングは、ご家庭でも簡単に取り入れられるものばかりです。遊び感覚で毎日少しずつ続けていくことが大切です。

舌先を上あごにつけ、「ポンッ」と音を鳴らします。これを繰り返すことで、舌の上げる力が自然と鍛えられます。

● 1日10回×3セットを目安に

舌の先を上前歯の少し後ろ(スポット)に軽く当ててキープします。慣れないと最初は難しいですが、これができると舌の位置が正しい状態に近づきます。

● 毎回10秒キープを3セット

キシリトールガムなどを使って、左右均等に噛む練習を行います。噛むことで唾液の分泌や舌・あごの筋肉も鍛えられます。

● 食後やおやつのあとに取り入れても◎

口を閉じた状態で、舌で上あごを10秒間強く押す動きを繰り返します。これも舌圧を直接鍛えるのに効果的です。

● 朝・夕の2回、習慣にしてみましょう

舌圧のチェックには、専用の測定機器を使って数値で評価することも可能です。

また、発達段階に合わせた“MFT(口腔筋機能療法)”というトレーニングもあります。これは、舌・唇・頬など口の周囲の筋肉をバランスよく使えるようにする訓練で、歯並びや発音の改善にもつながります。

舌圧は、単に「舌の力」ではなく、お子様の食事、発音、歯並び、全体的な口の機能発達に関わる重要な要素です。舌圧が弱いと、思わぬ形で将来的な口腔のトラブルに繋がることもあります。しかし、正しい生活習慣と簡単なトレーニングによって舌圧は少しずつ改善が可能です。大切なのは、早めに気づいてあげること。そして、楽しみながら続けることです。

当院では、虫歯・歯周病治療、ホワイトニング、矯正治療、予防歯科だけではなく舌圧をはじめとした口腔機能の発達支援にも力を入れています。「このままで大丈夫かな?」と心配になったときは、どうぞお気軽にご相談ください。

ホームページはこちら、WEB予約も受け付けております。ぜひ一度ご覧ください。

こんにちは。京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」です。

総入れ歯とは、歯をすべて失ったときに用いられる装具のことです。費用を抑えて作製できる保険適用のものから、審美性や快適性に優れた自費のものまで様々な種類があります。

本記事では、保険・自費の総入れ歯の違いや費用、種類、メリット・デメリットについて解説します。「総入れ歯について詳しく知りたい」という方は、ぜひ参考にしてみてください。

総入れ歯とは、上下どちらか一方の歯列全体または、上下両方の歯列全体が失われた際に用いられる治療方法です。装具本体は、歯ぐきを覆う義歯床と呼ばれる部分と人工歯の部分で成り立っています。

総入れ歯は、吸盤のように歯ぐきに吸着させるようにして装着します。そのため、患者さま一人ひとりの口腔内に合わせて精巧に作る必要があるのです。

口の中に合っていないものを使用すると、会話をしたり食事をしたりする際に、違和感が強くなったりカパカパしたりする可能性が高いです。

保険適用のものは、強度を高めるために厚みが出やすく、安定性が低くなりやすいです。そのため、装着時の快適性にこだわる方は、自費の入れ歯を選択する傾向があります。

ここでは、保険と自費の入れ歯の具体的な違いについて解説します。

保険と自費の義歯では、素材が異なります。保険適用のものでは、素材が歯科用プラスチック(レジン)に限られます。自費の義歯には素材の制限がないため、セラミックやシリコン、チタン、ゴールドなど、様々な素材の中からご自身に合ったものを選ぶことが可能です。

保険の総入れ歯はプラスチック素材で作られるため、見た目に違和感が出やすくなります。「安っぽく見える」「不自然に見える」と感じる方もいるかもしれません。

一方、自費の義歯は幅広い素材から選択できるため、より自然な見た目を得ることができます。

保険適用の総入れ歯は、素材の強度を高めるために分厚い仕上がりになります。そのため、装着時の違和感が強く出やすいという欠点があります。

自費のものは保険適用のものよりも時間をかけて精密に作られることに加え、薄く仕上げられます。そのため、快適な付け心地を求める方には、自費の総入れ歯が好まれます。

プラスチック素材は経年劣化によって摩耗しやすく、使用しているうちに変色したり変形したりしやすいといわれています。寿命の目安は、3~5年程度です。

自費の入れ歯には様々な種類がありますので、強度や耐久性を重視した素材を選ぶことも可能です。自費の義歯の場合、メンテナンス次第で10~20年程度は良好な状態を維持できます。

保険適用のものは歯ぐきに密着させる義歯床が分厚いため、食べ物の温度や大きさなどの感覚が伝わりにくくなります。食べ物の感触や美味しさをダイレクトに感じることが難しくなるでしょう。

自費入れ歯の場合には、口の中の粘膜にフィットする薄い素材や熱伝導性に優れた素材を用いることにより、食事の際の違和感を軽減できます。

先にも述べた通り、保険適用の入れ歯にはレジンが使用されます。強度を高めるために分厚く作る必要あり、舌を動かすのが難しく感じることがあります。

一方、自費の入れ歯では、強度が高く薄い素材を採用することで、より自然な口腔環境を作り出せます。そのため、保険適用の入れ歯に比べて発音がしやすくなります。

レジンは素材の特性上、表面に細かい傷がつきやすくなります。また、熱いものを口にすることによって、変形をする恐れもあります。その結果、傷やすき間にプラークが蓄積しやすくなるでしょう。

自費のものは、表面が傷つきにくく歯ぐきとの密着性も高いため、すき間ができることもほとんどありません。いずれにしても、快適に使い続けるためには、専用歯ブラシでの毎日のケアや洗浄剤での消毒を行うことが大切です。

保険適用の場合、治療費の目安は3割負担で1万~1万5,000円程度です。自費の場合は、種類や歯科医院によっても異なり、3万~80万円程度かかります。選択する入れ歯の種類によっては、100万円を超えるケースも考えられるでしょう。

自費の総入れ歯は保険適用のものに比べて費用が高額ですが、審美性や耐久性、快適性などを重視したい方に選ばれています。

費用目安は、以下の表を参考にしてみてください。ただし、実際にかかる費用は、歯科医院によって異なりますので、治療を受ける歯科医院で確認するようにしましょう。

<総入れ歯の費用の目安>

| 種類 | 費用の目安 |

|---|---|

| 保険適用の義歯 | 1万~1万5,000円 |

| シリコン義歯 | 40万~60万円 |

| 金属床義歯 | 25万~50万円 |

| BPSデンチャー | 50万~65万円 |

| インプラントオーバーデンチャー | 200万~300万円 |

ここからは、総入れ歯の種類について詳しくみていきましょう。

先にも述べた通り、保険適用の入れ歯は歯科用プラスチックで作られています。本体に厚みが出るため食事や会話の際に違和感を覚えることもありますが、治療期間や費用を抑えたい方に選ばれています。

自費の総入れ歯には、いくつか種類があります。代表的なものを確認しましょう。

シリコン義歯とは、歯ぐきに密着する床の部分がシリコン素材で作られたものです。クッション性のある床が歯ぐきにぴったりとくっつくため、痛みが出にくく外れにくいのが特徴です。

金属床義歯とは、義歯床が金属で作られたタイプです。床が薄いため装着時の違和感が少ないことはもちろん、熱伝導性に優れているため、食べ物や飲み物の温度をしっかりと感じとれます。耐久性にも優れています。

BPSデンチャーのBPSとは、Biofunctional Prosthetic System(生体機能型補綴システム)の略です。ヨーロッパで開発された特殊なシステムを用いて精巧に作られるオーダーメイドの総入れ歯です。

国際ライセンスを持つ歯科技工士が患者さま一人ひとりの口腔内に合わせて作製します。他の義歯に比べて、フィット性に優れているのが特徴です。

インプラントオーバーデンチャーとは、顎の骨にインプラント(人工歯根)を埋め込み、その上に総入れ歯を被せて使用するものです。歯根を埋め込むため、安定した装着感や噛み心地が得られるのが特徴です。

メリットは、以下の通りです。

すべての歯を失った状態では、社会生活に影響が出る方も多いかもしれません。装着すれば見た目を改善できることは総入れ歯のメリットといえます。

歯がない状態では、食べ物が噛めなかったり発音が上手くできなくなったりします。食事や会話は人生の豊かさに直結すしますが、義歯を入れることで、日々のストレスを軽減できるでしょう。

失った歯をすべてインプラントで補うとなると本数が非常に多くなるため、身体への侵襲も大きくなります。その点、入れ歯は外科的な処置を伴わないため、身体への負担が少ないです。

インプラントを使用するインプラントオーバーデンチャーという種類の義歯もありますが、通常のインプラントに比べて埋入する人工歯根の本数は少ないです。身体への負担が軽減できるでしょう。

デメリットには、以下のようなものが挙げられます。

総入れ歯は、あくまでも異物ですので、口の中に入れると違和感や痛み、不快感を覚えることもあります。特に、保険適用の総入れ歯では、装着時の違和感を覚えやすくなります。快適性を重視したい方は、自費の入れ歯を選択するとよいかもしれません。

メンテナンスが不十分であれば、入れ歯が早期に寿命を迎える可能性もあります。毎日のブラッシングや洗浄剤での消毒、定期的な歯科受診などを行いながら、良い状態を維持していく必要があります。

自費の入れ歯には様々な種類がありますが、高額なものでは100万円を超える可能性もあります。総入れ歯を選ぶ際には、ご自身の予算に合わせて無理のないものを選択することも重要です。

なお、費用を抑えたい方は保険適用で作ることもできますが、3~5年程度で作り変えが必要になります。

本記事では、保険・自費の総入れ歯の違いや費用、種類、メリット・デメリットについて解説しました。総入れ歯には様々な種類があり、費用も異なります。それぞれの種類にメリット・デメリットがありますので、ご自身の希望や予算に合ったものを検討してみてください。

総入れ歯についての疑問や不安をお持ちの方は、お気軽に歯科医院へご相談ください。

総入れ歯を検討されている方は、京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」にお気軽にご相談ください。

当院は、皆さまの「行きたい歯医者」を目指して診療を行っております。虫歯・歯周病治療、ホワイトニング、矯正治療、予防歯科など、さまざまな治療に力を入れています。

こんにちは。京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」です。

「歯を白くしたい」「口元の見た目をきれいに整えたい」と考えている方に注目されているのが審美歯科です。基本的に保険適用外の治療となるため、費用が気になる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、審美歯科で受けられる主な治療と費用相場について解説します。医療費控除についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

審美歯科とは、歯の機能を改善させるだけでなく、見た目の美しさにも重点を置いた歯科治療です。

歯の白さや歯並びの整い具合、歯と歯茎のバランスにも着目し、自然で美しい口元を目指します。代表的な治療は、セラミック治療や歯のホワイトニング、歯のクリーニング、歯列矯正などです。

審美歯科で行われる治療は基本的に保険適用外のため、高額になる場合があります。

しかし、保険診療では使用できない器具や材料を使用できるため、治療によっては長期間美しさを維持できます。口元の見た目に対するコンプレックスの軽減や、自信にもつながるでしょう。

ここでは、審美歯科で行われる治療の費用相場について解説します。

セラミック治療は、セラミック素材の詰め物や被せ物を使用する治療です。

虫歯などで削った範囲に合わせて詰め物や被せ物をします。また、歯が欠けたり変色したりした際に、歯の見た目を改善する場合にも行われます。歯を少し削って形や色味を調整した被せ物を装着するのです。

セラミック治療に使用される素材にはいくつか種類があり、選択する素材によって費用が異なります。

オールセラミックは、すべてセラミックでできている素材で、透明感があり、天然歯に近い色調と質感が特徴です。前歯や、人から見られやすい部位によく選ばれます。費用の相場は、1本あたり8万〜18万円程度です。

ジルコニアは、セラミックのなかでも硬い素材です。オールセラミックに比べると透明感は劣りますが、非常に硬いため奥歯などの強い力がかかる部分にも使用されます。費用の相場は、1本あたり8万〜16万円程度です。

e-maxは、適度な強度と審美性を持った素材です。オールセラミックよりも硬く、透明感もあります。ジルコニアほど硬くはないため、噛み合う歯を傷つけるリスクも少ないです。e-maxの費用は、1本あたり5万〜13万円程度です。

ハイブリッドセラミックは、セラミックとレジン(歯科用プラスチック)を混合させた素材です。ほかのセラミック素材よりも審美性は劣りますが、費用を抑えられます。

ただし、レジンが含まれているためほかのセラミック素材よりも劣化しやすい傾向にあります。ハイブリッドセラミックの費用は、1本あたり4万〜8万円程度です。

メタルボンドは、金属のフレームにセラミックを焼き付けた被せ物です。強度があるため奥歯の治療に使用されることが多いですが、金属アレルギーの発症リスクや、歯茎が黒ずむリスクを伴います。費用の相場は、1本あたり7万〜12万円程度です。

ラミネートベニアは、歯の表面を薄く削り、セラミックの薄い板を貼り付ける治療です。歯の形や色、歯と歯の間の隙間を改善する場合に用いられます。ラミネートベニアの費用は、1本あたり5万〜15万円程度が相場です。

ホワイトニングは、薬剤を使用して歯を白くする審美治療です。歯の表面の着色汚れを除去するのではなく、歯の内部の黄ばみを分解して歯そのものの色を白くします。ホワイトニングにはいくつか種類があり、それぞれ費用が異なります。

オフィスホワイトニングは、歯科医院で高濃度の薬剤を使用して歯を白くする方法です。短期間で効果を実感しやすく、結婚式や旅行などの予定が控えている方にも選ばれています。

費用は、1回あたり1万5,000円〜5万円程度です。1回で効果を実感できる場合もありますが、理想の白さになるまでには3〜5回ほど施術が必要になるケースが多いです。

ホームホワイトニングは、自宅でマウスピースと薬剤を使用して歯を白くする方法です。安全性に配慮しており、薬剤の濃度はオフィスホワイトニングほど高くありません。そのため即効性には劣りますが、効果は長持ちしやすい点が特徴です。

ホームホワイトニングの費用は、マウスピース代と薬剤代を合わせて1万5,000円〜4万円程度です。

デュアルホワイトニングは、オフィスホワイトニングとホームホワイトニングを組み合わせた方法です。即効性のあるオフィスホワイトニングと、効果が長持ちしやすいホームホワイトニングの両方のメリットが得られます。

デュアルホワイトニングの費用相場は、5万〜8万円程度です。オフィスホワイトニングを受ける回数や、ホームホワイトニングを行う期間によっても費用は異なります。

歯科医師や歯科衛生士が歯のクリーニングを行い、自分では落とせない歯垢や歯石のほか、コーヒーやタバコのヤニなどによる着色汚れを除去します。

自費で歯のクリーニングを行う場合には、使用できる器材や時間に制限がありません。専用の回転ブラシやラバーカップなどを使い、時間をかけて徹底的に歯の汚れを取り除きます。歯のクリーニングの費用の相場は、1回あたり5,000円〜1万5,000円程度です。

歯列矯正は、歯を動かして歯並びや噛み合わせを改善する治療です。大きく分けてワイヤー矯正とマウスピース矯正の2つの治療方法があります。

ワイヤー矯正は、歯の表面にブラケットと呼ばれる装置を装着し、そこにワイヤーを通して歯に力をかけて動かしていく治療です。歯を大きく動かす症例や、歯のねじれがある症例にも対応できる可能性があります。

部分矯正の費用相場は30万〜60万円程度です。歯並び全体を治療する場合は70万〜130万円程度かかります。

マウスピース矯正は、透明なマウスピースを歯に装着し、交換していくことで歯並びを整える治療です。装置が透明で目立ちにくい点と、取り外して普段どおり歯磨きや食事ができる点がメリットです。

ただし、ワイヤー矯正のように歯を大きく動かす症例には対応できないケースが多いです。部分矯正の費用は30万〜60万円程度、全体矯正の場合は60万〜120万円程度が相場です。

審美歯科の治療は、基本的に保険が適用されません。見た目の美しさを目的とした治療であるためです。例えば、保険適用で虫歯を治療する場合は、銀歯やレジンなど、歯の機能を回復させるために最低限必要な素材が用いられます。

一方で、歯を補う素材としてオールセラミックやジルコニアなど審美性の高い素材を選んだ場合は、保険適用外です。また、ホワイトニングやラミネートベニアも見た目を改善させる目的で行うため、保険は適用されません。

保険が適用されるのは、顎変形症と診断されて手術を受ける前後に行う歯列矯正など、国に定められた条件に該当する場合のみです。また、国が認可した医療機関で治療を受ける必要があります。保険が適用されるかどうかは、歯科医師に確認しましょう。

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に申請することで、税金の一部が戻る制度です。

審美歯科治療において医療費控除の対象となるのは、機能回復を目的とした治療に限られます。例えば、噛み合わせの改善や歯の欠損を補う目的でセラミック治療を受けた場合は、医療費控除の対象となる場合があります。

一方で、見た目の美しさのみを目的としたホワイトニングやラミネートベニアは、控除の対象にはなりません。

申請する場合は、領収書を保管しておく必要があります。ご自身が受ける治療が対象となるかどうかは、歯科医師に確認しましょう。

審美歯科では、セラミック治療やホワイトニング、歯列矯正など、見た目の美しさに重点を置いた治療が受けられます。治療内容や素材によって費用は大きく異なりますが、基本的には保険適用外であるため、事前に相場を確認しておくことが大切です。

また、治療内容によっては医療費控除の対象になるケースもあります。歯科医師に確認し、費用面の負担を軽減する手段として活用するとよいでしょう。

審美歯科治療を検討されている方は、京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」にお気軽にご相談ください。

当院は、皆さまの「行きたい歯医者」を目指して診療を行っております。虫歯・歯周病治療、ホワイトニング、矯正治療、予防歯科など、さまざまな治療に力を入れています。

ホームページはこちら、WEB予約も受け付けております。ぜひ一度ご覧ください。

こんにちは。京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」です。

失った歯を補うために入れ歯を作製した方は「入れ歯は虫歯にならないからお手入れしなくても大丈夫」「一度作れば一生使える」と思っているかもしれません。

しかし、入れ歯の適切なケアや定期的な歯科検診を怠ると、装具に不具合が出たり虫歯や歯周病を発症したりすることもあります。そのため、装具を作製したあとも毎日の丁寧なお手入れや歯科医師の定期的なチェックを受けることが重要です。

本記事では、入れ歯の作製後に定期検診を受けたほうがよい理由や検診で行う内容、理想的な頻度、装具の適切なお手入れの方法などについて解説します。

入れ歯を作製した後も定期的に歯科でチェックを受けたほうがよい理由には、以下のようなものがあります。

「入れ歯は人工物だから虫歯の心配はないだろう」と考えている方もいらっしゃるでしょう。もちろん、入れ歯自体が虫歯によって溶かされることはありません。

しかし、毎日のブラッシングやお手入れを怠り、細菌が繁殖すれば、他の天然歯が虫歯や歯周病によってダメージを受ける可能性は十分に考えられます。虫歯や歯周病は放っておいて自然に治ることはなく、徐々に進行していく病気です。

症状が悪化すれば、抜歯が必要になることもあるため、早期発見・早期治療が重要です。

入れ歯の寿命は、使用される素材や口腔内の状態、メンテナンスの状況によっても異なりますが、一般的には4~5年程度といわれています。入れ歯は一生使えるものだと思っている方もいるかもしれませんが、経年劣化によってトラブルが生じれば、作り変える必要があるのです。

具体的には、装具の破損や変形、細菌繁殖による独特なニオイなどが挙げられます。寿命を迎えた装具をそのまま使用し続けていると、装着時の違和感や痛みが強くなったり噛み合わせが悪くなったりして口腔内に悪い影響を及ぼす可能性があります。

口腔内の状態は、加齢に伴って日々変化します。入れ歯を長期間にわたって使用していると、顎の骨や歯ぐきが痩せて、装具のフィット性が徐々に損なわれていくのです。

しかし、患者さま自身が加齢による口腔内の変化を実感することは難しいでしょう。そのため、定期的に歯科クリニックで歯ぐきや顎の骨をはじめ、口腔内の状態を確認することが大切です。

入れ歯の作製後に歯科クリニックの検診で行う内容は、以下の通りです。

通常の歯科検診と同様に、まずは口腔内の状態を確認します。歯や歯ぐき、口腔粘膜の状態、虫歯や歯周病の有無などをチェックします。

専用の機器を使用して、普段のブラッシングでは除去できないプラークや歯石を丁寧に取り除きます。入れ歯だけでなく、天然歯のクリーニングも行うことで、お口全体のトラブルを予防します。

口腔内の状態や天然歯のクリーニングに引き続き、入れ歯自体の洗浄と殺菌を行います。装具に汚れや細菌が蓄積していると、不快なニオイや装具の劣化の原因となるため、徹底的に洗浄・殺菌する必要があります。

さらに、本体にひび割れや変形がないか、バネの緩みがないか、噛み合わせに問題がないかなども合わせてチェックします。

フィット性や噛み合わせなどに問題が生じている場合には、装具の調整を行います。先にも述べた通り、口腔内の状態は加齢に伴って変化していきます。また、入れ歯も経年劣化によって不具合が生じる可能性があるため、定期的に調整する必要があります。

適合性の悪い装具を装着していると、口の中を傷つけたり顎の関節に負担がかかったりすることもあります。「入れ歯がカパカパする」「会話や食事の際に違和感がある」という場合には、一度歯科クリニックでチェックを受けるようにしましょう。

定期検診を受ける頻度の目安は、3~6ヵ月に1回程度です。実際には、患者さまの口腔内の状態によって異なります。

例えば、毎日のブラッシングや装具のお手入れがしっかりできていて、虫歯や歯周病のリスクが低い場合には6ヵ月に1回でも問題ないでしょう。入れ歯に不具合が生じていない場合も6ヵ月に1回でも問題ないでしょう。

しかし、適切なケアがされず口腔内の状態が悪い場合には、3ヵ月に1回程度の受診を勧められることもあります。なお、すでに入れ歯の装着時に違和感や痛みがある方や歯や歯ぐきのトラブルがある方は、放置せずに早めに受診することが重要です。

最後に、入れ歯の適切なお手入れ方法についてご紹介します。

入れ歯のお手入れは、天然歯と同様に毎食後行う必要があります。食べカスや汚れをそのままにしておくと、細菌が繁殖してイヤなニオイの原因となります。また、食べカスが装具と歯ぐきの間に挟まってフィット性が悪くなる可能性も考えられるでしょう。

快適に使い続けるためにも、毎食後にしっかりと洗浄しましょう。外出先などでブラッシングが難しい場合には、入れ歯用の拭き取りウェットシートを活用してみてください。

洗浄する際には、柔らかいハブラシや入れ歯専用のブラシを使用します。流水やぬるま湯で優しく磨きましょう。硬い歯ブラシでゴシゴシ擦ると表面に細かい傷がつき、雑菌が蓄積しやすくなるため注意が必要です。

また、熱湯消毒やキッチン用の漂白剤の使用は、装具の変形や変色を招く恐れがあるため絶対に避けましょう。

入れ歯をそのままの状態で洗面所やテーブルの上などに置いておくと、乾燥によって劣化しやすくなります。装具が乾燥によって劣化すると、ひび割れたり変形したりする恐れがあります。

そのため、取り外した際には、水やぬるま湯につけて保管するように心がけることも大切です。

毎食後の洗浄は、流水でのブラッシングだけで問題ありません。

しかし、それだけですべての汚れや雑菌を取り除くことはできないため、就寝前には洗浄剤を使用しましょう。入れ歯の洗浄剤には、除菌・消臭・汚れの分解・歯石の付着防止・漂白効果などがあります。

また、つけ置きタイプ(タブレット・顆粒・粉末)や泡タイプなど様々な種類がありますので、ご自身が使用しやすいものを選んでみてください。

先にも述べた通り、入れ歯を使用していると口腔内の変化や装具の経年劣化によって、適合性が悪くなることがあります。適合性の悪い装具をつけ続けていると、不快感や痛みだけでなく、顎関節に負担がかかることなども考えられるでしょう。

また、毎日しっかりとケアをしているつもりでも、食べカスやプラーク、歯石などが口腔内に蓄積していることもあります。そのままにしておくと入れ歯の不具合だけでなく、歯周病や虫歯のリスクも高まります。

そのため、自宅でのケアに加え、歯科クリニックで定期的に調整を受けることも重要です。

入れ歯を作製したことによる安心感から、セルフケアや定期検診を怠る方は少なくありません。

しかし、毎日のお手入れや歯科クリニックでの定期的なチェックをせずにいると、虫歯や歯周病を発症したり装具のフィット性が損なわれたりする恐れがあります。不具合が生じることによって、不快なニオイ生じたり口の中が傷ついたりする可能性も考えられるでしょう。

入れ歯の快適な装着感や機能をできるだけ長く維持し続けるためにも、毎日のセルフケアは丁寧に行うことが大切です。

なお、入れ歯は毎日使用するものですから、使っているうちに変形したりヒビが入ったりすることもあります。そのため、3~6ヵ月に1回は歯科クリニックで入れ歯のチェックやメンテナンスを受けるようにしましょう。

入れ歯を検討されている方は、京都市左京区岩倉にある歯医者「金田歯科医院」にお気軽にご相談ください。

当院は、皆さまの「行きたい歯医者」を目指して診療を行っております。虫歯・歯周病治療、ホワイトニング、矯正治療、予防歯科など、さまざまな治療に力を入れています。